50976502 bonhoeffer

-

Upload

jairo-racines -

Category

Spiritual

-

view

156 -

download

1

Transcript of 50976502 bonhoeffer

¿HI HA UN PAPER PER A LES ESGLESIES EN LES LLUITES DE L’ERA POSMODERNA?HERÈRENCIA I DESAFIAMENT A PARTIR DE LA VIDA I OBRA DE BONHOEFFER

INTRODUCCIÓN.

Una de las escuelas de teología más renovadoras que conoció la primera parte del siglo XX, Lyon-Fourviére, propuso unas interpeladoras tesis eclesiológicas que hoy, más de cincuenta años después, continúan teniendo la misma frescura y actualidad de entonces:

“La función de la Iglesia (y la Teología) en la transmisión del evangelio consiste en circular, como los ángeles en la escala de Jacob, entre la eternidad y el tiempo, tejiendo entre ellos vínculos siempre nuevos”.

Y sin embargo, nuestras tesis eclesiológicas hoy en un marco socio-cultural denominado posmodernidad, se sitúan más cerca de la célebre parábola de Harvey Cox en su obra “La ciudad secular”, citada por Sören Kirkkegard:

“Cuenta el relato cómo un circo de Dinamarca fue preso de las llamas. El director envió a un payaso que ya estaba preparado para actuar, a la aldea vecina para pedir auxilio, ya que existía el peligro de que las llamas se extendiesen incluso hasta la aldea arrasando a su paso los campos y la cosecha. El payaso corrió a la aldea y pidió a sus habitantes que fuesen con la mayor urgencia al circo para extinguir el fuego. Pero los aldeanos creyeron que se trataba solamente de un excelente truco ideado para que un gran número de personas asistiese a la función, de tal modo que aplaudieron y lloraron de risa. Pero el payaso tenía más ganas de llorar que de reír. En vano trataba de persuadirlos y de explicarles que no se trataba de un truco, ni de una broma, que la cosa había que tomarla en serio y que el circo estaba ardiendo realmente. Sus súplicas no hicieron sino aumentar las carcajadas, creían los aldeanos que había representado el papel de maravilla, hasta que por fin las llamas llegaron a la aldea. La ayuda llegó demasiado tarde, y tanto el circo como la aldea fueron consumidos por las llamas”.

La proclamación del Evangelio con ropaje de otra época resulta irrelevante y obsoleta. No se toma en serio si aparece revestida con los atuendos del payaso que pertenecen a otro momento histórico y a otro entorno social. La Iglesia no es “para-si”, sino “para el mundo”. Lo que ocurre es que, a veces, se aferra tanto a su seguridad intramuros que suele llegar tarde y mal a comprender los signos de los tiempos.

La Iglesia hoy tiene una preocupación legítima por su identidad, por no echar por la borda la tradición que ha recibido, por mantener la vinculación con sus orígenes. Pero la singular prolongación en el tiempo de la Iglesia y su amplia extensión en el espacio conllevan una pesada inercia histórica que muchas veces la lastran e impiden su significatividad en el presente. A la Iglesia, en realidad, le cuesta reconocer su historicidad y, no pocas veces, alegando amor a lo eterno, lo que hace es defender formas de vida y de cultura pasadas, pero en las que ella estuvo cómoda. En la Iglesia hay anacronismos enormes que con frecuencia contemplamos con comprensión y a los que, quizás nos hemos acostumbrado, pero a los que no nos deberíamos resignar, porque está en juego la relevancia del evangelio en una sociedad posmoderna para la que hay cada vez más formas de vida eclesiástica extrañas e inaceptables. La falta de sentido histórico dificulta el testimonio significativo del reino de Dios y su extensión universal1. Y, entonces, nos preguntamos:

¿Cómo ha de resituarse la Iglesia en el mundo hoy frente a los desafíos contemporáneos de la misión?.

Y es precisamente al hilo de esta propuesta que debemos abrir un hueco a la consideración de la “herencia y los desafíos” que nos plantea lo que podríamos llamar “El acontecimiento Bonhoeffer”.

1. DIETRICH BONHOEFFER: SU PERSONA Y SU TIEMPO.

1 Aguirre R. “Ensayo sobre los orígenes del cristianismo”. Verbo Divino. 2001. Pág 47

1.1 Aspectos biográficos de Bonhoeffer.

No forman parte directa de este trabajo y, por otra parte, pueden ser consultados con detalle en los paneles que tenemos a nuestro alcance en la exposición. Sin embargo, resulta imprescindible entresacar algunos aspectos de su itinerario personal, sin los cuales sería imposible comprender la proyección que tomará la vida y obra de nuestro teólogo.

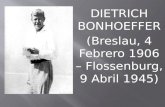

Bonhoeffer nace en Breslau (Alemania) el 4 de febrero de 1906. Es hijo de una familia acomodada (su padre dirigía una cátedra de neuropsiquiatria)) Estudia teología en Tubinga y Berlín, de modo que en 1927 logra el título de Doctor en Teología con su eclesiología inicial: “Sanctorum Communio” (“La Sociología de la Iglesia”). El hecho de que reflexione con esa densidad sobre la Iglesia a partir de las ciencias sociales no es irrelevante. Pero es preciso destacar que en ese momento cuenta tan sólo con 21 años. A esa edad, tiene capacidad para desarrollar sus intuiciones teológicas literariamente hablando, pero todavía no de manera experiencial. Porque la experiencia de los años y de la tarea pastoral, que es una maestra brutal, todavía le quedaba lejos en el tiempo.

Este es un dato de primerísima magnitud en la biografía de Bonhoeffer: Su obra literaria es el resultado de un “itinerario kenótico”, es decir, de un proceso de “descenso existencial” que le llevó a experimentar casi todos los estados de “perdida” a los que un ser humano puede estar sujeto: Prestigio, cátedra, amistades, libertad, vida. Sólo desde esta biografía personal puede ser leía y entendida la obra de nuestro autor y sus principales protagonistas: Cristo, la Iglesia, la ética cristiana.

1.2 El momento sociopolítico y eclesial en Alemania.

“La fe contribuye realmente a consolidar y salvaguardar la propia existencia del ser humano, ayudando a éste a elevarse sobre el nivel de la existencia meramente animal. Tomando la humanidad como existe hoy, y tomando en consideración el hecho de las creencias religiosas que generalmente se mantienen y que han sido consolidadas a través de nuestra educación, puesto que sirven como bases morales en la praxis, si aboliésemos ahora la enseñanza religiosa y no la reemplazásemos por algo de igual valor, el resultado sería que los fundamentos de la existencia humana se verían sacudidos seriamente. Podemos decir que el hombre no vive meramente para servir a los altos ideales sino que estos ideales. a su vez, proporcionan las condiciones necesarias de su existencia como ser humano. Y así el círculo se cierra2”.

¿Quién suponemos que pudo escribir semejantes palabras en la Alemania anterior a la segunda guerra mundial?. ¿Un pastor preocupado por la prevalencia de la fe cristiana en un mundo moramente convulso?. ¿Un teólogo intuitivo pretendiendo anticiparse a los acontecimientos sociopolíticos de la época?. No. Estas palabras fueron escritas por Adolf Hitler. En un momento de profunda desorientación moral, Hitler percibió, con una peculiar intuición, que una generación necesita ídolos, religiosos o “vestidos de paisano”, porque precisa dar sentido, fundamentación y carácter unificador a una existencia que experimenta arbitraria y dispersa. Por tanto, la idea hitleriana de un “nuevo hombre” (antropología alternativa, deudora de Feuerbach y Niestzche, cuyos escritos fueron de lectura obligada por las tropas) echó raíces en una opinión pública alemana presa de una brutal crisis de valores. Y, el resumen de lo que se esperaba del cristianismo en un momento así, aparecía explícito en la “síntesis teologica” del Reichführer: “Que la Iglesia se ocupe de los asuntos del cielo, que yo me ocuparé de los asuntos de la tierra”. Lo cual equivalía a situar la religión como herramienta legitimadora de todas sus iniciativas reprogramando sus objetivos en forma y fondo3.

Pues bien, esta propuesta desafiante y amenazante del poder político, es asumida por buena parte de la iglesia alemana que se sitúa como elemento sustentador de todos los desmanes del régimen autoritario. A partir de ahí, el discurso cristiano se alinea al servicio de intereses humanos reformulando un dios “a medida”; la radicalidad del mensaje se desactiva

2 González Faus J.I. y otros “Idolatrías de Occidente”. Centre d’estudis Cristianismo y Justicia. 2004. Pág 133 Gutierrez G. “Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente”. Sígueme. 2006. Pág. 73

2

con exégesis tranquilizadoras; la vida de la Iglesia se reconvierte en una silenciosa actividad cúltica intramuros. De este modo, un fragmento importante del cristianismo alemán acaba transigiendo con la propuesta revisionista de un evangelio amordazado y manipulado, al servicio de los poderes de este mundo. Y, como consecuencia, termina cumpliéndose el pronóstico tantas veces proclamado por el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento: El pueblo que no vive como piensa, acaba pensando como vive.

Esta explosiva situación eclesial desembocará en el Sínodo de la Iglesia evangélica alemana que, reunido en Barmen del 29 al 31 de mayo de 1934, da lugar a la Iglesia Confesante, de la que tanto Bonhoeffer como el mismo Barth fueron miembros fundantes. Allí se reunieron representantes de la Iglesia Luterana, la Iglesia Reformada y la Iglesia Unida, unidos en la confesión de un solo Señor de la Iglesia, una, santa y apostólica. En su artículo primero, la declaración decía lo siguiente: “Jesucristo, tal como es testificado en las Escrituras, es la única palabra que tenemos que escuchar, en la que tenemos que confiar y a la que tenemos que prestar obediencia en la vida y en la muerte”. La intención de la Iglesia Confesante no fue fundar una nueva Iglesia, sino más bien resistir desde la fe y la unanimidad las corrientes de una Iglesia entregada al régimen, que pretendía justificar al poder absolutista del Estado con su impune silencio, bajo el signo de una impresentable “renovación moral”.

2. DIETRICH BONHOEFFER: SU LEGADO TEOLÓGICO.

Las propuestas de nuestro autor parecen marcadas por diferentes momentos que es necesario considerar dentro de su cronología. Una cronología en la que marchan de la mano distintos aspectos fundamentales: Docencia, producción literaria y experiencia eclesiológica. Sería imposible comprender a Bonhoeffer sin atender a estos detalles que constituyen horizontes de comprensión enormemente fecunda para rastrear su “biografía teológica”. Esos momentos (etapas) aparecen marcados por los grandes temas teológicos que a lo largo del tiempo configuran su pensamiento:

Primer momento: ”Sanctorum Communio”. Sociología de la Iglesia. (1927). Propone unos planteamientos eclesiológicos fundamentales. Reflexiona sobre las dimensiones colectivas del ser de Jesucristo y sobre la realidad de la Iglesia como lugar donde se manifiesta el conocimiento de Dios.

Segundo momento: “Cristología” (¿Quién es y quién fue Jesucristo?) (1933). “El precio de la gracia” (1937) y “La vida en comunidad” (1938). Su énfasis fundamental es la Cristología del seguimiento. En el fundamento nuclear de las intuiciones eclesiológicas de nuestro autor aparece una afirmación que vertebra todo su pensamiento posterior: “La Iglesia es la manifestación de la vida del Jesús resucitado en forma de comunidad”. Y este criterio metodológico pone de manifiesto una premisa central: La cristología funda la eclesiología.

Tercer momento: “La Ética” (1939) y “Resistencia y sumisión” (1943). Para Bonhoeffer, la ética pregunta por la voluntad de Dios que nos afecta ante la realidad del mundo. Es preciso superar un tipo de pensamiento que piensa en dos espacios, que separa y contrapone espacio sagrado y espacio profano, espacio cristiano y espacio secular, espacio espiritual y espacio temporal. La concepción cristiana de la ética no separa ni contrapone, sino que mantiene unidos la realidad de Dios y la realidad del mundo. Entre los dos espacios no hay identidad, pero tampoco separación. Lo que hay es unidad en la distinción, unidad en la realidad de Cristo. Para nuestro autor, la ética es un modo de ser y estar en el mundo que describe como: El pensamiento al servicio de la acción.

Por las limitaciones obvias de tiempo y espacio, entraremos sólo en la consideración de los dos primeros momentos o etapas:

Primer momento: “Sanctorum Communio”. Sociología de la Iglesia. (1927).

3

La Iglesia es a un tiempo esencial y visible. La Iglesia esencial no existe si no es empíricamente. Es un fenómeno espiritual pero, a la vez, está contaminada de carnalidad histórica, por tanto, es también un fenómeno sociológico. Bonhoeffer define en repetidas ocasiones a la Iglesia como “Cristo existiendo en comunidad”. Y explica lo que quiere decir:

“(A la Iglesia) Debemos considerarla como una persona viva. La Iglesia es el “hombre nuevo”. Este “Hombre nuevo” ha sido creado según Dios “en la justicia y santidad de la verdad” (Ef. 4:24). El Cristo crucificado y resucitado existe por el Espíritu en la Iglesia como el “hombre nuevo”; se es cierto que él es el encarnado, también es cierto que su cuerpo es la “nueva humanidad”.

Esto significa que después de la ascensión el lugar de Cristo en el mundo es tomado por su cuerpo, la Iglesia. Con esta propuesta se recupera una idea que había sido olvidada: La Iglesia es una persona viva. Por tanto, la realidad empírica y sociológica de la misma no es descriptible con las categorías de sociedad e institución, sino sólo con las de comunidad y comunión. En estos planteamientos aparece como precursor de un modo de comprender la Iglesia y su realidad histórica, del que grandes intuiciones posteriores serán deudoras.

Para comprender el pensamiento de Bonhoeffer en esta obra, hay que tomar en consideración que su estudio de la estructura comunitaria de la Iglesia se hace presente y comprensible a partir de las ciencias sociales. No se trata de una in vestigación sociológica, sino de un estudio dogmático realizado con la ayuda de la sociología.

¿Cuáles son los presupuestos centrales de su eclesiología?

1. El concepto de persona.

Para Bonhoeffer, todo concepto de comunidad está relacionado esencialmente con el concepto de persona. No es posible responder a la pregunta de qué es lo que constituye a la comunidad, sin plantear antes la pregunta de qué es lo que constituye a la persona. Para él, los conceptos de persona, comunidad y Dios se encuentran en una relación inseparable. Por consiguiente, resulta fundamental pensar la eclesiología “al calor” de una antropología cristiana capaz de superar la teología liberal (de la que el mismo Bonhoeffer era heredero) profundamente deudora de la filosofía de la Ilustración.

El ser humano ha sido creado en comunidad y su carácter se encuentra envuelto en la red de la socialidad. De esta afirmación se deriva que solamente sabe que su yo es real en relación a un tú con el que interactúa. El propio Bonhoeffer ilumina el sentido de estas palabras:

“Todo el carácter de espíritu que posee el hombre se encuentra entretejido en la socialidad y se apoya en la relación fundamental del tú y yo. El carácter de espíritu propio del ser humano se hace patente en relación a otro; en esto consiste la esencia del espíritu: ser él mismo por ser en el otro. El yo y el tú están compenetrados, son inseparables para siempre, se apoyan el uno en el otro participando de la manera más íntima el uno en el otro. Aquí se nos muestra claramente el carácter de apertura del ser personal”.

2. La persona en el marco de la comunidad.

No se puede hablar en sentido exacto de formación de una comunidad humana, cuando son puras tendencias las que hacen que las personas se unan entre sí. Solamente se da una comunidad específicamente humana allí donde se encuentra operante un espíritu humano consciente, es decir, en el marco de unas relaciones interpersonales conceptuadas por actos voluntarios que tienden a un fin. La comunidad es esencialmente una comunidad de vida. Las personas viven dentro de ella en su determinación vital y personal. El sentir, el querer y la responsabilidad son las fuerzas de su consistencia interna.

4

Conviene saber, no obstante, que cuando se unen un conjunto de voluntades se produce una “estructura”, esto es, un tercer elemento antes desconocido. Esto sucede independientemente del querer de las personas. Dos voluntades que se encuentran forman una estructura, un tercero que quiera adherirse no ve sólo una persona unida a otra, sino un esquema que ofrece resistencia a la voluntad. Es precisamente esa estructura la que constituye el espíritu objetivo comunitario que, por su propia naturaleza, incorpora dos elementos: historicidad y socialidad. Pues bien, desde este “suelo ideológico”, Bonhoeffer apunta a la Iglesia como comunidad corporativa que visibiliza un rostro ante el mundo desde su propia esencia histórica.

Las palabras de su obra “El precio de la gracia” subrayan y, de algún modo traducen, la trascendencia de estas reflexiones:

“Una verdad, una doctrina, una religión, no necesitan espacio propio. Son incorpóreas. Son oídas, aprendidas, conceptualizadas. Eso es todo. Lo que (exige) el Hijo encarnado de Dios no es solamente oídos, ni siquiera corazones; necesita personas que le sigan. Por eso llamó a los discípulos a seguirle corporalmente, y su comunión con ellos era visible a todo el mundo. La Palabra hecha carne había creado la comunidad corporal y visible” (Pág. 168).

3. La naturaleza de la Iglesia y la salvación en Cristo.

El concepto cristiano de “” es la plenitud del concepto judío de qahal. La comunidad existe por la acción de Cristo. Desde la eternidad ha sido elegida en él. (Ef. 1:4 ss). Es la nueva humanidad en el nuevo Adán (1ª Co. 15:22: Rom. 5:12 ss). Cristo es el fundamento y la piedra angular, el arquitecto. Y, al mismo tiempo, está presente en la Iglesia realmente, porque ella es su cuerpo (1ª Co. 12:2 ss; Rom. 12:4 ss).

En la teología paulina se identifica muchas veces a Cristo y la comunidad (1ª Co. 1:13; 6:15; 12:12). Donde está el cuerpo de Cristo, está también él. “Ser en Cristo” es equivalente a “ser en la comunidad”. En ese sentido, la comunidad es una persona colectiva. Por tanto, la Iglesia es presencia de Cristo, del mismo modo que Cristo es presencia de Dios y, por lo tanto, el lugar donde Dios quiere y puede ser conocido.

Sin embargo, el obstáculo fundamental que impide el desarrollo de la Iglesia, tal como Jesús la había concebido, es el pecado. La culpa, según nuestro autor, no puede ser considerada “como si no” se hubiera dado, sino que tiene que ser identificada y reconocida, porque sólo desde esas premisas puede ser borrada y extinguida. La razón fundamental es que, de lo contrario, la realidad sería algo fingido y disimulado, y entonces las consecuencias del pecado no serían tomadas en cuenta.

Para Bonhoeffer, que parte de una visión antropológica protestante, el pecado no se descompone en el aire, sino que tiene una dimensión trascendental. Como afirma G. Lohfing: “El pecado se clava en la convivencia humana, pudre un pedazo del mundo, crea un contexto de mal”. Por tanto, desde esa condición moral al hombre le es imposible autoabsolverse. La desaparición real de la culpa , sólo es posible en un terreno que Dios mismo ha creado en la encarnación de su propio Hijo, con el fin de hacer reversibles las consecuencias del pecado y de la muerte. Desde ahí resulta comprensible y justificada su acción vicaria.

4. El Espíritu Santo y la Iglesia.

La Iglesia se constituye realmente en Cristo y por él. Esto tiene lugar por la palabra movida por el Espíritu y pronunciada por el Señor de la comunidad crucificado y resucitado. El Espíritu actúa a través de esta palabra, de modo que su función tiene como objetivo el acontecimiento Cristo. En la propuesta pneumatológica de Bonhoeffer hay una gran dependencia del pensamiento joánico, en el contexto del cual Jesús aborda la tarea sucesora del paráclito.

Para nuestro autor, el Cristo encarnado se convierte en el Cristo presente por el Espíritu. Por eso, ejerce las mismas funciones que Jesús en la tierra, prosiguiéndolas durante todo el

5

período pospascual. De cara a la comunidad su tarea es la de enseñar, anunciar y desarrollar en toda su profundidad y plenitud la revelación de Jesucristo (“Os conducirá a toda verdad”. 16:13). Sin embargo, la acción del Espíritu no mira sólo al pasado, enseñando y recordando, sino que proyecta y dinamiza la vida de la comunidad frente el desafío del seguimiento de Jesús. Es decir, no se trata de un mero “refrescar la memoria” o un apoyo a modo de “refuerzo psicológico”, sino que consiste en la dinamización de toda una “teología del recuerdo”, capaz de hacer presente la fuerza salvífica del acontecimiento Cristo.

Segundo momento: “Cristología” (¿Quién es y quién fue Jesucristo?) (1933). “El precio de la gracia” (/1937). “Vida en comunidad” (1938).

Esta segunda etapa comienza con la docencia y posterior publicación de la “Cristología”, una obra a partir de la cual aparece como criterio metodológico una premisa central: La cristología funda la eclesiología. Porque, si bien es cierto que inicia su acercamiento a la teología sistemática estudiando la Iglesia desde las ciencias sociales, no es menos verdad que su análisis de la persona de Jesús le servirá para desplegar velas y ampliar horizontes hacia una mayor profundización eclesial. A modo de resumen, dos rasgos distintivos conforman este segundo momento de la biografía teológica de Bonhoeffer. A saber:

1. Un concepto revisionista de “Teología”.

Frente a la tendencia privatizadora de la teología en las primeras décadas del siglo XX, que se sitúa ante una impresentable legitimación del status dominante, en Bonhoeffer subyace el compromiso de enfrentar el problema de la dialéctica religión/sociedad y Fe/praxis desde una actitud crítica y comprometida. A partir de este planteamiento la teología no la cultiva como la mera defensa de doctrinas o dogmas eclesiásticos, sino que para él siempre aparece situada como un viaje hacia el descubrimiento.

Tradicionalmente, buena parte de la comunidad teológica había pretendido no sólo estar libre de contradicciones sino que, además, nadie la cuestionara desde fuera convirtiéndose así en una especie de “pieza de museo”, resistente al paso del tiempo. Pues bien, para nuestro autor no es posible comprender la teología como una ideología religiosa universal, invariable y eterna al servicio de intereses inconfesados. Nada de eso. Para él la teología es una tarea pública que debe ser capaz de hacerse crítica frente al mundo, frente a la Iglesia y sus estructuras y, finalmente, frente a sí misma. Bien entendido que el blanco de esas críticas no es la fe sino los envoltorios de la misma, sus formulaciones históricas y las versiones humanas de la palabra de Dios.

La teología, en el pensamiento de Bonhoeffer, abandona sus vuelos metafísicos y se hace más bíblica, más práctica y existencial, de modo que sus temas son percibidos con un interés nuevo. Porque es capaz de identificar las problemáticas que interesan a los destinatarios del mensaje cristiano con el fin de iluminarlas y proveer soluciones. Y es precisamente esa percepción, la que le permite sacar el mensaje de Dios de los despachos de los teólogos, con el fin de hacerlo llegar a las conciencias de las personas como algo que les interpela y ante el que no es posible permanecer neutrales o indiferentes.

6

Hasta el momento, la teología de su tiempo se había movido en el marco de un discurso lógico y racional, es decir, desde el método ascendente propio de la metodología convencional. Los objetivos básicos de esta manera de situarse ante la teología pasaban por profundizar en el conocimiento de los principios de la fe y explicitar las verdades implícitas en esos principios. En ese sentido, era definida históricamente como “inteligencia de la fe”, para luego completar el discurso añadiendo a los tratados dogmáticos algunos corolarios pastorales.

Para Bonhoeffer, sin embargo, toda teología ha de partir necesariamente de la encarnación como centro nuclear, porque en ella se da cuenta de la revelación de Dios a los hombres como momento culminante de la historia. Por eso importa tomar en consideración que la revelación no fue a base de ideas, sino sobre el fundamento de acontecimientos concretos, dirigidos a seres concretos: A los judíos oprimidos, a los romanos opresores, a los fariseos autosuficientes y a las mujeres adúlteras. Es decir, en Jesús de Nazaret Dios se convirtió en uno de nosotros, tomó la forma de siervo y se encarnó en la historia humana.

Por consiguiente, es imprescindible subrayar la presencia de Cristo pro-me, porque desde su presencia viva y activa hoy es posible formular una teología que naciendo de arriba, se comprende y se percibe desde abajo, porque su protagonista intervino en la historia desde dentro. A partir de aquí, la teología dogmática se “descodifica” convirtiéndose en deudora de la teología narrativa, y la cristología se transforma en cristopraxis. Estas intuiciones, si bien no pudieron plasmarse en un proyecto sistemático, sin embargo, sirvieron como semilla capaz de fecundar otras teologías posteriores, sobre todo, la Teología Política y las Teologías de la Liberación (Latinoamericana, Negra, Asiática).

2. La soteriología como correlato de la cristología.

Para Bonhoeffer, la clave hermenéutica definitiva de toda cristología es la pregunta por el quién. Ahora bien, la respuesta a esa pregunta no es sólo una respuesta de la razón, sino siempre también una respuesta de la vida. Confesar a Cristo y seguirlo son dos caras de la misma moneda. Por eso, su persona, su vida, su muerte y su resurrección constituyen el eje central de toda teología. Esto no quiere decir que la cristología agote la teología, pero sí permite situarla en el plano correcto para hacer comprensible el proyecto soteriológico de Dios.

A partir de estas propuesta inicial, se deviene la necesidad de romper con el equívoco que colocó en crisis a las cristologías metafísicas: imponer a Jesús una orientación y un rostro que derivan del instrumento conceptual utilizado y no del acontecimiento mismo. Un estudio serio de la persona de Jesús tomando como referencia su historia contingente impone, necesariamente, el análisis escriturístico como elemento esencial. En otas palabras, para Bonhoeffer no es posible partir de las premisas que ofrece un Cristo “confesado y dogmatizado” agotado en propuestas herméticas y ahistóricas. El cristianismo sólo puede mantenerse vivo y será verdadero si cada época se pronuncia a favor de Jesús, partiendo de una relación personal con él avalada por la palabra revelada. Por tanto, la cristología es esencialmente una afirmación de fe sobre la totalidad de una vida: La del Hijo de Dios encarnado.

De ahí se deviene una comprensión del acontecimiento Cristo que coloca en una relación de causa/efecto su vida y el desenlace final de su itinerario. Por consiguiente, la significación salvífica de Jesús no tiene lugar sólo en su muerte, sino en el conjunto de su vida y de su mensaje sobre el reino de Dios, aunque es en su final donde ese sentido adquiere claridad y definitividad. Por eso, la frase “Jesús murió por nuestros pecados” a pesar de ser revelada y perfectamente verdadera, entendida de un modo aislado puede resultar tremendamente mutiladora de la vida y la acción de Jesús si no se enraíza, ante todo, en la realidad histórica que la justifica y le da soporte.

En el pensamiento de Bonhoeffer, deudor de una cristología integral, la cruz de Cristo como hecho descontextualizado dice sólo derramamiento de sangre con un sentido ambiguo. Sin embargo, la cruz entendida como historia es otra cosa. No es simplemente derramamiento de sangre, sino producto de causas históricas expresadas en un modo de ser y de vivir. Desde la historia de Jesús, la cruz dice amor, justicia, perdón, servicio y compromiso, sin embargo,

7

entendida en sentido puramente esencialista se vuelve magia y arbitrariedad incomprensible. Por el contrario, si el crucificado ha vivido humanamente, entonces la cruz es la expresión radical de entrega. Y esa existencia puede ser ofrecida como salvación porque reproducirla en la historia es vida auténtica. En resumen, la ejemplaridad invitante de Jesús (“Fijos los ojos en Jesús”) es soteriología histórica eficaz, además de proveer la esperanza de la vida en su dimensión futura.

Por eso, es imposible evadir el compromiso de escándalo en el itinerario de Jesús, Dios hecho hombre. Porque en la cruz aparece el silencio de Dios, una aparente impotencia e inoperatividad que no transmite signos de poder auténticamente liberador. Pero si se la relaciona con la manifestación de Dios en la resurrección, entonces se hace creíble su poder salvador y se resitúa correctamente lo que de escándalo transmiten el sufrimiento, la cruz y la muerte. Porque la debilidad de Dios en el Cristo crucificado es expresión de su absoluta cercanía al sufrimiento humano hasta la situación más límite conocida.

Cuando captamos la presencia comprometida de Dios en la cruz de Cristo, entonces su presencia en la resurrección deja de ser puro poder sin amor,, alteridad sin afinidad, distancia sin cercanía. Y esto hace que el poder de Dios sea creíble porque, si el Dios que aparece en Jesús participa en el sufrimiento humano de algún modo, ello significa la superación del deísmo y de la apatía de los dioses y revela a un Dios que no sólo salva a la criatura que sufre, sino que la salva a la manera humana, solidarizándose con ella. Por eso, la resurrección funda historia abriendo un futuro existencial para ser vivido desde el seguimiento creyente del crucificado.

A modo de conclusión: Desafíos de la Iglesia cristiana en un mundo posmoderno, a partir de la vida y obra de Bonhoeffer.

Quisiera concluir esta exposición dirigiendo una interpelación en dos direcciones:

Interpelación a nuestro modo de elaborar Teología hoy.

Tradicionalmente, la teología suscribe la afirmación: Jesús es Dios. Y, desde luego, se trata de una confesión cristiana absolutamente incuestionable. Sin embargo, al pronunciar estas palabras ímplicitamente se da por hecho el conocimiento de quién es Dios antes de conocer a Jesús. Pero eso no es exactamente lo que dice el Nuevo Testamento. Porque según los evangelios está claro que nosotros no conocemos plenamente a Dios, ni tenemos tan claro quién es. Para que eso fuese así tuvo que aparecer en la historia humana el acontecimiento de la encarnación. Por tanto, tendríamos que confesar que no sabemos lo que hay detrás de la palabra “Dios” a no ser porque él se ha hecho hombre: “A Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer” (Jn. 1:18).

En consecuencia, es necesario concluir con toda firmeza que Cristo es Dios, no a pesar de su humanidad, sino precisamente a través de ella. Y es desde su condición humana semejante a la nuestra, entonces, que “descodifica” a un Dios que de otro modo sería incognoscible. Porque, en el fondo, lo que importa además de saber que Cristo es Dios, es conocer con la misma intensidad qué y quién es Dios. Por tanto, es necesario volver permanentemente al fundamento nuclear de la fe cristiana: Cristo, quien a través de su vida y obra nos desinstala de todos los falsos conceptos de Dios y nos revela su verdadera plenitud, cambiándonos la mirada para comprender la realidad.

Estas consideraciones son pertinentes particularmente hoy, en el contexto de un mundo occidental que, llamándose cristiano, ha puesto a Dios al servicio de sus intereses, le ha construido a su medida y ha manipulado su palabra con exégesis tranquilizadoras. Tendríamos que reconocer que le hemos sustituido por una imagen ajena, poniendo por delante de Dios nuestras definiciones y nuestras expectativas, en lugar de dejarle ser el que es. Estamos enfermos de imágenes de Dios y las transmitimos de generación en generación sin medir los desastres que engendran. No es legítimo que nuestros deseos determinen lo que Dios debe ser, ni nuestros modos de obrar lo que Dios debe hacer.

8

Se impone, por tanto, la necesidad de una “teología no alineada”, es decir, desmarcada de toda legitimación de intereses inconfesados, (personales, religiosos, teológicos, políticos) y que no reconozca más servidumbres que el primado de la palabra de Dios y el Dios de la palabra revelado en Jesús de Nazaret. En palabras del propio Bonhoeffer, éste sería el resumen final:

“El Dios de Jesucristo no tiene nada que ver con lo que debería, tendría y podría hacer el dios que nos imaginamos. Hemos de sumergirnos cada vez más íntimamente, durante mucho tiempo y con mucha paz, en la vida, las palabras, los actos, los sufrimientos y la muerte de Jesús, para así darnos cuenta de lo que es Dios”. (Resistencia y Sumisión pág. 184-185).

En resumen, si la teología es, como ha dicho E. Schillebeecks, “la fe en estado de ciencia”, entonces se hace necesaria una reflexión que, desde el primado de la cristología (El seguimiento de Jesús), sea capaz de aterrizar en lo real siendo solidaria con los signos de los tiempos. Porque, en última instancia, la ortopraxis es el criterio de verificación de toda teología.

Interpelación a un modo de entender y vivir la Iglesia.

Una autocrítica seria de nuestra situación eclesial, más allá de las actitudes autocomplacientes que de ordinario la envuelven, nos debe conducir necesariamente a proponer tres urgencias. A saber: La Espiritualidad, la Comunión y el Servicio.

La Espiritualidad. Se corresponde con la renovada exigencia que surge del cumplimiento de la parábola de la época moderna. La modernidad había contrapuesto la verdad universal y necesaria de la razón a la verdad contingente de la vida, favoreciendo un divorcio entre reflexión y espiritualidad. La primera aparecía como algo árido e intelectualista, mientras que la segunda aparecía agotada en el sentimiento intimista. La época posmoderna empuja a superar esta dialéctica de tensión; la alternativa que la fe cristiana opone a la ideologías está precisamente en la posibilidad de experimentar una relación personal con la Verdad, en tanto se describe no como algo que se posee, sino como Alguien del que dejarse poseer.

Lejos de aparecer como una huída del mundo, la dimensión contemplativa de la vida, clave en la espiritualidad del seguimiento del crucificado, se propone como muestra de integridad humana y de auténtica sociabilidad. Esto significa que frente a la caída de los grandes horizontes de sentido, la Iglesia está llamada a proclamar que hay razones para vivir con sentido y que estas razones, más allá de nosotros mismos, radican en aquel que la fe reconoce como la palabra de Dios encarnada. Se trata de vivir la memoria del Dios con nosotros apostando por él toda la existencia, prontos a dar razón de la esperanza desde la vida en el Espíritu. Como se ha dicho en más de una ocasión: El futuro de la Iglesia cristiana será espiritual o no será.

La Comunión. No se construye a través de aventuras solitarias o huidas de la común responsabilidad; tampoco el pensamiento de la fe puede declararse fuera de la responsabilidad eclesial, porque la teología nace de la comunión y se pone al servicio de la comunión. La “multitud de soledades” es el producto típico del nihilismo de la posmodernidad y es en relación con ella que se le pide al cristianismo un testimonio comunitario. Amar la Iglesia y hacer que sea una comunidad habitable, acogedora, atractiva, donde las personas se sientan escuchadas, respetadas y reconciliadas en ese amor es el objetivo. El mundo surgido de los totalitarismos ideológicos tiene más que nunca necesidad de esta acogida solidaria que sabe hacer camino en comunión.

El Servicio. Si Cristo se encuentra en el centro de la Iglesia, entonces ella no puede declararse fuera de la historia de sufrimiento y lágrimas en el contexto de la cual se encarnó, vivió y murió4. Y esta participación solidaria en el espesor de un mundo doliente, comporta la necesidad de tomar partido denunciando las estructuras sociales injustas y los mecanismos que las perpetúan. Porque a la fe pensada y vivida de la Iglesia se le han de exigir, más allá de los gestos, compromisos visibles e intransigentes con la causa de los abandonados.

4 Forte B. “¿Dónde va el cristianismo?. Palabra. 2001. Págs. 129-133

9

Expresado en las categorías del autor cuyo pensamiento ha ocupado nuestro quehacer en esta ponencia, se diría así: “Puesto que Dios mismo no se ha quedado en el más allá, sino que ha venido al más acá (la Iglesia) no se ha de encontrar con él en las fronteras del más acá con el más allá, sino en el centro de este mundo… No estamos preocupados con otro mundo, sino con éste. Aquello que está por encima del mundo en el evangelio, tiene el propósito de existir para este mundo. Solamente cuando amamos la vida y al mundo con tal intensidad que sin ellos todo estaría perdido, es cuando podemos creer en la resurrección y en un mundo nuevo”5.

Eduardo Delás

5 Mardones J.M. “En el umbral del mañana”. PPC. 2000. Pág. 100

10

![Lois Radicalidad del seguimientohistorico.cpalsj.org/wp-content/uploads/2013/04/Lois... · 2017. 8. 30. · 2[2] Ya en 1.937 D. Bonhoeffer planteaba similares preguntas: “El cristianismo](https://static.fdocumento.com/doc/165x107/6116a478a095b515f628d4ee/lois-radicalidad-del-2017-8-30-22-ya-en-1937-d-bonhoeffer-planteaba-similares.jpg)