Aspectos Representativos de Tlaxcala

-

Upload

edicionesmx -

Category

Documents

-

view

1.239 -

download

7

Transcript of Aspectos Representativos de Tlaxcala

1

“ASPECTOS REPRESENTATIVOS DE TLAXCALA”

ARQUEOLOGÍA.- Después de rigurosos estudios arqueológicos en

territorio tlaxcalteca, los especialistas han considerado que su evolución

ocurrió en siete fases, que comprenden desde los testimonios

prehispánicos, es decir, algunos miles de años antes de nuestra era,

hasta la llegada de los conquistadores, cuando destruyeron totalmente la

antigua forma de vida. No fue sino hasta el siglo XX cuando de manera

científica se han podido recuperar los principales testimonios de aquel

glorioso pasado, hoy orgullo de México.

Y fueron precisamente los conquistadores españoles los primeros en

constatar la monumentalidad y riqueza arquitectónica y pictórica de los

antiguos tlaxcaltecas, cuando Hernán Cortés y sus huestes realizaron un

viaje expedicionario de la costa a México-Tenochtitlán, la capital de

Moctezuma. El capitán extremeño fue alojado en el Palacio de

Xicohténcatl, ubicado en Tizatlán, una de las cuatro cabeceras que

constituían el estado tlaxcalteca, a la que ibéricos definieron como

república nativa. Gran asombro les causó la elegancia de las

construcciones que encontraron, especialmente las de carácter palaciego,

las amplias plazas y los edificios rituales en forma piramidal que

sustentaban templos de dioses locales, especialmente Camaxtli, deidad

protectora de este pueblo.

De este período final de la evolución indígena, que conocemos como

postclásico tardío, quedan algunos testimonios arqueológicos que

prueban aquella grandeza pasada. Nos referimos específicamente a los

altares policromados que formaban parte de los templos en Tizatlán y a

los que se han descubierto recientemente en Ocotelulco, otra de las

capitales de la República de Tlaxcala. La depurada técnica con la que los

artistas trabajaron estos murales y su compleja iconografía, nos hablan

del lenguaje y la ideología de carácter militarista que dominaban en

aquellos tiempos, ya que en ambos casos, los motivos principales se

refieren al sacrificio humano y a las ofrendas que los devotos tlaxcaltecas

daban a sus deidades, principalmente a Texcatlipoca por ser supremo

regidor de las batallas.

Fue en territorio tlaxcalteca donde hace solo dos décadas ocurrió uno de

los descubrimientos arqueológicos más notables de México: en las

cercanías del poblado de San Miguel del Milagro salió a la luz el conjunto

palaciego y ritual de Cacaxtla con sus murales maravillosamente

conservados, además de deidades de aspecto felino, de un águila y de

2

una impactante batalla con toques de gran realismo; hoy conocemos

además, un hombre alacrán asociado al culto de venus y elementos que

nos hablan de los ritos al agua y al maíz; se presume que estos

testimonios culturales corresponden a la etapa posterior al dominio de

Teotihuacán conocido como el Epiclásico (750-900 años d.c.). En

investigaciones llevadas a cabo más recientemente en el cerro Xochitécatl

se descubrieron huellas de la época Preclásica y Epiclásica, de las que se

ha podido mostrar al público un gran conjunto arquitectónico en el que

destaca la monumental pirámide donde se llevaban a cabo ritos de

carácter femenino.

ARQUITECTURA.- Dentro de sus cortas dimensiones, el estado de

Tlaxcala conserva varios y excelentes ejemplos, tanto de arte virreinal

mexicano como de arte del siglo XIX. Originalmente su capital estuvo

formada por cuatro barrios o señoríos, que después de la conquista se

unieron y asentaron. En 1524 los franciscanos fundaron en ese lugar uno

de sus primeros conventos, que probablemente sirvió como patrón para

las posteriores edificaciones novohispánicas de este tipo. El templo está

cubierto con un magnífico alfarje, el más importante de nuestro país,

bellamente tallado.

Al trazar la ciudad se dejó un espacio libre destinado a la Plaza Mayor o

Armada, que hoy, bajo la sombra de frondosos árboles, está enmarcada

por tres de sus lados con portalería del siglo XVI, y por el otro, con el

Palacio de Gobierno. Del siglo XVIII son el templo parroquial y el santuario

de Ocotlán, éste último, especialmente el camerín, obra excepcional del

arte barroco mexicano.

Tlaxcala cuenta también con un magnífico teatro del siglo XIX que con el

tiempo ha sido modificado. Además existen interesantes edificios

franciscanos y del clero secular en otras poblaciones del estado. Así

sucede con el templo conventual de la ciudad de Huamantla y con los

retablos dorados, especialmente el mayor, de Tepeyanco, todos del siglo

XVIII. De esta centuria que recién ha terminado son las interesantes

portadas del Santuario de nuestra señora de la Caridad y la del templo

parroquial, hecho de cantera en un sobrio barroco y con esculturas de

alabastro.

En Tizatlán aún queda la amplia capilla abierta con sus muros decorados,

aunque está semioculta por un templo posterior. El templo y el convento

de Atlihuatzía, aunque deteriorados, tienen una capilla abierta que se

encuentra casi completa. Cerca se encuentra el templo parroquial, del

siglo XVIII, con sus retablos y un óleo de la época que representa el

sufrimiento de los Niños Mártires de Tlaxcala en el siglo XVI. El Claustro

3

de Calpulalpan, a su vez, es de dos plantas y uno de los pocos

adintelados.

En otras poblaciones del estado podemos apreciar templos de los siglos

XVII y XVIII principalmente, que sin haber sido construidos por frailes,

resultan notables muestras del barroco de la época. Santa Inés Zacatelco

y San Dionisio Yauhquemecan poseén tanto interesantes portadas en

cantera como magníficos retablos. El santuario de San Miguel del Milagro

ostenta un relieve de alabastro en su portada y en el interior, un raro

púlpito cuya cátedra es un biombo chino de principios del siglo XVII.

TRADICION.- Un territorio donde la tradición ha marchado a la par de la

modernidad, una historia controvertida que ha incidido fuertemente en el

rumbo de nuestro país, una arquitectura monumental que nos muestra en

pueblos y ciudades la conjunción de las técnicas europeas con la

prodigiosa ejecución de la mano de obra indígena, éstos y muchos otros

aspectos configuran lo que es el estado de Tlaxcala.

Los núcleos culturales tlaxcaltecas representan uno de los más

homogéneos del país, cuyas raíces pueden admirarse en su arquitectura

e iconografía prehispánicas y cuyos frutos contemporáneos los muestran

sus múltiples artesanías y sus pintorescos carnavales y ceremonias

religiosas. Otros aspectos de profunda raigambre son, por la vertiente

indígena, la producción de pulque, y por la española, la gran afición a la

fiesta taurina.

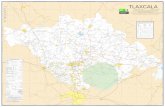

Tlaxcala es un estado de clima templado a frio. El volcán Malintzin es el

sitio mayor y más majestuoso; la sierra al norte de Tlaxco; la laguna de

Atlanga, el desierto de Cuapiaxtla y la cascada de Atlihuetzía, son otros

lugares de interés geográfico.

Ocotlán con su basílica, representa la expresión máxima del barroco;

Huamantla con sus festividades que son prueba palpable de las

profundas raíces culturales que aquí se conservan. Sobresale de entre

ellas la dedicada a la virgen de la Caridad, durante el mes de Agosto,

cuando se tienden sobre las calles los famosos tapetes de aserrín y se

realiza, una semana después, la fiesta taurina, con toros de lidia que se

sueltan para emoción de los concurrentes; qué decir de Tlaxco,

emplazada en la parte montañosa del norte del estado y que muestra un

paisaje de bosques, acantilados y arroyos.

En su plaza central sobresale la iglesia de San Agustín, con su portada de

cantera rosa; y San Francisco Tepeyanco, un pequeño poblado en el que

4

aún es posible admirar los vestigios del ex convento de San Francisco y

su templo con fachada estilo fortaleza.

HACIENDAS.- Las primeras actividades productivas de los españoles, en

América, fueron la introducción del trigo y del ganado para su sustento.

En el caso del trigo, se obligó a la población indígena a que entregara

determinadas cantidades de este cereal como tributo. Las construcciones

religiosas contaban con terrenos aledaños para el cultivo de cereales,

huertos y hortalizas, además de la cría de aves y ganado, con el fin de

que estos centros religiosos fuesen autosuficientes. Así, los franciscanos

construyeron represas, diques y canales de riego para extender y

favorecer los cultivos y, posteriormente, molinos de agua y de tracción

animal para fabricar harina.

Tal bonanza atrajo a ganaderos y agricultores españoles que vieron en

las generosas tierras indígenas una riqueza irresistible y, a pesar de que

por Real Cédula de 1535 Tlaxcala estaría libre del régimen de la

encomienda (consistía en señalar a un grupo de indígenas para que

trabajaran o rindieran tributo a un español) y de la intromisión de colonos

españoles, el propio Carlos V concedió tierras Tlaxcaltecas en 1538, 1540

y 1541 a tres influyentes españoles. A partir de 1542, ante los reclamos

indígenas por la intromisión de colonos españoles, el virrey de la Nueva

España, Don Antonio de Mendoza, decide controlar las posesiones

tlaxcaltecas, con lo que siguieron las concesiones a españoles,

otorgándoles tierras para pastizales y cría de ganado.

Otros españoles se casaron con nobles tlaxcaltecas; así, ellos y sus hijos

se hacían propietarios de la tierra de su cónyuge; por otra parte, muchos

indígenas decidieron vender sus tierras, por falta de gente que la trabajara

debido a las migraciones y epidemias que habían diezmado la población,

o por los destrozos que hacía el ganado de sus vecinos españoles en sus

sembradíos. Todo ello favoreció el acaparamiento de tierras, que dió

origen a la formación de las ricas haciendas tlaxcaltecas del siglo XVII. A

fines del siglo XVI, casi todas las tierras tlaxcaltecas estaban en poder de

españoles, criollos y mestizos; la mayoría de los indígenas macehuales

(palabra náhuatl que significa hombre del pueblo) se habían convertido en

peones que trabajaban en las que fueran sus tierras.

Al mismo tiempo, y a pesar de las prohibiciones de 1535 y 1542 de que se

cedieran mercedes de tierras a la iglesia, como producto de donaciones

piadosas, sesiones, herencias, deudas o intereses hipotecarios y compra

directa, dominicos, agustinos y jesuitas se convirtieron en dueños de las

propiedades más florecientes del virreinato. En “un censo de la diócesis

de Puebla de 1681”, publicado en la revista Historia Mexicana, del Colegio

de México, se anota respecto a Tlaxcala y sus principales poblaciones:

5

La ciudad de Tlaxcala es la más antigua del reino, la primera que

recibió la fe, donde antiguamente estuvo la silla episcopal... Sus

sujetos son 68 barrios, 25 pueblos menores, 10 haciendas y nueve

ranchos de labor...Huamantla tiene sujetos cuatro pueblos

menores, 45 haciendas y cuatro ranchos de labor...San Miguel

del Monte (San Pablo)... tiene sujetos cuatro pueblos pequeños, 6

haciendas y cuatro ranchos... Santa Inés Zacatelco tiene sujetos

6 pueblos y 6 haciendas y cuatro ranchos... Topoyanco tiene

sujetos cinco pueblos, 3 haciendas, 7 ranchos... Santa Ana

Chiautempan se compone de 6 pueblos, 6 haciendas y siete

ranchos... San Dionisio Atluhuetzía tiene sujetos seis pueblos

pequeños, cinco barrios, 2 haciendas y cuatro ranchos... (San

Luis) Apizaco tiene sujetos nueve pueblos y 26 haciendas y

ranchos... San Agustín Tlaxco...tienen de feligresía un pueblo

pequeño, 36 haciendas y ranchos... Hueyotlipan consta de seis

pueblos, 15 haciendas y un rancho”.

Más de 150 haciendas en territorio tlaxcalteca en 1681.

A pesar de la guerra de independencia, los conflictos internos por el poder

y las guerras contra los invasores norteamericanos y franceses, en el siglo

XIX las haciendas siguieron fortaleciéndose con el acaparamiento de las

mejores tierras y, todavía más, con la desamortización y la

nacionalización de los bienes del clero, establecidas por el Presidente

Benito Juárez en 1856 y 1859, ya que éstos pasaron a manos de los

poderosos hacendados civiles.

La producción comercial en Tlaxcala se concentró en las haciendas, las

cuales se fueron especializando en A): agrícolas, B): ganaderas y C):

pulqueras. En este siglo, las haciendas tlaxcaltecas, junto con las de

Puebla, estado de México y el Bajío, se habían convertido en el principal

granero del país. Para 1854 se tenían registradas 168 haciendas en

Tlaxcala. en 1867, el Presidente Juárez inauguró la línea del ferrocarril

México-Apizaco-Puebla, lo cual incrementó la comercialización y la

riqueza de las haciendas de Tlaxcala y la región.

Al final del siglo XIX, las haciendas eran el motor de la economía nacional.

La totalidad del capital que invirtió Porfirio Díaz en el campo se canalizó al

fortalecimiento de las mismas. Fue la época de oro de las haciendas

tlaxcaltecas; sin embargo, mientras vivían su esplendor y los hacendados

escalaban a los niveles más altos de la aristocracia mexicana, los

campesinos vivían en la pobreza extrema, sin tierra y condenados a servir

en condiciones denigrantes a los terratenientes.

6

El estallido de la Revolución Mexicana, en 1910, fue el inicio del fin de

muchas de las haciendas en todo el país. El artículo 27 de la Constitución

Política Mexicana de 1917 estableció su liquidación y la Reforma Agraria,

para devolver las tierras a los campesinos. No obstante, las haciendas

ganaderas pudieron sortear la reforma agraria, pues mientras mayor

cantidad de ganado tenían, más terreno labraban; así pudieron sobrevivir

las más grandes en Tlaxcala. Justo cuando la cruzada agrarista

alcanzaba su máxima expresión, el Presidente Lázaro Cárdenas firma los

certificados de inafectabilidad ganadera para 13 de ellas, dedicadas a la

cría de ganado de lidia. No corrieron con la misma suerte las agrícolas y

pulqueras, la mayoría de las cuales fueron liquidadas, quedando como un

interesante y romántico recuerdo de cuando la aristocracia vivió en el

campo, una época que duró cerca de tres siglos.

Para 1970, el 19.5% de la superficie total del estado estaba amparado

con certificados de inafectabilidad agrícola y ganadera. Mediante la

gestión de dos o más de estos certificados, 31 haciendas lograron retener

parte de sus propiedades. Entre las ex haciendas más importantes están:

“Tenexac”, nombrada monumento histórico por el INAH, en Terrenate,

“San Bartolomé del Monte”, en Calpulalpan, “Ixtafayuca” en Nanacamilpa”,

“Mimiahuapan” en Tlaxco, “San Nicolás el Grande” en Benito Juárez,

“Piedras Negras” en Tetla, “Santa Águeda” en Nativitas, “San Martín

Notario” y “La Noria” en Huamantla. Pero hay muchas más, igualmente

dignas de ser visitadas por su belleza, antigüedad e historia.

Actualmente en Tlaxcala existen 146 ex haciendas en distintos grados de

conservación; algunas de ellas han sido aprovechadas para nuevos fines,

como la de “Soltepec”, en Huamantla, convertida hoy en el hotel “La

Escondida”; otras están en proyecto de rescate y restauración para fines

turísticos. todas ellas fueron protagonistas de un largo capítulo repleto de

historia, señorío y abolengo, parte de nuestro patrimonio cultural, hoy

convertidas en atractivos turísticos para quienes gustan remontarse en el

tiempo y conocer más de su pasado.

EL CARNAVAL.- El Carnaval en Tlaxcala, tal como lo conocemos, nació

en el siglo XVII, a partir de las suntuosas fiestas de los hacendados

españoles, a las que se negaba el acceso a los indígenas; éstos, como

respuesta, bailaban en atrios, plazas y calles, imitando, de manera

sarcástica, las fiestas de sus patrones, sus extravagantes trajes y los

extraños movimientos de sus danzas, para lo cual cubrían su rostro con

una máscara de tez blanca y ojos claros. (el uso de máscaras no era

extraño para los tlaxcaltecas, ya que sus abuelos prehispánicos adoraban

a sus dioses con espectaculares atuendos que incluían máscaras de

barro, jade o concha, para sus danzas y cantos).

7

La molestia de los hacendados de Tlaxcala llegó a tal grado que, en 1699,

el conde de San Román, gobernador de la provincia de Tlaxcala, prohibió

ese tipo de expresiones que los ridiculizaba. A pesar de las prohibición,

continuaron los bailables populares y la mofa contra quienes los

discriminaban. Las danzas del pueblo fueron adquiriendo su personalidad

con la inclusión de su música e instrumentos. Hoy, más de 60 poblaciones

tlaxcaltecas festejan el carnaval, lo que da lugar a una gran variedad de

danzas, atuendos, significados y máscaras, proporcionando a cada región

su toque característico y, en conjunto, creando un fantástico caleidoscopio

cultural lleno de color, alegría y tradición, que hacen único al carnaval de

Tlaxcala.

El Carnaval inicia el viernes anterior al miércoles de ceniza con el

tormento del tragafuegos, que consiste en quemar un muñeco

representativo del mal humor; después se quema el ataúd de tristezas,

rencores y enojos, para dar paso a la alegría. Son muchos los eventos del

Carnaval en Tlaxcala, pero los más atractivos son las danzas de los

huehues (viejos), llamados así de manera genérica; artistas populares que

dedican su vida a conservar su bella tradición. Entre 20 y 40 huehues

forman una camada que, de acuerdo a la región, a sus danzas y

atuendos, reciben un nombre especifico. No tenemos espacio suficiente

para describir las camadas, por lo que solo mencionaremos las más

importantes y los poblados donde ejecutan sus danzas:

Los Catrines de Santa Cruz Tlaxcala, San Bernardino y San Miguel

Contla, San Nicolás Panotla y Amaxac de Guerrero; Las Cintas de San

Juan Totolac y Santa Ana Chiautempan; Las Cuadrillas de San Dionisio

Yauhquemecan, El Rosario Ocotoxco, Santa Ursula Zimatepec, Santa

Anita Huiloac, Santa María Atlihuetzía y San Esteban Tizatlán; Los

Cuchillos de Toluca de Guadalupe; Los Charros de San Francisco

Papalotla, San Cosme Mazatecochco, San Francisco Tepeyanco y Santa

maría Acuitlapilco; Los Chivarrudos de Santa Inés Zacatelco y San Luis

Teolocholco. Y la representación de “El Rapto de la hija del Corregidor por

Agustín Lorenzo” en Nativitas.

(El origen de la palabra “carnaval”, se remonta al antiguo Egipto, donde se

llevaba en procesión la estatua de la diosa Isis, sobre una barca rodante,

acompañada de enmascarados que danzaban. Los romanos toman la

tradición, para festejar a Baco, su dios del vino: llevándolo entre danzas

promiscuas y canciones obscenas sobre una barca con ruedas, a la que

bautizaron con el nombre en latín currus navalis, que dio lugar al término

“Carro Navale” (carro naval). Este es el origen de la palabra y de los

carros alegóricos presentes en los carnavales de todo el mundo.

8

400 FAMILIAS TLAXCALTECAS.- En las ruinas del ex convento de

nuestra Señora de las nieves, en San Juan Totolac, se conmemora en

julio la partida, en 1591, de 400 familias tlaxcaltecas campesinas a

colonizar y pacificar el norte del país. 80 años después de la caída de la

gran Tenochtitlán, al norte de la Nueva España la gran Chichimeca

continuaba en pie de guerra contra los españoles, quienes habían

fracasado en su intento de pacificarla. Los pueblos nómadas de la región

eran consumados arqueros e integraron el caballo a su capacidad bélica.

Por otro lado, en la gran chichimeca se descubrieron enormes

yacimientos de plata, los cuales no serían fácilmente explotables hasta

que la región se pacificara. El último intento sería la colonización con

“soldados campesinos” en las regiones clave, para liberar la “Ruta de la

Plata”. El virrey solicitó el apoyo de los cuatro señores de Tlaxcala para

colonizar tan amplio e inhóspito territorio, por la hostilidad de los

chichimecas y su implacable clima. Estas primeras familias tlaxcaltecas

colonizadoras fundaron varias poblaciones, que hoy llevan por nombres

Colotlán, Jal., Mezquitic de Carmona, SLP:, Tlaxcalilla, SLP., Venado,

SLP, Moctezuma, SLP., Jiménez de Teúl, Zac., Chalchihuites, Zac., y

Saltillo, Coah.

Su éxito fue tal que, al final de la época colonial, sus descendientes

habían fundado colonias en Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas, dentro

de lo que hoy es el territorio mexicano; en 1757, un grupo de origen

tlaxcalteca llegó al oeste de Texas para ayudar a pacificar a los apaches;

en 1777, había asentamientos tlaxcaltecas en territorio de los indios

wichita y llegaron hasta San Miguel de los Tlaxcaltecas en Santa Fe,

Nuevo México.

Durante las seis décadas anteriores a la gran migración, los tlaxcaltecas

habían participado en la fundación de San Miguel de Culiacán, en el

actual Sinaloa, en la fundación del barrio de San Miguel de los

Chichimecas, en Zacatecas, donde además se desempeñan como

soldados del presidio de Tlaxcalilla; en la fundación y colonización de San

Felipe Guanajuato; la Nueva Vizcaya, hoy Durango, entre 1560 y 1570, en

el Mineral de Zacatecas, se estableció el barrio Tlaxcalteca llamado

Tlacuitlapan y, en 1589, el barrio de Analco en Celaya, Guanajuato, y en

la refundación del poblado de Santa María del Rio, en San Luis Potosí.

A este hecho histórico de colonización se le conoce como “La Diáspora

Tlaxcalteca”, e implica la diseminación del acervo cultural, agrícola,

medicinal, gastronómico y artesanal de la tierra tlaxcalteca, que contribuyó

a conformar el carácter y la personalidad de los pueblos del norte del país,

9

a lo largo de 400 años de lucha contra el árido y hostil desierto y las

indómitas tribus chichimecas. Por muchos rincones de nuestro México

corre la valiente sangre tlaxcalteca.

ARTESANIAS-. Los artesanos tlaxcaltecas han heredado de padres a

hijos, desde tiempos inmemorables, su genio artístico para contar

historias de sus viejos abuelos; tradición que ha sobrevivido a la

conquista, al imperio extranjero y, sobre todo, al colonialismo cultural

resultado de la globalización de los medios de comunicación. En muchos

casos, nuestros artesanos son la única conexión viva con un pasado

prehispánico que se niega a morir, con nuestro origen, cuando teníamos

un rostro propio.

En Tizatlán, son excelentes talladores de madera. Con gran habilidad

crean verdaderas piezas de arte, como teponaxtles, los famosos

bastones, ajedreces de ejércitos prehispánicos y múltiples objetos de gran

belleza. En San Bernardino Contla y en Santa Ana Chiautempan se

fabrican los famosos sarapes y tapetes que conservan las formas y

colores de nuestros antepasados, conocidos como “saltillos”, por los

saltos que da la tela en el telar de madera. En San Sebastián Atlahapa se

mantiene viva una muy antigua tradición artesanal: el barro bruñido. Son

muchos los artesanos que trabajan el barro sin ayuda de tornos ni de

moldes, a la más vieja usanza, por lo que sus piezas tienen aún mayor

mérito.

En San Pablo del Monte se trabaja, con verdadera maestría y buen gusto,

la cerámica tipo Talavera, de añejo sabor colonial. El origen y el nombre

de esta cerámica proviene de la ciudad de Talavera de la Reina, en

España, pero en Tlaxcala ha adquirido una fisonomía muy mexicana.

También en San pablo del monte se trabaja el ónix y los cuadros de

popotillo de colores.

En Xaltocan los canteros realizan con gran habilidad cualquier forma o

figura para fuentes, bases de mesas, macetones o lo que se les pida. En

San Juan Ixtenco se elaboran hermosas prendas de algodón, donde las

hábiles bordadoras otomíes, reproducen sin dibujo sobre la tela, figuras

prehispánicas y coloniales mezcladas con singular armonía. En Ixtenco

también se realizan alfombras y cuadros con semillas de diferentes

cereales, que forman figuras, paisajes e imágenes religiosas.

En Ixtacuixtla, realizan con gran maestría alebrijes, máscaras, figuras para

carros alegóricos y cristos, entre otros. En Españita se elaboran las más

variadas figuras con la hoja seca de la planta del maíz, conocido por su

nombre en Náhuatl, totomoxtli o totomoxtle. Algunas de estas figuras,

10

despliegan gran sentido del arte y colorido; así, podemos ver graciosos

bailarines, nacimientos, vírgenes, personajes de la vida cotidiana y cuanta

figura imaginemos. La ciudad de Tlaxco es famosa por sus orfebres de

plata, donde confluyen elementos prehispánicos y coloniales, empleando

la técnica de la plata a la cera perdida. Verdaderas joyas de gran finura.

En Atlzayanca se construyen bellos salterios de gran sonoridad, tradición

que viene del siglo XVIII, etc.

GASTRONOMIA.- La actual gastronomía tlaxcalteca es una herencia

milenaria de nuestros antepasados prehispánicos, enriquecida con

importantes ingredientes españoles, que dan forma a una multitud de

sabores, aromas y colores que son una auténtica delicia. El alimento por

excelencia en nuestra región, desde tiempos inmemoriales, ha sido el

maíz, al cual se le confería un origen divino; tal vez por ello, nuestros

antepasados llamaron a su tierra Tlaxcallan, en honor a la Tlaxcalli

(nombre náhuatl de lo que hoy conocemos como “tortilla”). Con la masa

del maíz se elaboraban los tlatloyos con frijol o ayocote, a los que

agregaban chile y epazote, tamales, atoles, pozoles y las indispensables

tlaxcales. También del maíz obtenían el sabroso huitlacoche.

Debido al bloqueo comercial de los mexicas sobre los tlaxcaltecas, éstos

carecían de sal para sazonar sus platillos, por lo que en sustitución

utilizaron el tequesquite. Hoy, en Tlaxcala se siguen sazonando algunos

alimentos con tequesquite, lo que les dá un toque especial. Además del

maíz, los tlaxcaltecas prehispánicos sembraban calabazas, tomatillo,

nopal y frijol; también cazaban venados, patos, tlacuaches, conejos,

liebres y huilotas. Asimismo, criaban guajolotes y perros izcuintles, de

consistencia y sabor similares a los del puerco.

El maguey, nombrado por Motolinía como “el árbol de las maravillas”, era

totalmente aprovechado por nuestros antepasados. Desde el punto de

vista alimenticio, el maguey les proveía de aguamiel, cuya fermentación la

convierte en pulque, además de los gusanos y la piel de las pencas para

envolver la carne de los mixiotes, a los que agregaba un exquisito sabor.

El arte culinario de la región se enriqueció con la abundancia de hierbas y

planta como el cilantro, perejil, epazote, pápalo, quelite, quintoniles,

verdolagas, huauzontle, pepicha, cebolla de rabo, chile, calabaza y nopal,

del cual fue condimento muy importante uno de sus frutos: el xoconostle.

Los insectos también formaban parte de las delicias gastronómicas

prehispánicas de Tlaxcala, como los chapulines, chinicuiles (gusanos

rojos de maguey), los escamoles (larvas de hormiga) y el ahuaxtle

(huevecillos de mosco). Abundan también los charales, los ajolotes, los

acociles (pequeños camarones de río) y los peces de río. Las flores como

11

las de yuca, la del zompantle o colorín, la de calabaza y la jamaica,

también formaban parte de la gastronomía prehispánica tlaxcalteca.

Todas estas delicias (excepto los perros itzcuintles), han sobrevivido

hasta nuestros días.

Cuenta la historia que a la llegada de Hernán Cortés y sus tropas, los

tlaxcaltecas les enviaron regalos para saber si eran hombres o dioses.

Entre los regalos había guajolotes guisados, los cuales fueron devorados

por los españoles, lo que les confirmó que eran hombres. Con el

establecimiento de los españoles se conjugaron las dos culturas

gastronómicas, incrementando la vasta riqueza culinaria de Tlaxcala.

Se conocieron entonces las habas, el trigo, la cebada, el arroz, los

puercos, las gallinas y el ganado vacuno; con éste se incorporaron la

leche, el queso y la crema. Del sincretismo cultural surgieron entonces los

llamados “platillos mestizos”. Las pencas del maguey se usaron para

envolver y hornear carnero, pollo y puerco, dando lugar a las deliciosas

barbacoas. Asimismo, el cacao prehispánico se popularizó mezclado con

leche.

Si bien los tlaxcaltecas ya consumían dulces elaborados con semillas de

amaranto y aderezados con miel de hormigas silvestres, no fue sino hasta

la Colonia que conocimos la miel de abeja y la caña de azúcar, cuyas

mieles o melazas dieron origen al mexicano piloncillo. De esta manera

persisten hasta nuestros días dulces que son un regalo al paladar, como

las alegrías, y con la introducción del trigo, otros dulces como el pan de

fiesta, los buñuelos con requesón y miel de piloncillo, y los muéganos

huamantlecos, entre otros.

Los moles son prehispánicos, pero ciertos condimentos españoles les ha

dado el sabor que disfrutamos ahora y cada región ha creado su propia

versión. Nadie puede decirse inventor del mole, pero nosotros los

tlaxcaltecas sí podemos afirmar que nuestros moles “prieto” y “de fiesta”

son delicias únicas.

En Tepeyanco, dentro de las fiestas en honor a San Francisco de Asís, el

8 de octubre, se lleva a cabo una muestra gastronómica conocida como

“Las Cazuelas”, en la que se preparan 150 cazuelas de diferentes platillos

tradicionales. Esto nos dá una idea de la riqueza gastronómica

tlaxcalteca, que hoy es un importante atractivo del Estado y forma parte

esencial de la mundialmente reconocida gastronomía mexicana.

¡FIESTA BRAVA!.- Tlaxcala, tierra de toros de bravura excepcional y

valientes toreros que desbordan arte y pasión en cada lance, jalando con

12

maestría y templanza con capote o muleta al bravo astado, burlando a la

muerte, enardeciendo al público, que sabe que el gallardo artífice arriesga

la vida para arrancarle un emocionado ¡olé!, mientras la banda ejecuta un

pasodoble torero alegrando los corazones que se aceleran en una

catarsis colectiva. La fiesta brava, añeja tradición, tuvo su debut en la

Ciudad de México el 26 de Junio de 1526, con la primera corrida de toros

en honor a Cortés, a su regreso de la Hibueras, hoy Honduras, a partir de

entonces, se adopta para siempre una fiesta netamente española,

creando gran afición entre la población mestiza de donde surgirían

grandes valientes del ruedo.

He aquí la primera noticia de corridas de toros en Tlaxcala, con motivo del

triunfo español sobre los moros, para recuperar Orán y Mazalquivir (norte

de África): “Con iguales demostraciones de júbilo que la Ciudad de

México, celebró la Noble República de Tlaxcala, el 8 de Febrero de 1732,

el triunfo de las armas españolas, formándose en la plaza principal... un

castillo a imitación del de Almaraz, combatiendo moros y cristianos...

concluyendo las fiestas con las obligadas corridas de toros”. El término

“obligadas” significa que las corridas ya eran cosa comun en Tlaxcala.

Dichas corridas de toros pudieron tener como escenario la actual Plaza de

Toros de Tlaxcala, que data del siglo XVIII. Bien podemos decir que esta

reliquia es mágica, porque nos transporta en el tiempo con su inseparable

compañera del siglo XVI, la torre campanario del ex convento franciscano,

con el sol que en su ocaso la pinta de oro, su vieja arcada que contrasta

con el cielo azul tlaxcalteca, y los trajes de los toreros y sus cuadrillas que

bien podrían corresponder a los inicios del siglo XX. Otras corridas en

Tlaxcala tuvieron lugar el 17 de agosto de 1738, en honor de la virgen de

Guadalupe, y el 23 de octubre de 1755 para festejar el arribo del virrey

Don Agustín de Ahumada.

En 1816, el cabildo de la ciudad de Tlaxcala solicitó al virrey, Don Juan

Ruiz de Apodaca, marqués de Vanadito, el permiso para celebrar corridas

durante 60 días al año, argumentando el “especial privilegio de disfrutar

desde tiempo inmemorial... de la gracia de poder tener corridas de toros

en su plaza por espacio de 60 días por año”

Sin un toro de bella estampa, fortaleza y bravura incuestionables, por

diestro y empeñoso que sea el torero, no da buena faena. Por eso es

importante el cuidado del toro de lidia, desde antes de nacer hasta que

esté listo para salir al ruedo. Los ganaderos, comprometidos con la fiesta

brava, dedican su vida para que en cada corrida sus toros se lleven la

tarde.

13

En cada encierro, nuestros ganaderos refrendan su gran reputación y la

de los toros de lidia tlaxcaltecas. Hoy, Tlaxcala es el estado con mayor

número de ganaderías de toros bravos, con un total de 40; le siguen

Guanajuato y Jalisco. Esto es un indicador de la aceptación del toro de

lidia tlaxcalteca y su buen papel en la fiesta brava de México.

Tal es nuestro reconocimiento a su trapío, que ni en Las Ventas, catedral

del toreo, en Madrid, España, existe un monumento al toro bravo de lidia,

como las dos magnas esculturas del arquitecto Diódoro Rodríguez Anaya,

a la entrada de Huamantla y enfrente de la Monumental Plaza de Apizaco.

su peso es de 3,200 kg y al perecer son las más grandes del mundo.

Recorramos el tiempo y los campos tlaxcaltecas para conocer un poco de

la historia de las principales ganaderías de toros de lidia en Tlaxcala. Las

ganaderías para crianza exclusiva de tan bravo animal nacen en España

en la segunda mitad del siglo XVIII; en México sucedió algunas décadas

después. Las primeras ganaderías mexicanas que se preocuparon por su

crianza, fueron las de “Atenco” de Tenango del Valle, Edo. de México

(fundada en 1524 por don Juan Gutiérrez Altamirano), y “Parangueo” de

Valle de Santiago, Gto. (fundada en 1535 por Vasco de Quiroga; en los

siglos XVII y XVIII incorporó toros de Navarra y Valladolid).

Las primeras ganaderías de toros de lidia en Tlaxcala fueron:

“Tepeyahualco” de Tlaxco, (fundada en 1874 por don José María

González Pavón; agregó sementales españoles de Anastasio Martín y

Murube y posteriormente de Ibarra), “Piedras Negras” de Tetla, (fundada

en 1874 por don José María Gonzáles Muñoz; agregó sementales de

Pablo de Benjumea en 1888, de Miura en 1895 y de Murube, entre 1896 y

1905), ”Atlanga” de Atlangatepc, (fundada en 1890 por don José María

Rodríguez, con vacas criollas, otras de Tepeyahualco, sangre Veragua y

un semental de Ibarra), “La Trasquila” de Atlangatepec, (fundada a fines

del siglo XIX por don Victor Rodríguez Loaeza, con vacas y un semental

de Piedras Negras y vacas de la región), “Coaxamalucan” de Tetla,

(fundada en 1907 por don Carlos González Muñoz, con sementales de

Piedras negras y uno de Murube), “La Laguna” de Terrenate, (fundada

en 1908 por Don Romárico Gonzáles, con vacas de Tepeyahualco y un

semental de Ibarra), y “Zotoluca” de Tlaxco, (fundada en 1908, con

vacas y sementales de Tepeyahualco). Estas ganaderías pioneras dieron

fama al toro bravo de Tlaxcala y Favorecieron la creación posterior de

excelentes ganaderías de toros de lidia que hoy suman 40.

Nuestra plaza de toros más antigua, en pie y en uso, es la plaza de toros

Jorge “el Ranchero” Aguilar de Tlaxcala. Está ubicada en el centro

histórico de la ciudad de Tlaxcala, a un lado del exconvento franciscano y

14

nuestra bella Capilla Abierta, ambas joyas del siglo XVI. Tiene capacidad

para 2,500 personas.

Huamantla, de gran tradición taurina, tuvo una plaza de toros del siglo

XVIII que desafortunadamente ya no existe. Huamantla cuenta con el

único museo taurino en el Estado y su plaza de toros “La Taurina”,

inaugurada el 15 de agosto de 1918, fue construida por un grupo de

aficionados que sufragaron todos los gastos, asesorados por el matador

huamantleco Antonio Ortega “el Marinero”, quien fuera compañero y

alternante del famoso matador Rodolfo Gaona.

Actualmente tiene una capacidad para 5,500 personas. En la torera

ciudad de Apizaco hubo cuatro plazas de toros anteriores a la actual

“Monumental de Apizaco”, que es la más grande del Estado, con

capacidad para 6,334 personas cómodamente sentadas, inaugurada el 14

de enero de 1987. Aquí, precisamente, está una de las magnas esculturas

en honor al toro bravo tlaxcalteca.

15

ESCUDO DE ARMAS DE LA LEAL CIUDAD DE TLAXCALA.

22 DE ABRIL DE 1535

“Don Carlos, por la divina clemencia, Emperador de los Romanos, augusto Rey de Alemania, Doña Juana su madre y el mismo D. Carlos, por la gracia de Dios Rey de Castilla. De León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mayorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canarias, de las Indias, Islas é Tierra firme, del Mar Océano, Conde de Barcelona, Señor de Vizcaya y de Molina, Duque de Atenas é de Neopatria, Conde de Barcelona é de Cerdeña, Marqués de Oristaen é de Goano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña é de Bravante, Conde de Flandes é de Tirol, etc. Por cuanto D. Diego Maxixcatzin, Gobernador de la ciudad é Provincia de Tlaxcala, en nombre de la dicha ciudad nos suplicó que acatando los servicios que ha hecho é que hasta ahora ha estado la dicha Provincia en nuestra cabeza, fuésemos servidos de señalar Armas á la dicha ciudad según de cómo las tienen las otras ciudades y villas de las nuestras, unas con título de lealtad, pues aquella Provincia la había tenido aun esta Corona Real ó como la nuestra merced. Luego acatando lo susodicho y porque lo más cierto y certificado de los servicios que los principales y pueblos de la dicha provincia nos han hecho é á más que así lo continuarán de aquí en adelante, tenémoslo por bien y por la presente hacemos merced y queremos y mandamos que ahora y de aquí en adelante la dicha ciudad de Tlaxcala se llame é intitule la Leal Ciudad de Tlaxcala, y que haya y tenga por sus Armas conocidas un escudo: el campo colorado y dentro de él un castillo de oro con puertas y ventanas azules, y encima del dicho castillo una bandera con una águila negra rampante en campo de oro y por orla en cada uno de los dos lados de ella un ramo de palma verde y en lo alto de la dicha orla tres letras que son una I, una K, una F, que son las primeras letras ó nuestros nombres y del Príncipe D. Felipe, nuestro muy caro y muy amado nieto é hijo, y entre estas letras dos coronas de oro, y de la parte de abajo dos calaveras de hombres muertos y entre ellas dos huesos de hombres muertos atravesados á manera de aspa que vuelvan á color amarilla la cual dicha orla tenga el color de plata según que aquí van figuradas y pintadas, las cuales dichas armas damos á la dicha ciudad por sus armas ídem ya señaladas para que las puedan traer y poner y traigan y pongan en sus pendones, sellos y escuadras y banderas y en las otras partes y lugares que quisieren por bien tuviesen según y cómo y de la forma y manera que las ponen y traen las otras ciudades de nuestros reinos á quienes tenemos dadas armas y divisa. Y por nuestra Carta mandamos al ilustrísimo Príncipe D. Felipe nuestro muy caro y muy amado nieto é hijo y á los habitantes nuestros muy caros hijos y hermanos y á los Prelados, Duques, Marqueses, Condes, ricos hombres, maestros de las órdenes, Priores, Comendadores y Subcomendadores, Alcaides de las Castillas y casas fuertes y llanas y á los de nuestro Consejo, Alcaldes é Alguaciles de la nuestra casa y corte y Chancillería y á todos los Concejos, Corregidores, asistentes, Gobernadores, alcaldes, Alguaciles, Merinos, Prebostes, veinticuatro regidores, Jurados, Caballeros, Escuderos, Oficiales, Hombres buenos de todas las ciudades, villas y lugares de estos dichos nuestros Reinos y Señoríos y de las dichas Indias, Villas y tierra firme del Mar Océano al ir á las que ahora son como á los que serán de aquí en adelante. E cada uno y cualquier de ellos en sus lugares y jurisdicciones que guarden y cumplan y hagan guardar y cumplir la dicha merced que así hacemos de las dichas armas que las haya y tenga por sus armas conocidas y las dejen como tales poner y traer y que en ello ni en parte de ello, sin embargo, ni contrario alguno y así no pongan ni consientan poner en tiempo alguno ni por alguna manera so pena de la nuestra merced y de diez mil maravedíz para la nuestra Cámara á cada uno que lo contrario hiciera, E mandamos so la dicha pena á cualquier Escribano Público que para esto fuere llamado que dé al que la mostrare, testimonio signado con su signo porque Nos sepamos en cómo se cumple nuestro mandado. Dada en la Villa de Madrid á XXII días del mes de Abril del año del nacimiento de Nuestro Salvador Jesucristo, de mil é quinientos y treinta y cinco años. –Yo el Rey.- Rúbrica.- Yo Juan Vázquez de Molina, Secretario de su Cesárea y Católica Majestad, la hice escribir por su mandado.-Rúbrica.

(se respeta la ortografía original)