Convenios de servicios operativos venezolanos. Intentando cuadrar el círculo

-

Upload

suplementospetroleros-lediplovlza -

Category

Documents

-

view

212 -

download

0

description

Transcript of Convenios de servicios operativos venezolanos. Intentando cuadrar el círculo

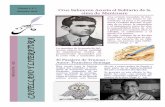

política petrolera

*Presidente de Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP.

Ha representado a numerosos Estados y entidades públi-

cas de la industria petrolera internacional y, en particular,

asesoró al gobierno venezolano en el proceso de migración

de los Convenios de Servicios Operativos descritos en este

artículo. Este artículo fue publicado originalmente en

inglés, con el título “The Venezuelan Operating Service

Agreements: Trying to Fit A Square Peg In A Round Hole”,

en el semanario Middle East Economic Survey, 11 de julio de

2011. Traducción al español: Natalia Linares.

Los convenios de servicios operativos venezolanos

Intentando cuadrar un círculo

En 1975 Venezuela nacionalizó su industria petrolera al promulgar

la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos (Ley de Nacionalización de 1975). El artículo 1º de esta Ley definió las actividades reservadas en términos amplios:

“Se reserva al Estado, por razones de conveniencia nacional, todo lo relativo a la exploración del territorio nacional en busca de petróleo, asfalto y demás hidrocarburos; a la explotación de yacimientos de los mismos, a la manufactura o refinación, transporte por vías especiales y almacenamiento; al comercio interior y exterior de las sustancias explotadas y refinadas, y a las obras que su manejo requiera, en los términos señalados por esta ley...”

La Ley de Nacionalización estipuló que las actividades que conforman la industria petrolera tendrían que realizarse por entes estatales, es decir, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y sus filiales. Se excluyó la participación privada en la producción, salvo por convenios de asociación que, en casos especiales, podrían celebrarse con la autorización de ambas cámaras del Congreso venezolano. Al igual que cualquier otra empresa

petrolera, a PDVSA y sus filiales se les dio la facultad de celebrar “convenios operativos necesarios para la mejor realización de sus funciones”, siempre y cuando en ningún caso estas gestiones afectaran “la esencia misma de las actividades atribuidas”. Tanto la excepción de los convenios de asociación a autorizarse por el Congreso, como la disposición que permitía celebrar convenios operativos, se establecieron en el artículo 5° de la Ley de Nacionalización en los siguientes términos:

“El Estado ejercerá las actividades señaladas en el artículo 1° de la presente Ley directamente por el Ejecutivo Nacional o por medio de entes de su propiedad, pudiendo celebrar los convenios operativos necesarios para la mejor realización de sus funciones, sin que en ningún caso estas gestiones afecten la esencia misma de las actividades atribuidas.

En casos especiales y cuando así convenga al interés público, el Ejecutivo Nacional o los referidos entes podrán, en el ejercicio de cualquiera de las señaladas actividades, celebrar convenios de asociación con entes privados, con una participación tal que garantice el control por parte del Estado y con una duración determinada. Para la celebración de tales convenios

se requerirá la previa autorización de las Cámaras en sesión conjunta, dentro de las condiciones que fijen, una vez que hayan sido debidamente informadas por el Ejecutivo Nacional de todas las circunstancias pertinentes”.

De hecho, desde 1975 y hasta la década de los noventa, los particulares no participaron en las actividades de exploración y producción de la industria petrolera venezolana, salvo como simples proveedores de servicios. Sin embargo, esta situación habría de cambiar con la política de Apertura Petrolera impulsada por PDVSA.

La controversia sobre los ‘contratos de servicios’ en la industria petrolera internacionalAntes de abordar los detalles de los Contratos de Servicios Operativos –CSO–, cabe mencionar que la controversia acerca de los contratos de servicios no es privativa a Venezuela. Por el contrario, en muchos países los problemas jurídicos y políticos asociados a estos contratos yacen en el centro de las cuestiones más fundamentales relativas a la estructura y el control sobre la explotación de hidrocarburos.

No es de sorprender entonces que tales cuestiones sean de una

extrema sensibilidad política, particularmente en aquellos países cuyas economías dependen en gran medida de la producción de hidrocarburos. La experiencia de muchos países productores con el sistema de concesiones, que dominó la industria internacional hasta la década de los setenta, no ayudó a disipar los temores de que abrir las puertas a la inversión privada equivaldría a ceder la riqueza nacional a extranjeros.

La decreciente popularidad de las concesiones fue parcialmente responsable de la invención de los Acuerdos de Producción Compartida (APC), un tipo de contrato de exploración y producción con mayor aceptación política, y en el cual la producción se reparte entre el Estado o una empresa estatal, y una o más empresas petroleras internacionales que actúan como operadoras de los proyectos petroleros. Desde el punto de vista de los países productores, la experiencia con los APC ha sido dispareja. En algunas ocasiones, sus consecuencias han sido desastrosas, lo que ha hecho a los APC casi tan impopulares como las concesiones, dando un mayor impulso al desarrollo de otras formas contractuales.

Los contratos de servicios han sido siempre una opción

Mucho se ha escrito sobre la Apertura Petrolera, tanto por sus promotores como por sus opositores. Este artículo se centra en un aspecto específico de la Apertura Petrolera: los más de treinta convenios de servicios operativos (CSO) suscritos por filiales de PDVSA con empresas petroleras internacionales, los cuales se hacían pasar, en los años noventa, como proveedores de servicios

Año IV. Número 40. Caracas, enero-febrero de 2013

George Kahale*

venezuela

Caracas • enero-febrero de 2013LE MONDE diplomatique Venezuela 10

que despierta curiosidad, tanto por su denominación como por su asociación con los servicios petroleros tradicionales. A pesar de la fuerte oposición política e ideológica existente en muchos países respecto a la participación privada en el sector petrolero, prácticamente todos los Estados reconocen el valor que tiene el apoyo de los proveedores de servicios a las empresas petroleras nacionales, en términos del desarrollo de sus recursos naturales. Incluso en México, donde cualquier forma de participación privada en la exploración y producción de petróleo estuvo prohibida –al menos hasta la Reforma Energética del 2008– la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo siempre permitió a Petróleos Mexicanos (Pemex) contratar a proveedores de servicios, sujeto a que éstos recibieran su remuneración en efectivo y no participaran en el éxito del proyecto. En otras palabras, la sensibilidad política, y el consecuente impedimento legal a la participación privada, estaban dirigidos contra la participación en el capital o en la propiedad del negocio, mas no contra la actividad física en sí misma. Contratar a un simple proveedor de servicios no suponía ceder el control sobre la explotación del recurso natural, ni otorgarle una participación en el negocio como accionista o socio. Contratar tales servicios no era más controversial que el caso del dueño de una casa que contrata a un pintor para pintarla. Nadie confunde al pintor con el dueño. El dueño retiene el 100% de la propiedad sobre el inmueble, en tanto que el pintor recibe un pago y se regresa a su propia casa.

En Venezuela ésta era la interpretación general de la Ley de Nacionalización de 1975 hasta los años noventa. Un pasaje clave en la Exposición de Motivos del artículo 5° de esta ley esclarecía que los “convenios operativos” permitidos conforme a dicho artículo “en ningún caso deberán afectar la esencia misma de las actividades atribuidas”, y que esa disposición tenía por objeto permitir a las empresas estatales contratar servicios petroleros a través de contratos de servicios “simples”, sin ceder una porción sustancial de la producción. La única excepción a este principio se estableció en el segundo párrafo del referido artículo 5°, conforme al cual, en casos especiales, los particulares podrían participar en asociaciones previa autorización de las dos cámaras del

Congreso, una vez que hubiesen sido debidamente informadas de “todas las circunstancias pertinentes”.

La expresión “simple contrato de servicios” generalmente no se utiliza en inglés, aunque podría decirse que se refiere a un “contrato de servicios puro”, un concepto bien entendido en la industria petrolera internacional. Tal contrato se define, por ejemplo, en los siguientes términos:

“Un contrato de servicios puro es un acuerdo entre un contratista y un gobierno receptor que típicamente se refiere a un servicio técnico definido que será prestado o finalizado durante un plazo determinado. La inversión de la empresa de servicios se limita típicamente al valor del equipo, herramientas y personal utilizado para proporcionar el servicio. En la mayoría de los casos, el reembolso del contratista de servicios se fija en los términos del contrato sin vínculo de importancia con el desempeño del proyecto o con factores de mercado. El pago de los servicios se basa normalmente en tarifas diarias o por horas, un pago fijo por la obra terminada ‘llave en mano’, o alguna otra cantidad especificada. Los pagos pueden realizarse en plazos especificados o al finalizarse la prestación del servicio; en algunos casos pueden estar atados al desempeño del campo, a reducciones en los costos de operación, o a otros parámetros importantes. Los riesgos de la empresa de servicios bajo este tipo de contrato por lo general se limitan a gastos excesivos no recuperables, pérdidas por incumplimiento del contrato por parte del cliente, falta de pago, o controversias en relación

con el contrato. Estos acuerdos generalmente no están atados al volumen de producción o al precio de mercado; en consecuencia, bajo este tipo de acuerdo, las contratistas en general no pueden registrar las reservas probadas en sus libros”.1

En resumen, un contratista de servicios puro ofrece servicios petroleros, tal como la perforación de un pozo o la elaboración de estudios sísmicos, a cambio de una remuneración que se paga independientemente del éxito que se tenga encontrando petróleo, e independientemente del valor de la producción derivada del servicio. El contrato de servicios puro o simple debe distinguirse del contrato de servicios a riesgo, en el cual el contratista presta el servicio con sus propios recursos, buscando exclusivamente alcanzar resultados favorables en la producción para obtener su retribución.

A pesar de la relativa claridad del concepto y del contexto histórico en el que se dieron las disposiciones legales que autorizaron los contratos de servicios en industrias petroleras nacionalizadas, son esas mismas disposiciones las que dejaron abierta la puerta a teorías que dieron un espacio muy amplio a la interpretación, y convirtieron una excepción limitada en un principio general. Al concentrarse de manera exclusiva en la palabra ‘servicio’, los proponentes de la privatización comenzaron a sostener que mientras el contratista realizara un servicio, y no adquiriera en ningún momento la titularidad del petróleo producido, el contrato podría ser jurídicamente considerado como un ‘contrato de servicios operativos’. De ahí el

desarrollo del “contrato de servicios a riesgo”.2

Bajo el típico contrato de servicios a riesgo, el papel del contratista y la forma de determinar su remuneración difícilmente pueden distinguirse de aquellos que presta una empresa petrolera internacional conforme a los acuerdos de producción compartida. Como cualquier persona con experiencia en contratos petroleros internacionales sabe, uno puede redactar fácilmente un contrato de servicios que simule un APC en todos sus aspectos relevantes, incluyendo el alcance de los trabajos, la extensión del área contractual, la duración del contrato y, lo que es más importante, su estructura económica básica. Todo lo que se requiere es asegurarse de que el contratista sea caracterizado como un ‘proveedor de servicios’, el cual los prestará y recibirá su remuneración en efectivo sin adquirir la titularidad del petróleo producido. Si el acceso al crudo es importante para el proveedor de servicios, siempre se puede prever el derecho de ‘comprarle’ al Estado o a la empresa estatal el petróleo crudo producido. Un contrato de servicios que simule completamente un acuerdo de producción compartida –o inclusive una concesión– en un país con una fuerte tradición jurídica y política en contra de la participación privada en las actividades de exploración y producción de petróleo, está condenado a enfrentar problemas tarde o temprano, y eso es exactamente lo que ocurrió en Venezuela.

Los convenios de servicios operativos venezolanosEntre 1992 y 1997, filiales de PDVSA suscribieron treinta y dos convenios operativos a través de tres rondas de licitación y una adjudicación directa. Con cada nueva ronda, los convenios operativos se distanciaron cada vez más de la noción de un simple contrato de servicios y se aproximaron a la estructura de un acuerdo de producción compartida convencional. Para la tercera ronda, ambas formas eran prácticamente idénticas, con la excepción de que el contratista en los convenios operativos nunca adquiría la propiedad del petróleo producido. Ninguno de los convenios operativos fue aprobado por el Congreso.

En la primera ronda, los convenios operativos cedían la operación al contratista en superficies

Al concentrarse de manera exclusiva en la palabra ‘servicio’, los proponentes de la privatización comenzaron a sostener que mientras el contratista realizara un servicio, y no adquiriera en ningún momento la titularidad del petróleo producido, el contrato podría ser jurídicamente considerado como un ‘contrato de servicios operativos’. De ahí el desarrollo del “contrato de servicios a riesgo”

LE MONDE diplomatique Venezuela 11Caracas • enero-febrero de 2013

extensas, por un plazo de veinte años. Los programas de trabajo y los presupuestos estaban sujetos a la aprobación de la empresa estatal; sin embargo, dicha formalidad hizo poco para disminuir el control efectivo del contratista sobre las operaciones petroleras. El contratista sufragó la totalidad de los costos operativos y se le compensó con base en la producción.

El modelo contractual preveía dos tipos de honorarios. El primero, un honorario por barril de petróleo producido denominado Opfee, que constituyó la variable a licitar. Se suponía que dicho honorario cubriría los costos de operación y la utilidad del contratista. El Opfee no se ajustaba conforme a la variación del precio del petróleo, sino al del componente energético del índice de precios al consumidor de Estados Unidos. El segundo honorario, denominado Capfee, permitía al contratista recuperar con intereses sus costos de capital en un plazo de diez años. En cada trimestre, la suma del Opfee, el Capfee y los intereses no podía exceder el Honorario Máximo Total (HMT), que se ajustaba conforme a una canasta de precios de crudos. Los honorarios no recuperados en cualquier trimestre a causa del HMT podían trasladarse a futuros trimestres, aunque ello suponía que los contratistas asumían el riesgo de perder montos no recuperados al finalizar el plazo del contrato.

Desde la perspectiva de la extensión del área de explotación, la conducción de las actividades petroleras y la asignación de riesgos y costos, el contrato tenía un gran parecido a un acuerdo de producción compartida. La remuneración del contratista también se vinculaba con la producción, aunque más a su volumen que a su valor. Cuanto más produjera el contratista, mayores serían sus ingresos por concepto de honorario por barril. Sin embargo, el hecho de que el ajuste se hubiera hecho con base a la variación en el índice de precios al consumidor, en lugar del precio del petróleo crudo, significaba que el contratista no se beneficiaría del incremento en los precios del petróleo de manera tan favorable como lo hubiera hecho el contratista de un acuerdo de producción compartida.

En el caso de que existieran dudas respecto de la intención de las partes de caracterizar a los convenios operativos como simples contratos de servicios, la primera

ronda de convenios operativos incluyó declaraciones que reiteraban que todas las actividades eran realizadas por los contratistas “en representación” de una filial de PDVSA; declaraciones éstas aparentemente sin un propósito definido, más allá que el de hacer hincapié en que el contratista no era propietario del negocio. Los convenios operativos también afirmaban de manera explícita que la remuneración del contratista “no incluirá derechos directos de propiedad sobre el petróleo encontrado o producido en el área del convenio, propiedad que recae única y exclusivamente en la [filial de PDVSA]”, y los “derechos de la Contratista que surgen de este Convenio no incluyen derechos sobre los beneficios económicos que resulten de la venta o disposición por parte de la [filial de PDVSA] del Petróleo extraído del área del convenio, sino solamente aquellos intereses económicos que bajo este Convenio puedan corresponderle como Contratista por sus actividades operacionales.”3

No obstante lo anterior, la combinación de honorarios previstos en la primera ronda de los convenios operativos venezolanos significó que el contratista recibía una parte importante del beneficio económico de la producción, por lo que surgieron serias interrogantes respecto de la naturaleza del contrato. ¿Podía decirse realmente que un contratista que recibe la mitad o más del valor de producción no es un socio en el negocio? La realidad era que no solamente los contratistas de servicios operativos eran en efecto socios del negocio, sino que en muchos aspectos eran los socios principales, a pesar del texto que los

hacía pasar como simples proveedores de servicios.

Estructurar los convenios como contratos de servicios tuvo dos consecuencias anómalas adicionales. Dado que se entendía que la filial de PDVSA era “el productor”, ésta seguía siendo responsable del pago de las regalías. Ello significó que, en algunas ocasiones, la filial de PDVSA, después de pagar la regalía, sufría pérdidas monetarias por cada barril de petróleo producido, un resultado que un propietario no esperaría de un simple contrato de servicios.

La segunda consecuencia generada por caracterizar al contratista como un simple proveedor de servicios estaba relacionada con el pago del impuesto sobre la renta. De conformidad con la Ley de Impuesto sobre la Renta vigente en los años noventa, la tasa aplicable a las empresas dedicadas a la producción de petróleo era del 67,7%, la cual se redujo al 50% en el 2002. Ambas tasas del 67,7% y del 50% eran superiores a la tasa corporativa no petrolera del 34%. Los contratistas asumieron la postura de que les correspondía la tasa más baja, dado que no eran productores de petróleo.

La segunda ronda de convenios operativos mejoró las condiciones establecidas para los contratistas en la primera ronda. La estructura de remuneraciones era similar a la de la primera ronda, salvo que se introdujo un honorario adicional (distinto al Opfee y al Capfee). Éste, denominado ‘incentivo por incremento de producción’, era pagadero por barril producido en el caso de que se alcanzaran niveles específicos de producción acumulada. Lo que reviste aún mayor importancia es que estos incentivos

se pagaban independientemente del techo trimestral establecido por el HMT. Asimismo, los incentivos se relacionaban directamente con el precio del petróleo, ya que se ajustaban conforme a una canasta de crudos. Con los nuevos incentivos, las remuneraciones por concepto de servicios podían incluso exceder el valor íntegro de la producción.

En la tercera ronda, los convenios operativos se aproximaron aún más a un acuerdo de producción compartida convencional. La variable a licitar ya no fue el Opfee sino un bono denominado ‘factor de valorización’. Mientras que en las primeras dos rondas, el alcance de las actividades del contratista no incluía la exploración de nuevas áreas, la tercera ronda incluyó la totalidad del espectro de las operaciones petroleras. La remuneración del contratista estaba constituida por un honorario fijo por barril de petróleo en razón de lo que se definió como ‘producción base’, más una remuneración por ‘producción incremental’ basada en una tasa interna de retorno modificada (TIRM). En el momento en que la TIRM fuese menor a cero, el 100% del valor de la producción incremental, después del pago de la regalía, se entregaba al contratista. Si la TIRM era positiva, el contratista recibía el reembolso de todos sus costos más el valor de una parte de la producción incremental, la cual descendía al 30% cuando la TIRM superaba la tasa del 60% por año.

La migración a empresas mixtasEn 2005, el gobierno de Venezuela tomó una serie de acciones para poner fin a los convenios operativos celebrados durante la Apertura Petrolera. El Ministro de Energía y Petróleo declaró que los convenios operativos eran ilegales, dado que otorgaban una participación significativa del negocio al contratista de servicios. El Ministro emitió un Instructivo formal en virtud del cual los convenios operativos debían migrar, en un plazo de seis meses, a la estructura de empresa mixta establecida por la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2001. De conformidad con dicha ley, la única forma válida de participación de los particulares en la industria petrolera venezolana era como accionista minoritario en una empresa mixta, constituida con la previa autorización de la Asamblea Nacional y con la participación mayoritaria de una empresa estatal. El Ministro ordenó, como una medida transitoria,

El alcance de la reserva al Estado del sector de hidrocarburos fue suficiente como para cuestionar la manera en que la laguna legal en el artículo 5° de la Ley de Nacionalización fue utilizada durante la Apertura Petrolera. La lectura de la Exposición de Motivos de esta disposición debió haber dado una señal de alarma. Pero el afán por la apertura de la industria petrolera privó sobre las restricciones legales.

Caracas • enero-febrero de 2013LE MONDE diplomatique Venezuela 12

1 Glosario de términos utilizados en “Pe-troleum Reserves & Resources Defini-tions”, desarrollado en febrero de 2000 por la Sociedad de Ingenieros Petroleros, el Consejo Mundial del Petróleo y la Aso-ciación Americana de Geólogos Petrole-ros.

2 Nota de la Traductora: En realidad, ésta es una historia vieja en Venezuela. La Ley de Hidrocarburos de 1967 se refería en su Exposición de Motivos a ‘contratos de ser-vicios’, especificados detalladamente en el artículo 3º de la ley. De ésta se desprende, sin embargo, que se trataba simplemente de concesiones en combinación con una participación de la compañía petrolera nacional, la Corporación Venezolana del Petróleo, fundada en 1960. Correspon-día así a lo que en este artículo se llaman ‘Contratos de servicio a riesgo’.3 Convenio Operativo del área Pedernales.

que la remuneración total del contratista bajo los convenios operativos existentes no podría exceder las dos terceras partes del valor de la producción, un requisito que por sí solo dice mucho acerca de la verdadera naturaleza de los convenios operativos. La medida permitió a la empresa estatal pagar el 30% de regalía y mantener cierto margen para el pago de gastos administrativos, lo cual distaba mucho de ser satisfactorio, pero al menos evitaba la penosa situación de que una empresa estatal tuviera pérdidas sobre su propia producción.

Además del requerimiento de que debían migrar a la estructura de empresa mixta de acuerdo con la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2001, las autoridades tributarias de Venezuela revisaron la situación fiscal de los contratistas de servicios operativos y llegaron a la conclusión de que se trataba de empresas dedicadas “a la explotación de hidrocarburos y de actividades conexas” conforme al artículo 11 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. La consecuencia de tal conclusión fue que la tasa corporativa no petrolera del 34% no era aplicable a los “contratistas”.

Lo que agravó la polémica en torno a las tasas impositivas fue el descubrimiento de que, en algunos casos, las mismas no tenían prácticamente efecto alguno sobre la recaudación de impuestos. Los contratistas habían estructurado sus actividades a través de filiales altamente endeudadas, lo cual generaba deducciones suficientes como para eliminar ingresos gravables. Si el ingreso gravable es cero, la tasa impositiva, sea del 34% o del 50%, se volvía irrelevante.

El proceso de migración se extendió hasta el año 2006 y culminó con una ceremonia televisada presidida por el presidente Chávez, el 31 de marzo del 2006. La conversión de 30 de los 32 convenios operativos se negoció de manera exitosa a través del proceso de migración, en tanto que los dos restantes se solucionaron mediante transacciones negociadas posteriormente. Todas las nuevas empresas mixtas se sometieron a las siguientes condiciones: (i) una filial de PDVSA, la Corporación Venezolana del Petróleo, S.A., tendría como mínimo el 60% de las acciones en cada empresa mixta; (ii) la tasa de impuesto sobre la renta de actividades petroleras sería del 50%; (iii) las empresas

mixtas estarían además sujetas al pago de una combinación de regalías e impuestos de extracción del 33,33% sobre el valor bruto de la producción de hidrocarburos (deducible como costo para efectos del impuesto sobre la renta); y (iv) en los Acuerdos del Congreso que autorizaron la formación de las nuevas empresas mixtas se estableció una regalía adicional –con el objeto de evitar la anterior experiencia de deducciones que eliminaban ingresos gravables– equivalente a la diferencia positiva, si la hubiera, entre el 50% del valor bruto de la producción y la suma de los impuestos sobre la renta y regalías que se hubieren pagado.

A diferencia de lo que sucedía con los convenios operativos, las nuevas empresas mixtas son las operadoras de los campos. Las empresas mixtas están autorizadas para contratar proveedores de servicios, pero en esta ocasión los documentos que rigen las relaciones entre las partes abordan explícitamente el tema de la operación y dejan absolutamente claro que los proveedores de servicios no deben asumir el papel de operadores del campo. Los Acuerdos de la Asamblea Nacional establecen, como una condición expresa para autorizar la constitución de cada empresa mixta, que:

“La Empresa Mixta será la operadora en el Área Delimitada, pudiendo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, contratar los servicios petroleros específicos que puedan resultar necesarios para asistir en el ejercicio de sus actividades, tales como, por ejemplo, servicios de sísmica, perforación y mantenimiento, en el entendido de que la Empresa Mixta no podrá celebrar contrato alguno o conjunto de contratos mediante los cuales, directa o indirectamente, transfiera su función de operadora”.

Igualmente, el artículo 25 del acta constitutiva y los estatutos sociales de las empresas mixtas establecen que en ningún caso un contrato podrá “afectar la condición y facultades de la Compañía como operadora del Área Delimitada”.

LeccionesLa experiencia venezolana demuestra tanto la causa por la cual los contratos de servicios tuvieron tanto éxito en la industria petrolera internacional, como el por qué ahora son objeto de múltiples críticas. Se popularizaron porque un gran

número de personas creía que eran una manera conveniente de acceder a una industria nacionalizada. Siempre y cuando el contratista estuviera dispuesto a renunciar a la propiedad de los hidrocarburos, prácticamente cualquier cosa podía ser negociada. El contratista podía, inclusive, registrar las reservas en sus libros de contabilidad.

El problema, por supuesto, es que tanta creatividad tarde o temprano extiende el concepto de proveedor de servicios hasta un punto crítico. En numerosas ocasiones, el contratista de hecho toma el control sobre el negocio, mientras que se deja al Estado receptor o a las empresas petroleras estatales el papel de recaudadores pasivos de una decreciente participación en los ingresos provenientes de sus recursos naturales. En Venezuela, en donde la empresa estatal se encontraba en ocasiones en una posición en la que perdía por cada barril de petróleo producido, esta situación se volvió jurídica y políticamente insostenible, en especial a partir de la extraordinaria subida en el precio del petróleo que comenzó en el 2004.

La principal lección de la experiencia venezolana no es que todos los contratos de servicios sean malos. Sólo que, al igual que cualquier persona experimentada en contratos petroleros internacionales sabe cómo convertir efectivamente un contrato de servicios en un acuerdo de producción compartida, una persona experimentada también sabe que existen buenos y malos APC, así como buenos y malos contratos de servicios. Para calificar como bueno, el contrato debe ser razonable, tanto desde el punto de vista económico como legal, de acuerdo con el derecho aplicable. No cumplir con cualquiera de estas características probablemente resultará problemático en algún momento de la vida del contrato. No cumplir con ninguna asegura una relación efímera.

Desde un punto de vista jurídico, la lección que se desprende de los convenios operativos venezolanos es que existen límites a la capacidad para manipular las formas legales, especialmente si se adopta una perspectiva de largo plazo. El alcance de la reserva al Estado del sector de hidrocarburos fue suficiente como para cuestionar la manera en que la laguna legal en el artículo 5° de la Ley de Nacionalización fue utilizada durante la Apertura Petrolera. La lectura de la Exposición de Motivos

de esta disposición debió haber dado una señal de alarma. Pero el afán por la apertura de la industria petrolera privó sobre las restricciones legales. La apertura procedió a pesar del hecho de que no existía la voluntad política para emprender las modificaciones legales necesarias que la hubieran respaldado.

Para muchos en la industria petrolera, contratos de servicios como los convenios operativos han adquirido una mala reputación, precisamente porque son percibidos, cada vez más, como maniobras jurídicas que tienen por objeto eludir la legislación. Esa creatividad tiene que ser moderada, en particular, en una industria tan sensible a temas de soberanía nacional. Una prueba básica consiste en determinar si las características del contrato de servicios pueden explicarse públicamente sin que ello cause vergüenza. Si no se puede, es probable que sea ilegal. Esto desde luego no puede substituir a un análisis riguroso sobre la validez de un contrato bajo el marco jurídico aplicable, pero cuando menos sería un buen comienzo. l

venezuela