Diferenciación Celular (Doc)

-

Upload

alen-raimilla -

Category

Documents

-

view

216 -

download

3

Transcript of Diferenciación Celular (Doc)

En términos moleculares, diferenciación

celular significa actividad génica variada

entre las células de un mismo organismo.

La especialización de las células implica la

síntesis de proteínas específicas (como la

hemoglobina en los eritrocitos, los anti-

cuerpos en los linfocitos, etc), de modo

que cada tipo celular se expresa de un

gen singular, distinto de los genes expre-

sados en los otros tipos celulares (en

realidad, las diferencias no son determi-

nadas por un solo gen sino por conjun-

tos de genes distintos).

Muchas de las actuales investigaciones

en biología molecular están dirigidas a

interpretar la manera cómo se expresan

los genes en forma específica en las dife-

rentes clases de células.

Obviamente, no todos los genes que se

expresan en cada clase de célula lo

hacen en forma exclusiva. Algunos, los

denominados genes de mantenimiento,

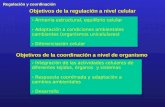

Características generales de la diferenciación celular

Objetivo: Conocer y comprender los procesos que llevan a cada célula del organismo humano a diferenciarse para llegar a cumplir una función específica.

Genoma constante en células diferenciadas La diferenciación celular no acarrea

pérdida de información genética, de mo-

do que en todas las células del organis-

mo (cualquiera sea su estado de diferen-

ciación) existen conjuntos de genes idén-

ticos, que por otra parte, son los mismos

que se hallaban en la célula huevo. Una

prueba de ello provino de experimentos

de trasplante nuclear, en los que se

irradiaron con luz ultravioleta huevos de

la rana Xenopus con el objeto de destruir

sus núcleos, y luego se les inyectaron

núcleos somáticos provenientes de célu-

las epidérmicas (completamente diferen-

ciadas) de los mismos animales. Estos

huevos con núcleos somáticos fueron

capaces de mantener el desarrollo nor-

mal de las ranas hasta la edad adulta, las

cuales incluso resultaron fértiles. Esto

demuestra que las células epidérmicas

conservan todos los genes presentes en

la célula huevo, incluidos los que dan

lugar a la formación de las células germi-

nativas.

El núcleo y el citoplasma son interdepen-

dientes: uno no sobrevive sin la presen-

cia del otro. Esto se ha demostrado me-

diante experimentos de fusión celular

(Figura 1). La fusión de las células, con

ayuda del virus Sendai permite colocar a

núcleos en ambientes citoplasmáticos

ajenos a ellos. El producto de la fusión se

denomina heterocarion, es decir, una

célula con dos núcleos de distinto ori-

gen. Ambos núcleos pueden entrar en

mitosis sincrónicamente, formar una pla-

ca metafásica única, dividirse y producir

hijas híbridas. Cada célula de esta línea

híbrida contiene los cromosomas de

ambos núcleos.

En 1965 se observó que los núcleos de

eritrocitos de pollos (normalmente inac-

tivos), al ser fusionados con células HeLa

(una línea celular indiferenciada derivada

del carcinoma uterino de una paciente

llamada Henrietta Lacks) se reactivaban.

Los eritrocitos de pollo son células dife-

renciadas terminales que de vida breve y

con un núcleo muy condensado que no

sintetiza ADN ni ARN. Luego de la fusión

de las células, el núcleo del eritrocito

aumenta su volumen unas 20 veces, su

cromatina se dispersa, comienza a sinte-

tizar ARN, forma un nucléolo y su ADN

puede replicarse.

La revelación más importante derivada

de los experimentos de fusión nuclear es

que la síntesis de ARN y de ADN en el

núcleo es controlada por el citoplasma.

Diferenciación Celular

se hallan activos virtualmente en todos

los tipos celulares, como por ejem-

plo, los necesarios para la construcción

de membranas celulares, los ribosomas,

las mitocondrias, las enzimas glicolíticas,

etc., es decir, los componentes comunes

a todas las células. En cambio, los genes

que se expresan en forma diferencial

(como los de la hemoglobina, los que

codifican anticuerpos, etc.) dan lugar a

las denominadas funciones de lujo.

Interacción núcleo– citoplasma

Figura 1: Fusión celular mediante el virus Sendai, que lleva a la producción de un heterocarión con dos núcleos.

Colegio Adventista de Concepción

Departamento de Biología y Química

Profesor Marcelo Bastías Molina

Marcelo Bastías Molina Profesor de Biología 2 Diferenciación celular

Los ovocitos son células muy grandes, ya que acumulan muchas de las moléculas necesarias para que se concreten las primeras etapas del desarrollo embrionario. Esto se debe a la extraordinaria rapidez de las divisiones celulares durante el clivaje del huevo, no existiendo tiempo en la síntesis de nuevos ARN y proteínas. La acumulación ocurre mucho antes de la fecundación, por lo que las moléculas s o n c od i f i c adas p o r g ene s pertenecientes a la madre y no al embrión.

El control de la actividad génica se cum-

ple en varios niveles, aunque el más ge-

neralizado es el control transcripcional.

Existen en las células algunos factores de

transcripción específicos que activan, en

las sucesivas células hijas, a determinados

genes rectores conforme la célula huevo

se segmenta. En las etapas posteriores del

desarrollo embrionario, además del me-

canismo regulatorio antedicho, la diferen-

ciación celular deriva de fenómenos post-

transcripcionales; éstos se producen, por

ejemplo, a nivel del procesamiento de los

ARN, del pasaje controlado de ellos al

citoplasma, de la regulación de la síntesis

proteica en los ribosomas y del procesa-

miento diferencial de proteínas ya sinteti-

zada.

La cuestión de cómo aparecen las dife-

rencias entre las células en el curso de

embriogénesis constituye uno de los

grandes enigmas de la biología del desa-

rrollo. Otra cuestión que desvela a los

investigadores es el modo en que se esta-

blece la organización espacial del cuerpo.

Como se sabe, las células, a medida que

se reproducen y diferencian, no quedan

mezcladas para ordenarse más tarde, sino

que paso a paso construyen el cuerpo en

pequeña escala. Ello se debe a que si-

multáneamente las células van armando

una suerte de andamiaje, sobre el cual se

establece el modelo o plan corporal que

determina la estructura definitiva del

cuerpo.

tal como el cigoto (esta condición es la

que hace posible el desarrollo de geme-

los idénticos).

En síntesis, es probable que en los cito-

plasmas de las primeras ocho células em-

brionarias existan moléculas cuantitativa y

cualitativamente equivalentes a las de la

célula huevo y que, por lo tanto, su distri-

bución hasta allí haya sido pareja.

La dispar distribución de las moléculas

citoplasmáticas no ocurre hasta la cuarta

división de segmentación, ya que al cabo

de las tres primeras, al formarse el em-

brión de ocho células, entre estas y el

cigoto aparentemente no existe diferen-

ciación. Así, hasta ese estadio cada una

de las células es totipotente, es decir,

puede generar un organismo completo

Células totipotenciales

Control de la actividad génica

Cuando el embrión alcanza las 16 células

adquiere la forma de una esfera sólida

con aspecto de mora, por lo cual recibe el

nombre de mórula. Posteriormente el

embrión se convierte en una esfera hueca

llamada blástula, y luego en gástrula con

tres capas que darán origen a todos los

tejidos del cuerpo: ectodermo, mesoder-

mo y endodermo.

Debido a que las células diferenciadas

más primitivas no escapan a la regla de

poseer todas los mismos genes, las des-

igualdades iniciales entre ellas deben

buscarse en el citoplasma que heredan de

la célula huevo. En efecto, se considera

que el citoplasma de la célula huevo con-

tiene, asimétricamente distribuidas, molé-

culas que llevan el nombre de determi-

nantes citoplasmáticos, los cuales se

reparten de manera desigual entre las

células de embrión (Figura 2). Se cree que

estos determinantes son proteínas que

actúan como factores de transcripción

específicos.

Los organismos multicelulares se desarro-

llan a partir de una célula huevo que, tras

sucesivas divisiones y diferenciaciones, da

origen a la totalidad de las células que

componen los tejidos corporales. En pri-

mer término el cigoto experimenta una

serie de divisiones rápidas, en cada una

de las cuales se duplica sólo el ADN. Co-

mo el citoplasma de las sucesivas células

hijas se va reduciendo con cada ciclo divi-

sional, a estas divisiones se les denomina

de segmentación o clivaje. Cabe señalar

que a partir del estadio de 16 células los

citoplasmas de éstas se hallan comunica-

dos por uniones de hendidura (Figura 3),

y las células periféricas quedan ligadas

entre sí por uniones estrechas.

Determinantes citoplasmáticos

Figura 2: Determinantes citoplasmáticos del desarrollo en la célula huevo. Obsérvese cómo se reparten asimétricamente entre las células hijas.

En algunas especies la segregación de los determinantes citoplasmáticos de la célula huevo es evidente. Un buen ejemplo lo propor-

cionan los huevos de anfibios (y otras especies), ya que contienen en sus citoplasmas una región llamada plasma germinativo, que

puede reconocerse porque poseen unos gránulos especiales.

Diferenciación celular 3 Marcelo Bastías Molina Profesor de Biología

Durante el traslado del embrión por la

trompa de Falopio, sus células, de acuer-

do con las posiciones que ocupan en la

mórula, serían alcanzadas por diferentes

concentraciones de sustancias presentes

en el medio. Así, cuanto más profunda es

la ubicación de una célula en la mórula,

menos concentradas les llegarían tales

sustancias, y esa disimilitud podría contri-

buir al desencadenamiento de las prime-

ras diferenciaciones celulares. Cabe seña-

lar que las sustancias que ingresan al em-

brión se propagan de una célula a otra a

través de uniones de hendidura (Figura 3)

aparecidas apenas se constituye la móru-

la, cuando se alcanza el estadio de 16

células.

Toda sustancia difusible que produce

respuestas distintas en una célula dada

de acuerdo con su grado de concentra-

ción lleva el nombre de morfógeno. La

calidad de la respuesta (en este caso, el

tipo de diferenciación) se debería a que

en la célula se activarían genes distintos

según que el nivel del morfógeno que

llega a ella se halle por debajo o por enci-

ma de determinados umbrales de con-

centración.

presencia de un estímulo inductor. Tal

competencia abarca un período de tiem-

po muy preciso, de modo que si el induc-

tor actúa antes o después del momento

adecuado, su influencia es nula; no obs-

tante, en algunos casos una misma célula

puede seguir distintas vías de diferencia-

ción de acuerdo con el momento en que

la influye el inductor. Por otro lado, a

veces tejidos inductores también tienen

un tiempo limitado para ejercer sus accio-

nes inductivas.

Este tipo de inducción exigen que los

tejidos que participan sean vecinos, pues

el tejido inductor ejerce su influencia por

medio de moléculas difusibles que secre-

ta al medio. El tejido inducido reacciona si

sus células poseen receptores específicos

para tales moléculas.

Las inducciones son procesos por los

cuales las células de algunos tejidos inci-

tan a las células de otros tejidos a que se

diferencien, es decir, a que se transfor-

men en otros tipos celulares (según la

oportunidad, también pueden hacer que

mueran, cambien su ritmo de prolifera-

ción o se movilicen). La manifestación de

este mecanismo biológico revela la exis-

tencia de por lo menos tres grupos celu-

lares distintos: unos que se comportan

como inductores, otros que son inducidos

y otros que no inducen ni se dejan indu-

cir.

Para que las células puedan ser inducidas

tienen que ser competentes, es decir,

deben tener la capacidad de reaccionar

con un cambio (diferenciación) ante la

Inducción

Figura 3: Unión de hendidura. Las células adyacentes se encuentran separadas por un espacio atravesado por una multitud de canales proteicos que comunican entre sí el interior de ambos citoplasmas.

Morfógenos

tos entre sí. Estos valores comienzan a

tener vigencia a partir del momento en

que las células embrionarias se distribu-

yen en tres capas epiteliales (embrión

trilaminar) lo que da a lugar a relaciones

de vecindad entre las células que hacen

posible la influencia de algunos grupos

celulares sobre otros. Así, en este nuevo

contexto, un grupo celular puede actuar

sobre otro (el primero emitiendo una

señal y el segundo diferenciándose) al

posibilitar sus respectivos valores posicio-

nales tal acción y tal reacción. En otras

palabras, los valores posicionales crean

las bases para la aparición de los fenó-

menos inductivos, propulsores de la

mayor parte de las diferenciaciones veni-

deras.

Las sustancias involucradas en la genera-

ción de las primeras diferenciaciones tie-

nen una responsabilidad adicional: dejar

establecidos los cimientos que condicio-

nan la aparición de las diferenciaciones

futuras. En efecto, a medida que los gru-

pos celulares se ubican en sus correspon-

dientes emplazamientos corporales, esas

sustancias les confieren a las células de-

terminados valores posicionales, distin-

Fenómenos inductivos

Un ejemplo de inducción y competencia lo ofrecen la notocorda y el ectodermo situado encima de ella: la notocorda carece de acción inductiva sobre el endodermo y el resto del mesodermo debido a que estos tejidos no son competentes como lo es el ectodermo. Parte de éste se diferencia en tejido nervioso al ser inducido precisamente por la notocorda, único tejido habilitado para tal fin.

Marcelo Bastías Molina Profesor de Biología 4 Diferenciación celular

En algunos casos las sustancias inducto-

ras se comportan como morfógenos, ya

que, después de ser secretadas por el

tejido inductor, sus concentraciones de-

crecen a medida que fluyen por los cito-

plasmas de las células. Según sus posi-

ciones en el tejido inducido, las células

reciben distintas concentraciones del

morfógeno, motivo por el cual se con-

vierten en tipos celulares diferentes en-

tre sí. Más aún, cada umbral de concen-

tración del morfógeno, le provee a cada

célula un valor posicional singular, que se

conserva en forma indeleble, indepen-

dientemente de que las células se man-

tengan juntas en el tejido o se separen y

ubiquen en puntos distantes en el em-

brión. Los distintos valores posicionales

crean las bases para las conductas futuras

de las células, incluida la posibilidad de

que experimenten ulteriores diferencia-

ciones.

en un organismo adulto), su potencial

desaparece.

Significado evolutivo: Condición en la

que las células van alcanzando su diferen-

ciación absoluta, es decir, se acercan al

tipo celular que han de alcanzar al final

de su evolución. A medida que se van

diferenciando las células, se van originan-

do un menor número de clases de células.

En algunos tipos celu-

lares la potencialidad

se mantiene relativa-

mente elevada en for-

ma permanente , aun

en la vida posnatal.

Por ejemplo, en la

médula ósea existe

una célula multipoten-

cial que da origen los

Potencialidad evolutiva: Condición bio-

lógica que le permite a una célula generar

un número determinado de células dife-

rentes; así, cuanto más grande es el

número de tipos celulares que una célula

es capaz de generar, mayor es su poten-

cialidad (Figura 4). La célula huevo, por

ser la predecesora de todos los tipos ce-

lulares del organismo, es la que posee la

potencialidad evolutiva más

alta. Conforme avanza el desa-

rrollo y aparecen los sucesivos

tejidos embrionarios, la poten-

cialidad de las células declina.

Cuando una célula alcanza su

máximo grado de diferencia-

ción (o sea, cuando adquiere

las características de uno de

los tipos celulares presentes

eritrocitos, los granulocitos, los linfocitos,

los monocitos y las plaquetas.

Por otro lado, en situaciones vinculadas

con la reparación de tejidos, células que

ya han alcanzado su significado evolutivo

final suelen desdiferenciarse y retroceder

a un estado más primitivo, imprescindible

para su multiplicación.

No existen constancias de que una célula

pueda desdiferenciarse hasta reasumir un

grado de potencialidad evolutiva tal que

le permita volver a diferenciarse en otro

sentido, esto es, en un tipo celular distin-

to al que pertenecía. Es que, una vez que

las células fueron determinadas, sus esta-

dos diferenciales quedan establecidos a

perpetuidad.

Potencial y significado evolutivo

Las células adquieren el “compromiso” de

cambio antes que revelen estar diferen-

ciadas. Este compromiso previo, llamado

determinación, es irreversible y puede

ser fijado, de acuerdo con el momento

del desarrollo, por un determinante cito-

plasmático o por una sustancia inductora.

Existe, entonces, un período de latencia

(que varía con cada tipo celular) entre el

instante en que la célula queda determi-

nada y el momento en que se hace evi-

dente su diferenciación.

En etapas más avanzadas del desarrollo

embrionario aparece una clase de induc-

ción mediada por hormonas (es decir,

entre tejidos distantes) que se agrega a la

anterior. Una vez elaboradas por las célu-

las inductoras, las hormonas llegan a sus

lugares de destino transportadas por la

sangre. Para este caso, las células compe-

tentes también son aquellas que tienen

receptores específicos para las respectivas

clases de hormonas.

Inducción a distancia

Moléculas inductoras

Factores de crecimiento TGF-β (activina y

Vgl)

Factor de crecimiento fibroblástico (FGF)

Dorsalina Wnt

Proteína Noggina

Proteína Slug

Ácido retinoico

Proteínas Shh (sonic hedgehog)

BMP (bone morphogenetic)

Figura 4: Diagrama que representa la caída de la potencialidad evolutiva y el aumento inver-samente proporcional del significado evolutivo en un tejido embrionario.

Los procesos inductivos continúan durante toda la vida prenatal y no cesan después del nacimiento, ya que son imprescindibles para el funcionamiento correcto del organismo y su supervivencia.

Determinación

Diferenciación celular 5 Marcelo Bastías Molina Profesor de Biología

Una de las características de la diferencia-

ción celular en los organismos superiores

es que, una vez establecida, se mantiene

estable y persiste hasta la muerte de la

célula. Por ejemplo, las células que no se

dividen (neuronas, etc.) permanecen co-

mo tales durante toda la vida del indivi-

duo. Algo similar ocurre con las células

que se dividen asiduamente (epidérmicas,

etc.); si bien mueren al poco tiempo, lo

hacen sin cambiar su estado de diferen-

ciación.

Las células diferenciadas no pueden con-

vertirse en otros tipos celulares bajo nin-

guna condición, ni siquiera cuando son

sometidas a las más complejas manipula-

ciones experimentales. Esta condición

biológica se conoce con el nombre de

memoria celular, y depende de la persis-

tencia en la célula de las causas que con-

trolan la expresión de los genes. Estos

mecanismos se mantienen a lo largo de

toda la vida de las células mediante pro-

cesos biológicos no muy bien comprendi-

dos, aunque seguramente relacionados

con ciertas sustancias presentes en los

citoplasmas, específicas de cada tipo ce-

lular.

Los estados de diferenciación pasan a las

células hijas de generación en generación

hasta la última de las células descendien-

tes. Esta herencia de la memoria celular

se debe a que cuando el ADN se replica

(fase S), los elementos que controlan la

expresión de los genes, más que mante-

nerse, se duplican, de modo que en las

células hijas aparecen los mismos factores

de transcripción.

Memoria celular

mentos larvarios. Estos grupos celulares

se conocen con el nombre de discos

imaginales los que son nueve pares y

uno impar en el extremo caudal, 19 en

total. Cada disco da origen a una de las

estructuras exteriores de la mosca. Así, de

un par de discos surgen los ojos y las

antenas, de otro las alas y parte del tórax,

de otros las patas unidas al resto del

tórax, de otros las estructuras integradas

en el abdomen, etc. Estas partes, adecua-

damente ensambladas, forman un cuerpo

adulto también segmentado, como el de

la larva (Figura 5).

Si bien desde el principio las células de

todos los discos imaginales son morfoló-

gicamente idénticas, ya están determina-

das, pues generan (cualquiera sea la ma-

nipulación experimental a que se las so-

meta) sólo las estructuras pertenecientes

a sus segmentos de origen. En efecto, si

se trasplanta un par de discos imaginales

a la posición de otro par, al formarse la

mosca adulta los discos injertados

desarrollan las estructuras correspondien-

tes a sus emplazamientos originales, in-

dependientemente de su nueva localiza-

ción.

El desarrollo del plan corporal que acaba-

mos de describir se halla controlado por

una compleja red de genes reguladores,

que comienzan a ejercer sus funciones

apenas se forma la célula huevo. Los pri-

meros en actuar son los llamados genes

de la polaridad de la célula huevo, que

pertenecen a la madre; tienen por misión

establecer los ejes cefalocaudal, dorso-

ventral y mediolateral del cuerpo. Luego

lo hacen tres conjuntos de genes agrupa-

dos bajo el nombre de genes segmenta-

rios; son los que dan lugar a la formación

de los segmentos larvarios. Finalmente

actúan los denominados genes homeóti-

cos, de los cuales deriva la formación de

los discos imaginales y, consecuentemen-

te, el desarrollo de las estructuras exterio-

res de la mosca adulta (ojos, antenas,

alas, patas, tórax, abdomen, etc.).

La polaridad del cuerpo se instala desde

el comienzo del desarrollo embrionario

por la presencia de ciertas moléculas,

heredadas del ovocito, que, como en éste

antes de la fecundación, se concentran y

distribuyen en forma desigual en los dis-

tintos sectores de la célula huevo. Tras las

divisiones de segmentación esas molécu-

las son heredadas, también en forma des-

igual, por las primeras células embriona-

rias, lo cual fija las polaridades espaciales

del futuro cuerpo larvario. Es obvio que

tales moléculas al provenir del ovocito, no

son codificadas por genes del embrión,

sino por los ya mencionados genes de la

polaridad de la célula huevo, pertenecien-

tes al ovocito, es decir a la madre.

Al iniciarse el desarrollo embrionario, el

genoma, además de codificar la síntesis

de proteínas que dan lugar a los distintos

tipos celulares, aporta el programa que

lleva al establecimiento del modelo tridi-

mensional del cuerpo.

Los datos más reveladores provienen de

trabajos realizados en la mosca Drosop-

hila melanogaster, cuyo desarrollo em-

brionario es el siguiente: Esta mosca se

desarrolla, luego de formarse la célula

huevo tras la fecundación y atravesar el

período embrionario, a partir de una lar-

va. Esta se halla compuesta por una suce-

sión de segmentos, uno cefálico, tres

torácicos y ocho abdominales, los cuales

le confieren una clara polaridad espacial,

pues tan pronto aparecen quedan confi-

gurados los ejes cefalocaudal, dorsoven-

tral y mediolateral del cuerpo larvario. La

larva se convierte en mosca (estado adul-

to también llamado imago) a partir de

varios grupos celulares que aparecen y se

asientan bajo la epidermis de los seg-

Plan corporal

Figura 5: Desarrollo de la mosca Drosophila melanogaster.

Genes homeóticos terminando con los que se expresan en la

cola.

Los genes homeóticos son considerados

genes rectores, pues controlan la expre-

sión de varios genes subordinados si-

guiendo un definido orden jerárquico.

Codifican factores de transcripción es-

pecíficos, cuyas moléculas proteicas sue-

len ser bastante diferentes entre si. No

obstante, casi todas tienen en común un

tramo de 60 aminoácidos muy parecido

al que se le ha dado el nombre de

homeodominio. Es que los genes que

codifican esos factores poseen en sus

Estos genes son los últimos en ser expre-

sados, al ser activados por los productos

de varios genes que actuaron preceden-

temente. Definen la formación de las par-

tes adultas de la D. melanogaster. Así,

según los discos imaginales en que se

expresan, algunos forman la cabeza, otros

los segmentos torácicos y otros los seg-

mentos abdominales. Estos genes están

alineados en el cromosoma siguiendo el

mismo orden espacial en que se hallan

los segmentos corporales de la mosca,

comenzando por los que dan lugar a las

estructuras pertenecientes a la cabeza y

ADN una secuencia de 180 pares de nu-

cleótidos conocida como caja homeótica

u homeobox, con muy pocas variaciones

entre un gen y otro.

Algunas veces la información contenida

en estos genes sufre algún tipo de altera-

ción, generando lo que se ha denomina-

do mutación homeótica (Figura 6 y Fi-

gura 7).

Figura 6: Mutación homeótica: Bitórax

Diferenciación celular 6 Marcelo Bastías Molina Profesor de Biología

Figura 7: Mutación homeótica: Antennapedia

Fuente: DE ROBERTIS, Eduardo y otros. Biología celular y molecular de De Robertis. Editorial El Ateneo. Buenos Aires,

Argentina. 2008. pp. 426– 437.

mbm/2012