El regimen petrolero venezolano en los tribunales de arbitraje internacionales (I)

-

Upload

suplementospetroleros-lediplovlza -

Category

Documents

-

view

214 -

download

0

description

Transcript of El regimen petrolero venezolano en los tribunales de arbitraje internacionales (I)

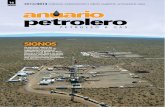

suplemento especialA ñ o I V. N ú m e r o 3 5 . C a r a c a s , j u l i o d e 2 0 1 2

El régimen petrolero venezolano en los Tribunales Internacionales de Arbitaje (primera parte)

Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima por Bernard Mommer*

D E S D E C A R A C A S

tróleo como fuente rentística in-ternacional. El Estado entendió ahora la propiedad pública del recurso natural como propie-dad nacional, y no lo entregaba en concesión a los inversionis-tas interesados en explotarlo y en exportar el producto, sin pedirles una contraprestación –una renta internacional de la tierra– en función de los inte-reses del desarrollo nacional en general, en lo económico, polí-tico y social: una política que se resumió en la consigna sembrar el petróleo.

Durante la vigencia del ré-gimen de la compañía nacional se produjo otro punto de quie-bre, en 1999, con el colapso de lo que hoy llamamos la IV República, y el nacimiento de la V República con la victo-ria electoral de Hugo Chávez. El primer período, de 1975 a 1999, podría llamarse el perío-do neo-liberal del petróleo como don libre de la naturaleza, pues al Estado se presentó de nuevo, como simple administrador de la propiedad pública del recur-so natural, pero ahora concebi-da como propiedad global – y ya no nacional – al servicio de los inversionistas internacio-nales interesados. El segundo período, en cambio, podría lla-marse el período del rescate del petróleo como fuente rentística internacional, pues el Estado volvió a considerar este recurso natural como propiedad públi-ca nacional.

En perspectiva histórica, el régimen concesionario cubrió el período de consolidación del Estado nacional; y parte impor-tantísima de este proceso fue la afirmación del petróleo como propiedad pública nacional y soberana. En cambio, el régi-men de la compañía nacional cubre más bien, entre 1975 y 1999, un período de disolución del Estado nacional dentro de un proceso general de globali-zación, y su sometimiento a un nuevo régimen jurídico global. En el centro de este proceso se encontraba la compañía nacio-nal, promotora del proceso de globalización con su política de Apertura Petrolera. Se compro-

metió contractualmente con la globalización del recurso natu-ral lo que, en lo jurídico, iba a la par con su sometimiento al arbitraje internacional. De allí que el rescate del petróleo como fuente rentística internacional tuvo que pasar por la revisión de estos compromisos y, en algunos casos, desembocó en que com-pañías petroleras internaciona-les entablaran arbitrajes interna-cionales en contra de PDVSA.

Sin embargo, el proceso de globalización también envolvió al Estado mismo, el cual consin-tió, a su vez, mediante tratados bilaterales de inversión en some-terse al arbitraje internacional. De manera que en procesos pa-ralelos, aquellas compañías pe-troleras internacionales también entablaran arbitrajes internacio-nales en contra de la República Bolivariana de Venezuela. Así, por ejemplo, cuando hablamos de ExxonMobil contra Venezue-la, se trata de dos arbitrajes in-ternacionales: (1) ExxonMobil contra PDVSA ante la Corte In-ternacional de Arbitraje de la Cá-mara de Comercio Internacional (CCI), con su sede en París; y (2) ExxonMobil contra la Repú-blica Bolivariana de Venezuela ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con su sede en Washington. El primero de los arbitrajes nombrados ya culminó con su Laudo Arbitral del 23 de diciembre de 2011; el segundo sigue desarrollándose.

En este artículo nos limitare-mos a analizar, cómo llegamos a esta situación; luego, en artí-culos posteriores, analizaremos los arbitrajes más importantes en cuanto al régimen petrolero venezolano.

DIplomAcIA DE cAñonErAsPara las generaciones de ve-

nezolanos anteriores a las pre-sentes, los arbitrajes internacio-nales contra Venezuela siempre estuvieron asociados con el blo-queo de nuestras costas en 1902 por buques de guerra europeos (provenientes de Gran Breta-ña, Alemania, Francia, Italia y Holanda), el bombardeo de sus principales puertos – Puer-

to Cabello y La Guaira – y la ocupación de sus aduanas. El motivo de estas agresiones fue asegurar los pagos de las deudas de la República que el gobierno del General Cipriano Castro ha-bía suspendido. Estas acciones trajeron aparejadas una avalan-cha de arbitrajes internaciona-les promovidos tanto por estas potencias como por los Estados Unidos, en nombre de sus ciu-dadanos y sus más variados ne-gocios en Venezuela. Entre estos arbitrajes internacionales, ya se destacaba una concesión petro-lera o, para ser más preciso, de asfalto natural.3

En aquella época, para llevar al Estado venezolano a un arbi-traje internacional, los acreedo-res e inversionistas extranjeros tenían que convencer primero a sus gobiernos respectivos para que asumieran oficialmente sus causas. Luego, estos gobier-nos tenían que convencer al gobierno venezolano para que aceptara el arbitraje internacio-nal. Así ocurrió en nuestro caso en 1903 con los Protocolos de Washington. Venezuela accedió en aquella ocasión a ventilar las disputas pendientes en la Corte Permanente de ArbitrajE EN LA HAyA, HoLANDA. A raíz de dicha decisión Venezuela terminó por pagar lo que debía, y hasta lo que no debía, pero solamente después de la caída de Cipriano Castro en 1908, a su vez pro-movida por las potencias euro-peas y los EEUU; las riendas del poder pasaron a las manos del General juan Vicente Gómez, quien las retuvo hasta su muerte en diciembre de 1935.

Durante el gobierno del Ge-neral Gómez, Venezuela se con-solidó como Estado Nacional y se convirtió en un país petro-lero. Gómez aprovechó la bo-nanza fiscal para pagar en 1930, año centenario de la muerte del Libertador Simón Bolívar, todas las deudas externas que el país venía arrastrando desde la Gue-rra de Independencia; y durante las décadas siguientes, no hubo arbitrajes internacionales contra Venezuela. La próxima avalan-cha sólo sobrevino cien años más tarde, en la primera década

del siglo XXI.

Soberanía jurisdiccionalEntre las concesiones mine-

ras que se otorgaron durante la primera década del siglo XX, a partir de 1904, se encontraban varias concesiones petroleras de gran importancia futura. Todas ellas acabarían por regirse según el Código de Minas de 1910. Éste era más favorable para las concesionarias que los Códigos anteriores, y dado que se les ofrecía la opción de adaptar sus títulos al nuevo Código, no es de sorprenderse que así lo hicie-ran. Sin embargo, al igual que todos los Códigos promulgados desde 1904, el Código DE MI-NAS DE 1910 No DEjABA DUDAS EN CUANTo A LA SoBERANía jurisdiccio-nal de Venezuela: “…las dudas o controversias de cualquier na-turaleza que puedan suscitarse con motivo de la concesión… serán decididas por los Tribuna-les de Venezuela de conformi-dad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni por ninguna causa puedan ser origen de re-clamaciones extranjeras”.4

Esta cláusula –conocida en América Latina como Cláusula Calvo– iba a encontrarse asimis-mo en todos los códigos o leyes mineras posteriores. A las con-cesionarias extranjeras no se les permitiría recurrir a sus gobiernos respectivos para que éstos asumie-ran reclamo alguno, y luego pre-sionaran al gobierno nacional a aceptar el arbitraje internacional. Así, a lo largo de la historia del régimen petrolero concesionario, todos los litigios –y no fueron po-cos– se ventilaron en los tribunales venezolanos.

jurisdicción exclusiva nacional sobre la empresa estatal

Cincuenta años después de la promulgación del Código de 1910, se fundó la primera compañía petrolera estatal de Venezuela, la Corporación Vene-zolana del Petróleo (CVP). Con su ayuda, el Estado venezolano iba a explorar nuevas formas contractuales con compañías extranjeras más ventajosas para el Estado que las concesiones tradicionales, y las cuales se de-

nominaron genéricamente Con-tratos de Servicios. En 1967, la aparición en escena de la CVP llevó a la reforma de la Ley de Hidrocarburos de 1943, más precisamente su artículo 3, con dos propósitos: uno, defi-nir condiciones mínimas que mejoraran las establecidas para las concesiones; dos, garantizar que la empresa estatal estuviera sujeta, única y exclusivamente, a la jurisdicción nacional: “En los convenios se insertará la si-guiente cláusula: “Las dudas y controversias de cualquier na-turaleza que puedan suscitarse con motivo de este convenio y que no puedan ser resueltas amigablemente, serán decididas por los Tribunales competentes de Venezuela, de conformidad con sus leyes, sin que por nin-gún motivo ni causa puedan ser origen de reclamaciones extran-jeras”.5

Desde luego, el propósito de esta cláusula era prevenir que se desarrollaran relaciones contrac-tuales, entre la empresa estatal y sus socios privados, que pudie-ran desembocar en que estos últimos llevaran al Estado frente a tribunales arbitrales interna-cionales, de forma indirecta a través de la empresa estatal.

La nacionalización de la ac-tividad productiva. La CVP estaba concebida, estratégica-mente, como el vehículo de la política petrolera venezolana en el largo plazo. Como compañía petrolera integrada, para 1970 tenía una participación modesta pero significativa en la produc-ción, la refinación y el merca-deo nacional e internacional. En 1971, efectivamente, llegó a firmar cinco de estos Contratos de Servicio con la debida auto-rización del Congreso. La CVP se estaba preparando así para la reversión al Estado de las más importantes concesiones, pre-vista para 1983 y 1984.

De hecho, hasta fines de di-ciembre de 1973, en Venezuela nadie se planteaba la posibilidad de nacionalizar las compañías petroleras. Tal posibilidad se mencionó públicamente, por primera vez, el 27 de diciembre

IntroducciónUn régimen petrolero se de-

fine por el conjunto de leyes, reglamentos, relaciones con-tractuales, estructuras políticas e institucionales que determinan, en su conjunto, el manejo del recurso natural de propiedad pública. Captar la tendencia de su evolución requiere de una visión de largo plazo, dada su complejidad y, con ella, su iner-cia. En este artículo se presenta una síntesis del desarrollo del régimen petrolero venezolano desde sus inicios a principio del siglo XX hasta principios del si-glo XXI.

Como se verá, en el perío-do considerado sólo hubo dos regímenes, por lo demás níti-damente diferenciados. El pri-mero, el régimen concesionario, se extendió desde principios del siglo XX, gobernando Cipriano Castro, hasta la nacionalización de la industria en 1975. Insti-tucionalmente, su actor prin-cipalísimo fue el Ministerio de Petróleo.2 Segundo, le siguió el régimen de la compañía nacional que perdura hasta el presente, con Petróleos de Venezuela, S.A., como su actor principalí-simo.

obsérvese que cada uno de estos regímenes sirvió de base a políticas petroleras muy distin-tas. Durante la vigencia del ré-gimen concesionario se produjo un punto de quiebre, en 1917, al iniciar Venezuela su existencia como país exportador de petró-leo. El primer período histórico podría llamarse el período liberal del petróleo como don libre de la naturaleza; el Estado se en-tendió como simple adminis-trador de la propiedad pública del recurso natural el cual, sin pedir contraprestación alguna, lo entregaba en concesión a los inversionistas interesados. El segundo período, en cambio, podría llamarse el período del pe-

* Gobernador de Venezuela ante la OPEP.

Le Monde diplomatique “el Dipló” Suplemento Caracas • julio de 20122

por un miembro de la direc-ción del principal partido polí-tico venezolano, entonces en la oposición, Enrique Tejera París: después de haber ganado su par-tido las elecciones presidenciales y parlamentarias a principio de ese mes; y después de haberse producido los acontecimientos en el Medio oriente que con-formaron la ‘Revolucion de la oPEP’. El Presidente saliente Rafael Caldera, quien esta-ba presente en dicha ocasión, tomó la palabra para manifes-tar su asombro y sorpresa (El Nacional, 28/ 12/ 1973). Al día siguiente recibió en Miraflores una visita de cortesía, por el fin de año, de los presidentes de las dos principalísimas compañías petroleras con operaciones en Venezuela, la Creole (filial de la Standard Oil of New jersey (SoNj), que habría de cambiar de nombre a Exxon, y luego a Exxon Mobil) y Shell de Vene-zuela (Royal Dutch-Shell). Ellos aprovecharon la oportunidad para confirmar a la prensa, a la salida de Miraflores, que en efecto estaban de acuerdo con su nacionalización (El Nacional, 29/ 12/ 1973).

En 1975 se promulgó la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarbu-ros (LoREICH) – popularmen-te conocida como Ley de Nacio-nalización – con la cual las prin-cipales concesionarias se iban a convertir en sendas compañías por acciones propiedad del Es-tado. La Creole se convirtió en Lagoven; la Shell de Venezuela en Maraven; la Mene Grande (Gulf oil) en Meneven; etc. En cuanto a la CVP, venezolana por su partida de nacimiento (creada como Instituto Autónomo ads-crito al Ministerio de Petróleo, con una junta Directiva presidi-da por el Ministro), se convirtió por mandato de la LoREICH en una sociedad mercantil, pero sólo para desactivarse inmedia-tamente; su personal se diluyó entre el personal de otras seis pequeñas compañías, creándose una sola nueva empresa, Corpo-ven. Con ello, todas las nuevas empresas del Estado quedaron bajo el control firme del antiguo tren ejecutivo venezolano de las concesionarias extranjeras, aho-ra vestido de liquiliqui.

Todas estas empresas se con-cibieron como filiales de una sociedad de cartera, Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (PDVSA), a la cual se encargó su control, supervisión y coor-dinación. ya no las iba a con-trolar, supervisar o coordinar el Ministerio de Petróleo, como había sido el caso con las conce-sionarias extranjeras; las funcio-nes del Ministerio de Petróleo, con la nacionalización, se iban a reducir a las de una gestoría de PDVSA ante el gobierno nacio-nal y, por ende, ante el Congre-so nacional.

las filiales de pdvsa escapan de la jurisdicción exclusiva nacional. Con la Nacionali-zación – efectiva el 1o de enero de 1976 – quedó establecido que las entidades facultadas para ejercer todas las actividades propias a la industria petrole-ra, desde la exploración hasta la comercialización del crudo y sus derivados, tendrían que ser 100% propiedad del Estado. Sin embargo, la LoREICH dejó la puerta abierta para que, en casos especiales, dichas enti-dades pudieran suscribir conve-nios de asociación con compañías privadas. Esta posibilidad la em-pezó a manejar PDVSA hacia fi-nes de los 1980, en el contexto de la política conocida como Apertura Petrolera. El liderazgo de tal política lo asumió Lago-ven, la más grande de todas las filiales. El primer proyecto de asociación que iba a presentar fue el Proyecto Cristóbal Colón, un proyecto de licuefacción de gas natural.

Lagoven y sus socios en este proyecto –Exxon, Royal Dutch-Shell y, como socio menor, Mit-subishi– se pusieron de acuerdo en que Lagoven tenía que esca-par de la exclusiva jurisdicción nacional y, en cambio, aceptar el arbitraje internacional. Ahora bien, dicho cambio no habría de obtenerse por la vía de una reforma legal. Más bien, se llegó a un acuerdo de que “Las Par-tes” obtendrían “un pronuncia-miento de la Corte Suprema de justicia en relación con la supre-macía de la Ley de Nacionaliza-ción de 1975”.6 De esta forma, en noviembre de 1990 Lagoven introdujo un Recurso de Coli-sión ante la CSj.7 Aparte de las solicitudes relacionadas específi-camente con el gas natural, La-goven solicitó la anulación del artículo 3 de la LdH 1967, por colidir éste, supuestamente, con el contenido de la LoREICH de 1975 (ley posterior y, por su calidad de orgánica, de jerarquía legal superior). En la argumen-tación que sostenía la solicitud, los abogados de Lagoven nunca se refirieron a la última parte del artículo en cuestión, la cual trataba precisamente de la ex-clusiva jurisdicción nacional so-bre la empresa petrolera estatal. Asimismo, al reportar sobre el Recurso, la prensa nacional ha-bló mucho de gas natural, pero nunca del artículo 3 de la LdH 1967, y menos aún del hecho de que se estaba por anular el único artículo que se refería expresa-mente a tal jurisdicción exclusi-va. Apenas cinco meses después, en abril de 1991, salió la senten-cia, unánime, y el artículo en cuestión quedó anulado.8

Este resultado era de esperar-se, entre otras cosas, porque el juez Ponente de la CSj en esa ocasión fue Román j. Duque Corredor quien había trabajado con la Shell de Venezuela des-de 1974, y luego con Maraven,

filial de PDVSA y sucesora de Shell. Estando con Maraven, Duque Corredor escribió una tesis doctoral, publicada en 1978, con el título El Derecho de la Nacionalización Petrolera, en la cual (en la primera nota de pie de la primera página del primer capítulo) declaraba cate-góricamente que la Ley de Hi-drocarburos entera había sido derogada por la entrada en vigor de la LoREICH.

Dos meses después de publi-carse la sentencia, en junio de 1991, Lagoven procedió – des-de luego, por intermedio de los canales oficiales del Ministerio de Petróleo – a presentar el Pro-yecto Cristóbal Colón al Con-greso, para que éste autorizara la asociación correspondiente, tal como lo exigía la LoREICH. En el Marco de Condiciones pro-puesto –y aprobado dos años más tarde– se encontraba la siguiente cláusula: “Cualquier controversia o reclamo que pu-diera surgir en relación con el Convenio de Asociación, cuya celebración se autoriza, será re-suelto, definitiva y finalmente, por arbitraje internacional de conformidad con las reglas de la Cámara Internacional de Co-mercio de París, en la ciudad de Nueva york, Estado Unidos de América, si Las Partes no con-vienen en otro lugar. (Proyecto Cristóbal Colón, Marco de Con-diciones, Condición Vigésima, Go, 30/09/ 1993)”

En todas las asociaciones posteriores presentadas por las diferentes filiales de PDVSA, a lo largo de los años 1990, se iban a encontrar cláusulas equi-valentes.9

pdvsa escapa de la jurisdicción exclusiva nacional. Sin embargo, aún tras haber logra-do el objetivo de introducir el arbitraje internacional como mecanismo de solución de con-troversias, las partes privadas en los acuerdos de asociación en-frentaban un problema de índo-le práctico. y es que, aun supo-niendo que la Corte Internacio-nal de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) llegara a fallar a su favor en una controversia, ¿cómo iban ellos a cobrarle a las filiales de PDVSA? Estas filiales no tenían activos en el exterior, por lo que, para cobrarles, las partes privadas antes tendrían que recurrir con el laudo respectivo a las cortes venezolanas, para confirmarlo primero y ejecutarlo después. Para las partes privadas, éste no era un escenario apetecible.

Afortunadamente para los socios extranjeros, PDVSA con su política de Internacionali-zación iniciada en la década de los ochenta, había acumulado valiosos activos en el exterior y muy particularmente en los EEUU (destacándose entre ellos Citgo, una cadena de refinerías y gasolineras). Así, todo lo que

hacía falta para cerrar el círculo era que PDVSA se constituyera en fiador del cumplimiento de todas las obligaciones de la filial bajo el Convenio de Asociación respectivo. Con ello, PDVSA a su vez escaparía a la exclusiva jurisdicción nacional y quedaría sujeta al arbitraje internacional. y así se hizo.10

propIEDAD nAcIonAl DEl rEcurso nATurAldon libre de la naturaleza. El Código de Minas de 1910 era liberal, en la más auténtica acepción de este concepto en el contexto de la Revolución Fran-cesa, tal como se plasmara en el Código de Minas francés de 1791. Éste, conforme a la con-signa ‘la tierra para quien la tra-baja’ planteaba –parafraseándo-lo – ‘las minas para los mineros’, por lo cual no le atribuía valor al recurso natural.

El carácter liberal del Código de Minas de 1910 se pone de manifiesto en que sólo definía impuestos, pero no una renta de la tierra o retribución por el recurso natural. Este último era más bien considerado como un don libre de la naturaleza, y el Estado era visto como el administrador del mismo, mas no su propietario. Sin embargo, la concepción revolucionaria francesa en la cual se inspiraba el código venezolano tenía una base real bien definida: se tra-taba de minas francesas, explo-tadas por compañías mineras francesas, para el beneficio de los consumidores franceses. En cambio, cuando en 1917 Vene-zuela inició su existencia como país exportador de petróleo, las actividades petroleras involu-craban a consumidores extran-jeros, mientras que el consumo nacional era insignificante; los yacimientos los explotaban compañías extranjeras, además con una mano de obra especia-lizada enteramente extranjera. Solamente el recurso natural era venezolano.

propiedad estatal nacional: la regalía. No puede sorprender-nos entonces que Gumersindo Torres, el Ministro de Fomento, denunciara, a partir de 1917, la concepción liberal y reclamara para la Nación, además de los impuestos, una renta de la tierra, una compensación por el recur-so natural de propiedad pública: “En Venezuela percibe nada el Fisco por la explotación de los yacimientos petrolíferos... fuera del impuesto corriente… Ahora bien, son nociones distintas la del impuesto y la de percepción de una suma derivada de estipu-lación contractual por el goce de una propiedad nacional...”11

En definitiva, el gobierno venezolano desechó la referencia francesa, y volvió su atención hacia un punto mucho más cer-cano a casa: los Estados Unidos. La característica más notable de

la industria petrolera estadouni-dense era el hecho que se basaba – y se sigue basando – sobre el principio de la propiedad pri-vada de los yacimientos y, en consecuencia, sobre la figura jurídica del arrendamiento; y en tierras públicas prevalecen las mismas reglas desarrolladas por el sector privado, con la parte gubernamental (federal o esta-dal) en calidad de arrendador.

En 1920 Vicente Lecuna, dueño del Banco de Venezuela, presentó a juan Vicente Gómez un estudio según el cual en tie-rras públicas estadounidenses, la tasa de regalía promediaba 15,5%. Para Lecuna, éste debía ser el mínimo al cual tenía que aspirar el gobierno venezolano. Desde entonces, la legislación petrolera venezolana iba a seguir pautas estadounidenses. Por lo pronto, todas las nuevas conce-siones iban a regirse, finalmen-te, por la Ley de Hidrocarburos de 1922 (de nuevo, por ofrecer condiciones más ventajosas a las concesionarias que las anterio-res Leyes de Hidrocarburos, y la opción de adaptar los títulos respectivos a la misma), o leyes subsecuentes muy similares. Sin embargo, en cuanto a las tasas de regalía las leyes venezolanas se quedaron como a la mitad del camino en comparación a las tasas vigentes en EEUU. Por otra parte, las viejas concesiones seguirían rigiéndose por el Có-digo de Minas de 1910.

Venezuela llegó a otorgar, hasta 1938, más de cuatro mil concesiones en condiciones le-gales, políticas y económicas que con el correr del tiempo, y especialmente después de la muerte de juan Vicente Gómez, se hicieron cada vez más intole-rables. Finalmente, en 1938, el gobierno suspendió el otorga-miento de nuevas concesiones por considerar que se requería de una reforma radical e inte-gral. La oportunidad para ello se presentó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el pe-tróleo venezolano llegó a tener una importancia verdadera-mente extraordinaria (de hecho, en 1942 submarinos alemanes hundieron varios tanqueros car-gados con petróleo venezolano, y bombardearon las refinerías que lo procesaban en Curazao y Aruba). El gobierno del Gene-ral Isaías Medina Angarita captó que éste era el momento para lanzar la Reforma Petrolera. Las compañías primero se resistie-ron. Sin embargo, el Presiden-te estadounidense, Franklin D. Roosevelt les pidió a las compa-ñías que se sentaran a negociar con el gobierno venezolano. No podía correr el riesgo que se re-pitiera una debacle como la ocu-rrida apenas cinco años antes en México; más aún, en apoyo a la Reforma, Roosevelt envió a Caracas unos expertos en arren-damientos de tierras públicas estadounidenses.

La Reforma consistió en una nueva Ley de Hidrocar-buros que recogió las mejores prácticas en los arrendamientos petroleros en tierras públicas estadounidenses. El gobierno venezolano ‘invitó’ a todas las concesionarias existentes a ‘mi-grar’ hacia la nueva Ley para sanear así sus títulos – ‘borrón y cuenta nueva’, como se decía en la época – de todos los vicios del pasado. Además, los nuevos títulos iban a tener una dura-ción por otros cuarenta años lo que, en promedio, equivalía a una extensión de veinte años en comparación con los viejos títu-los de legalidad cuestionable.

La nueva Ley, promulgada en marzo de 1943, estableció una tasa de regalía de un sexto como tasa usual y como umbral. Sin embargo, en subastas posterio-res, la regalía se utilizó también como parámetro de licitación, y hubo concesiones donde se consiguieron tasas de regalía de hasta un tercio.

La regalía, indudablemente, es la renta minera por excelencia. Su existencia en países exporta-dores de minerales de propiedad pública, es emblemática de la propiedad nacional de los mis-mos. Así, la tasa definida como umbral –un sexto, por ejem-plo– viene a desempeñar, para el dueño del recurso natural, el mismo papel que el umbral de la tasa esperada de ganancia para el inversionista. Este último, si la expectativa de la tasa interna de retorno de un proyecto de inversión es menor a, por ejem-plo, 20%, no sigue adelante; del mismo modo, el Estado venezo-lano, dueño del recurso natural, se negaría a entregar su tierra si no se le iba a pagar cuando me-nos una regalía de un sexto. En otras palabras, el negocio del pe-tróleo, estrictamente hablando, no es uno solo, sino dos; para el inversionista, el negocio de la explotación; y para el dueño del recurso natural, el negocio del acceso. y es solamente si el negocio cumple con los criterios mínimos establecidos por las dos partes –capital y tierra– que el mismo puede seguir adelante.

propiedad estatal nacional y la empresa estatal. La CVP estaba sometida al mismo régi-men fiscal que las concesiona-rias extranjeras, incluyendo la regalía de un sexto (aunque la tierra no se le concedía, sino que se le asignaba por tiempo ilimi-tado). Asimismo, con la reforma de la LdH 1967, se confirmó que estas condiciones mínimas establecidas para las concesiones también constituirían un míni-mo para cualquier nuevo con-trato o convenio que celebrara la empresa estatal: “[A la empre-sa estatal le] estará permitido… celebrar convenios y promover empresas mixtas y formar parte de ellas, siempre que los térmi-nos y condiciones que se estipu-

Le Monde diplomatique “el Dipló” Suplemento Caracas • Julio de 2012 3

len en cada contrato sean más favorables para la Nación que los previstos para las concesio-nes en la presente Ley”.12

Es decir, los Contratos de Servicios estaban concebidos como un segundo piso en la estructura fiscal venezolana, mientras que las concesiones eran el primer piso.

pdvsa reniega de la propiedad estatal nacional. Con la LoREICH, las tasas de regalía mayores a un sexto que fueron acordadas como ventajas espe-ciales en los procesos de licita-ción posteriores a la Reforma Petrolera de 1943, se nivelaron hacia abajo, a un sexto. Esta tasa se llegó a cuestionar, a su vez, cuando Maraven presentó en 1993 los dos primeros Pro-yectos de Asociación para la Producción y el Mejoramien-to de Crudo Extrapesado13 de la Faja Petrolífera del orinoco (para simplificar: Asociaciones de Mejoramiento). Arguyó que la rentabilidad de los proyectos era demasiado baja, con una tasa de regalía de un sexto. La Comisión de Energía y Minas incorporó este punto de vista en su Informe dirigido al Congre-so con el comentario siguiente: “…las Asociaciones tramitarán a través de los canales institu-cionales respectivos, posibles in-centivos para los primeros años en el segmento de la regalía”.14

Sin embargo, antes de con-cretarse algo en cuanto a estos Proyectos de Mejoramiento, en 1995 el Congreso autorizó una ronda de licitación de diez áreas nuevas para formar asociaciones para la ‘Exploración a Riesgo de Nuevas Áreas y la Producción de Hidrocarburos bajo el Esque-ma de Ganancias Compartidas’ (para simplificar: Asociaciones de Ganancias Compartidas). En este caso, al contrario, las expec-tativas de las tasas internas de retorno eran tales que PDVSA escogió como principal paráme-tro de licitación, una sobretasa del impuesto sobre la renta con el nombre de Participación del Estado en las Ganancias (PEG). No obstante, PDVSA acordó con el Ministerio de Petróleo un Convenio de Regalía como parte de las bases de licitación, el cual hizo depender la tasa de regalía, a lo largo de todo el pe-ríodo de vigencia de estas aso-ciaciones, de la tasa interna de retorno esperada. Si la expectati-va de los socios iba a ser menor al 12%, la tasa aplicable sería 1%; si la expectativa iba a ser mayor al 20%, la tasa aplicable sería un sexto; y entre estos dos extremos la tasa aplicable se cal-cularía por interpolación. Así, la regalía se transformó más bien en un impuesto a la ganancia excesiva. Además, en este Con-venio de Regalía se afirmó que “en conformidad con la ley, en ningún caso la tasa de impuesto de explotación (regalía) excede-

rá el 16 2/3%”.15 Así, la tasa de un sexto ya no se consideraba un mínimo, sino un máximo.

En 1997, Corpoven y La-goven presentaron al Congreso otros dos Proyectos de Mejora-miento. Los cuatro proyectos iban a beneficiarse finalmente del Convenio de Regalía acor-dado por PDVSA con el Mi-nisterio, en mayo de 1998. Éste estableció una tasa de regalía del uno por ciento (1%), vigente a partir del momento en que el mejorador del proyecto entrara en función y valedera mientras el ingreso bruto no superara la inversión total por un factor de tres, pero en todo caso por un período máximo de nueve años. Además, PDVSA aprovechó la oportunidad, una vez más, para reiterar su punto de vista que el porcentaje de 16 2/3% era “el máximo permitido por la Ley de Hidrocarburos”.16

La regalía de un sexto había dejado de ser la tasa usual que definiera un umbral para el due-ño del recurso natural, y se había transformado en una especie de impuesto a la ganancia extraor-dinaria. ya no habría dos nego-cios en la producción petrolera; bastaba con que las expectativas del capital alcanzaran los niveles mínimos a los cuales aspiraba, para que se llevara a cabo un proyecto de exploración y ex-plotación, suponiéndose una regalía del uno por ciento. Al dueño del recurso natural sólo le tocaría entonces una regalía mayor del uno por ciento (1%), y hasta un sexto como máximo, una vez que se hubiera compro-bado la existencia de ganancias extraordinarias.

A la luz de lo anterior, es obvio que la regalía estaba des-tinada a desaparecer, y el ex-magistrado Román j. Duque Corredor fue bien explícito al respecto. Él participaba muy activamente en las discusiones acerca del petróleo en la nueva Constitución que se iba a some-ter al voto popular en diciembre de 1999. Para Duque Corredor se trataba de aclarar que “la pro-piedad de los yacimientos debe ser de la República y no del Estado”, y entonces, por no ser el Estado el propietario sino su simple administrador, la conse-cuencia lógica tenía que ser “la eliminación de la regalía”.17 El recurso natural ya no se consi-deraría como una propiedad na-cional, sino global.

Así, PDVSA volvió a la refe-rencia liberal francesa del Códi-go de Minas de 1910, pero ahora ésta se presentó como una nueva referencia. ya no se trataba de la concepción nacional-revolucio-naria de finales del siglo XVIII, sino de una concepción neo-colonial proveniente de Gran Bretaña. Efectivamente, más o menos simultáneamente con la ‘Revolución de la oPEP’, sur-gió en la parte británica del Mar del Norte una nueva provincia

petrolera. Esta vieja potencia colonial estaba decidida a cons-truir una nueva referencia, en contra de la oPEP y de los paí-ses exportadores en general, que negaría al recurso natural algún valor; le tomó su tiempo, pues la referencia estadounidense esta-ba profundamente arraigada en el mundo entero. Pero en 1993 Gran Bretaña eliminó la regalía para todas las nuevas licencias –el término legal en Gran Bre-taña– y en 1998 la eliminó por completo. La participación del Estado en las ganancias extraor-dinarias se redujo a una (modes-ta) sobretasa del impuesto sobre la renta.18 Éste era el modelo que se buscaba entonces, y se sigue buscando ahora, imponer a todos los países productores del mundo, exportadores o no; y éste es el modelo adoptado y promovido tanto por la Agencia Internacional de Energía (AIE) como por el Tratado de la Carta de Energía.

sobErAníA ImposITIvAcomprometiendo a la soberanía impositiva. El Código de Minas de 1910 no dejaba duda alguna acerca de la soberanía jurisdiccional de Venezuela. Pero dado que consideraba al recurso natural un don libre de la naturaleza para quien quisie-ra explotarlo, este Código sólo establecía impuestos, y conside-raba al Estado administrador de las minas mas no su propietario. Lo que es más, en este Código, el Estado comprometió su sobe-ranía impositiva para toda la du-ración de las concesiones, de 30 a 50 años: “Todo título de con-cesión minera reviste el carácter de contrato celebrado entre el Gobierno Nacional y el conce-sionario, respecto a los derechos y obligaciones establecidos por la presente Ley, inclusive los im-puestos…”19

En particular, se eximió a las concesionarias de los aranceles de importación para toda la du-ración de sus concesiones, o se les congelaron las tarifas, cosa que a lo largo de las próximas décadas, con la modernización del país, se hizo cada vez más intolerable. Los aranceles de importación, más allá de ser simplemente impuestos, se iban a convertir en instrumentos de política económica para prote-ger la producción nacional exis-tente o para fomentar nuevos rubros de producción. Sin em-bargo, los intentos de imponer nuevos aranceles o de aumentar las tarifas existentes, y aplicarlos también a las concesionarias, fracasaron una y otra vez en la Corte Federal y de Casación. Ésta fue una de las causas prin-cipales que llevaron al gobierno, en 1938, a suspender el otorga-miento de nuevas concesiones.

Además, el gobierno ya esta-ba consciente de que las com-pañías petroleras, en sus países

de origen, sí estaban sujetas a la soberanía impositiva y, más aún, pagaban impuestos sobre la renta por las ganancias reali-zadas en Venezuela: ésta era una situación irritante.

reforma petrolera de 1943 y soberanía impositiva. Con la Reforma Petrolera de 1943, la relación de la industria petro-lera con el Estado venezolano en general, también seguiría las pautas estadounidenses: una relación económica especial en-tre el Estado venezolano como dueño del recurso natural y las concesionarias –una relación de negocio– la cual no afectaría la relación entre éstas y el Estado soberano, especialmente en ma-teria de impuestos generales. Así se aclaró tajantemente en la nueva Ley de Hidrocarburos, la cual si bien reconoció un carác-ter contractual a los impuestos petroleros definidos dentro de la misma, también aclaró que: “…los concesionarios pagarán todos los impuestos generales, cualquiera que sea su índole, y también pagarán por los servi-cios que les sean prestados las tasas, contribuciones y retribu-ciones legales…”20

Además, de forma sincroni-zada con la Reforma Petrolera, en 1943, también entró en vi-gencia la primera Ley de Im-puesto sobre la Renta. Sus tasas, y en particular las tasas aplica-bles a la industria petrolera, se determinarían soberanamente por el poder legislativo. Acla-remos que, desde luego, en la misma medida en que las com-pañías pagaran impuesto sobre la renta sobre sus ganancias en Venezuela al gobierno venezo-lano, dejaban de pagarlo en sus países de origen con base en la legislación correspondiente so-bre doble-tributación.

el petróleo como fuente rentística internacional y la soberanía impositiva. En 1938, el Ministro de Fomento Manuel R. Egaña resumió la política petrolera venezolana, en cuanto al petróleo como fuente rentís-tica internacional, de manera inequívoca: “… la acción del poder público debe estar dirigi-da hacia la realización del dere-cho que el Estado tiene a la más alta participación posible en la riqueza de su subsuelo y a apro-vechar los beneficios económi-cos obtenidos de la misma para aumentar cualitativa y cuanti-tativamente nuestra población, y para fomentar y fortalecer las otras actividades productoras en nuestro país”.21

Este punto de vista se impu-so con la Reforma Petrolera de 1943. Así, el impuesto sobre la renta iba a servir como instru-mento para ajustar la participa-ción del Estado en los benefi-cios, de acuerdo con los cambios de las circunstancias prevale-cientes en los mercados interna-

cionales; de hecho, se convirtió en el instrumento principalísi-mo de tales ajustes. En 1943, la Ley de Impuesto sobre la Renta estipuló, para la actividad petro-lera, una tasa de 12%; en 1975, último año del período conce-sionario, esta tasa llegó a 72%, y se aplicaba, desde luego, a todas las concesiones. En 1976, con la Nacionalización la tasa aplicable se redujo al 67,7%.

Venezuela creó además, en 1967, un impuesto de exportación dentro la Ley de Impuesto sobre la Renta, basado en lo que se bautizó con el nombre de valor fiscal de exportación. En diciem-bre de 1971, en medio de una nueva coyuntura caracterizada por fuertes variaciones en los precios, el Congreso Nacional delegó en el Ejecutivo, es decir, en el Ministerio de Petróleo, el derecho de fijar este valor fiscal de exportación de forma unila-teral. Con ello, a las compañías petroleras, definitivamente, ya no les quedaría más que una ga-nancia razonable.

pdvsa impone límites a la soberanía impositiva. Lagoven y sus socios acordaron, para el Proyecto Cristóbal Colon, como ya se ha dicho, que la pri-mera tenía que sustraerse de la exclusiva jurisdicción nacional y además aceptar el arbitraje internacional. Pero además, también acordaron que este Proyecto debería tratarse, desde un punto de vista fiscal, como un proyecto no petrolero. Más precisamente, Lagoven y sus so-cios pidieron, ya en 1991, que el Proyecto fuera ubicado, me-diante reforma legal, en la sec-ción no petrolera de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Pero si bien el Congreso aceptó rebajar la tasa de impuesto sobre la ren-ta al nivel no petrolero, no acep-tó su reubicación en la sección no petrolera. Debido a ello, el Proyecto Cristóbal Colón segui-ría sujeto, de todas maneras, al valor fiscal de exportación. Sin embargo, en 1993, dos años más tarde, el Congreso finalmente sí lo aceptó. Así, por una parte, se le aplicaría la tasa no petrolera del impuesto sobre la renta, de 34% (y no la tasa petrolera, de 67,7%); y, por la otra, ya no se le aplicaría el valor fiscal de ex-portación.

De igual manera, también se reubicaron los Proyectos de Mejoramiento, además de los Proyectos de orimulsión (de producción de crudo extrape-sado y su procesamiento corres-pondiente). Para fines de la Ley de Impuesto sobre la Renta, to-dos estos proyectos se conside-rarían proyectos no petroleros. Solamente los crudos conven-cionales, y toda la producción propia de PDVSA, seguirían siendo sujetos de la tasa petrole-ra de impuesto sobre la renta de 67,7%. Sin embargo, tampoco

seguirían sujetos al valor fiscal de exportación ya que mediante una ley especial aprobada este mismo año, se reduciría progre-sivamente a cero para 1996.22

En vista de lo anterior, se refuerza la conclusión que, por una u otra vía, la regalía tam-bién estaba destinada a des-aparecer. De manera que todos estos proyectos acabarían por quedar sujetos a un régimen fis-cal muy similar, si no idéntico, al que se aplicaría a cualquier negocio. Para los inversionistas y los consumidores, ésta era una buena noticia. ¿Pero cómo se les garantizaría que el soberano Congreso no volvería a legislar en esta materia, pero en sentido contrario? Esta pregunta era es-pecialmente pertinente porque, en el Marco de Condiciones de los Proyectos, se precisó que la soberanía impositiva de la Re-pública no estaba en tela de jui-cio: “La Empresa estará some-tida a la Legislación Tributaria venezolana, y en especial a la Ley de Impuesto sobre la Ren-ta, a los tributos previstos en la Ley de Hidrocarburos, así como a todo el ordenamiento jurídico venezolano”.23

Como contrapartida de esta cláusula, se incluyó la siguiente previsión: “En el Convenio de Asociación a ser suscrito serán incluidas previsiones que per-mitan a Lagoven compensar, en términos equitativos, a los accionistas extranjeros por las consecuencias patrimoniales significativas y adversas deriva-das directamente de actuaciones o de la adopción de decisiones de autoridades administrativas nacionales, estatales o munici-pales o de cambios en la legis-lación que, por su contenido y propósito, determinasen un in-justo trato discriminatorio a la Empresa o a dichos accionistas, siempre entendidos en su condi-ción de tales y como partes en el Convenio de Asociación”.24

En otras palabras, Lagoven, filial de PDVSA, iba a dar garan-tías en contra de ciertas decisiones soberanas del Estado venezolano en materia fiscal, pagando una indemnización a las partes pri-vadas si fuera preciso. Dicho de otra manera, a los inversionistas se les iba a devolver el dinero que éstos hubieran pagado en ‘exce-so’ al Estado, desde luego de acuerdo al criterio acordado en el Convenio de Asociación. Sin embargo, nuevamente se aclaró que: “El Convenio de Asocia-ción a ser celebrado, la sociedad mercantil que se creará y las actividades de diversa naturale-za que de tales actos derivarán, en especial las mercantiles, son operaciones y negocios que sólo competen y obligan a Lagoven, o a Petróleos de Venezuela… y en ningún caso comprometen la responsabilidad de la República de Venezuela”.25

Con ello, la soberanía im-

Le Monde diplomatique “el Dipló” 4

positiva no quedaba en tela de juicio, si bien Lagoven y, por ende, PDVSA –la empresa es-tatal– darían ciertas garantías en contra de su ejercicio. Esta es-tructura, desde luego, habría de reproducirse subsecuentemente en todas las asociaciones. Con ello, PDVSA se alineó, defini-tivamente, con las compañías extranjeras en contra del Estado venezolano, entregándose en ca-lidad de rehén, pero también de cómplice.

conTrol DEl EsTADoLa LoREICH se refería al

control del Estado, por primera vez, en su artículo 2, relativo al comercio exterior de los hidro-carburos el cual, de acuerdo con el Proyecto de Ley presentado por el Ejecutivo, iba a estar “bajo la gestión y el control del Esta-do”. Sin embargo, habida cuen-ta de las asociaciones previstas en el artículo 5 de la LoREICH y con la preocupación de que éstas pudieran afectar el mono-polio del Estado en la materia, el Congreso decidió incorporar una pequeña modificación, de manera que finalmente se dis-puso que el comercio exterior de los hidrocarburos estaría “bajo la gestión y el control exclusivos del Estado”.26 Los esfuerzos del Congreso en este sentido fue-ron, de todas maneras, en vano. En todas las asociaciones, sin discusión alguna, los Marcos de Condiciones establecieron que los socios mismos habrían de comercializar ‘su’ parte de la producción.

En segundo lugar, la Lo-REICH se refirió, en su artículo 5, a la participación de las em-presas estatales en las asociacio-nes, la cual habría de ser tal “que garantice el control por parte del Estado”. Previamente, en la Exposición de Motivos, se había aclarado que “de acuerdo con su participación mayoritaria, el Estado conserve en todo caso, el control de las decisiones que se adopten.”27 Pero aquella senten-cia de la CSj respecto al Proyec-to Cristóbal Colón, ni siquiera mencionó esta Exposición de Motivos; en cambio, se esmeró en demostrar que “lo determi-nante es el control del convenio, que es una noción más jurídica que económica o patrimonial”, concepto que no requeriría una participación mayoritaria.28 La Comisión Bicameral Especial para el Estudio del Proyecto ‘Cris-tóbal Colón’ no quedó muy con-vencida: “No hay duda alguna que para el momento en que se sancionó la Ley de Naciona-lización, hace apenas diecisiete años, se entendía que la realiza-ción de tal concepto se lograba teniendo la mayoría de las ac-ciones en la asociación”.29

No obstante, la Comisión aceptó el razonamiento de la CSj. Es decir, consintió que La-goven tuviera una participación minoritaria en la asociación.

Pero esto no era todo; en el Mar-co de Condiciones aprobado se precisaba que: “La composición accionaria inicial podrá ser mo-dificada, si Las Partes convi-nieren en ello … Sin embargo, el porcentaje de Lagoven en el capital social no será en ningún caso mayor al cuarenta y nueve por ciento (49%)…”30

Condiciones análogas se en-contraron también en las auto-rizaciones de los dos proyectos de asociación presentados por Maraven este mismo año: las filiales, definitivamente, habrían de tener una participación mi-noritaria. En las asociaciones de crudos convencionales, aproba-das en 1995, la participación máxima se limitó a 35%. Pero en las asociaciones posteriores, la limitación a una participación minoritaria ya ni siquiera apare-cía en el Marco de Condiciones correspondiente, sino que se ga-rantizaba por medio de ciertas cláusulas contractuales.

Lo decisivo en esta cues-tión giraba entonces en torno a la existencia de un ‘Comité de Control’. En el Marco de Condiciones se establecía una diferencia entre decisiones fun-damentales de interés nacional, que requerirían del voto afir-mativo del socio estatal, por un lado, y todas las demás que no lo requerirían, por el otro. Con este arreglo, lo que se conce-dió a la empresa estatal no fue un control positivo (el poder de imponer una decisión), sino solamente un control negativo (un derecho de veto). Por cier-to, en estos convenios figuraba como socio estatal la CVP, filial que fue reactivada precisamente para este propósito. Pues bien, el Comité de Control no iba a estar sujeto al arbitraje inter-nacional; pero antes de emitir un juicio positivo al respecto, vale la pena ver cómo se de-finió en estos Convenios de Asociación de ‘Ganancias Com-partidas’, el ‘interés nacional’: “Los miembros del Comité de Control nombrados por CVP votarán… tomando en cuenta si la propuesta en cuestión es consistente o no con el interés nacional del Estado venezolano en la exploración, desarrollo y explotación de sus reservas de hidrocarburos, comprendido el interés nacional para el Estado venezolano de atraer y mantener proyectos de inversión privada de importancia para la econo-mía nacional”.31

Más todavía: “En caso de que los representantes de CVP voten en contra de una propuesta que sea votada favorablemente por los representantes de los Inver-sionistas, expresarán por escrito la razón por la cual votaron con-tra la propuesta, identificando la manera en la cual tal propuesta es inconsistente con el interés nacional del Estado venezolano. En tal sentido, los Inversionistas tendrán el derecho a ejercer cua-

lesquiera acciones a que hubiere lugar por ante las autoridades venezolanas competentes”.32 Los Comités de Control, definitiva-mente, se diseñaron para con-trolar al Estado.

duración determinada. Ade-más del control por parte del Estado, el artículo 5 de la Lo-REICH estableció también que las asociaciones iban a tener una ‘duración determinada’. Ahora bien, el artículo 3 de la LdH 1967 limitaba la duración máxima de los convenios a 30 años; en contraste, las asociacio-nes basadas en el artículo 5 de la LoREICH iban a durar 35 años como mínimo, además de contar con opciones de exten-der su duración. Los convenios de asociación ni siquiera tenían una duración determinada, sino condicional, ya que la dura-ción siempre se hizo depender de algún evento en el futuro como, por ejemplo, el primer cargamento comercial de cru-do mejorado, una reducción de la producción impuesta por el Estado como resultado de compromisos internacionales de la República de Venezuela, etc. Finalmente, en el Convenio de Asociación Cerro Negro, el úl-timo en autorizarse, se encon-traba la siguiente cláusula: “…en caso de un cambio en la ley venezolana que permita que este Convenio tenga un plazo indefi-nido, el plazo del Convenio será automáticamente extendido hasta el agotamiento del Área Designada”.33

Con este cambio desapare-cería la figura de la reversión, la cual siempre representaría una oportunidad para el dueño del recurso natural de mejorar las condiciones de su explotación.

todas las circunstancias pertinentes. El artículo 5 de la Lo-REICH establecía que: “Para la celebración de tales convenios se requerirá la previa autorización de las Cámaras en sesión con-junta, dentro de las condiciones que fijen, una vez que hayan sido debidamente informadas por el Ejecutivo Nacional de todas las circunstancias perti-nentes”.34

Sin embargo, la realidad de la Apertura Petrolera era otra. Veamos dos ejemplos: las áreas, de un lado, y los volúmenes de producción autorizados en los proyectos de producción y me-joramiento de crudo extrapesa-do, del otro.

Áreas. De acuerdo con el ar-tículo 3 de la LdH 1967, cual-quier convenio de la empresa estatal con terceros, tendría que incluir entre las bases de contra-tación, las cuales requerían de la autorización del Congreso, la información precisa sobre la extensión, forma y ubicación geográfica de las mismas, infor-mación que a su vez tenía que publicarse en la Gaceta oficial

(Go). En cambio, en los Infor-mes y Marcos de Condiciones de los cuatro proyectos de pro-ducción y mejoramiento de cru-do extrapesado, sólo se encon-traban referencias vagas, y cada vez más imprecisas, sobre el área que se dedicaría al Proyecto dentro del área determinada a favor de la filial. En 1993, en los primeros dos proyectos todavía se informó que las áreas serían de 250 km2, aproximadamente, y se preveía la producción en ca-liente, con inyección alterna de vapor, lo cual nunca se cumplió. En cambio, Maraven les asignó áreas mayores –hasta el doble– de manera que no necesitarían métodos de explotación secun-darios para producir los volú-menes contemplados. Luego, en las asociaciones posteriores en la FPo, ya no se preveía métodos de recuperación secundarios y las áreas iban a ser lo suficiente-mente grandes para no requerir-los. En consecuencia, las com-pañías se limitarían a producir el petróleo más fácil de extraer, con un grado de recuperación mínimo –que no llegaría ni al 10%– ya que la opción más ba-rata sería incorporar áreas adi-cionales.

En el Proyecto Cerro Negro, último en autorizarse, el Infor-me correspondiente se limitó a referirse al área en los términos siguientes: “ÁREA DE PRo-DUCCIÓN. Esta área se com-pone de pozos, estaciones de flujos y estación principal”.35

Luego, al presentar Lagoven el Convenio de Asociación al Congreso Nacional para que confirmara su consistencia con el Marco de Condiciones apro-bado, se refirió al área en las ‘Definiciones’: “’Área Designa-da’ significará el área geográfica en el área de Cerro Negro de la Faja del orinoco, porción sur-central del Estado Anzoátegui, República de Venezuela, especi-ficada en el Anexo A y sometida a los términos del Convenio de Reserva y Dedicación de fecha igual a la de este Convenio”.36

En el Anexo A se encontraba un mapa identificando un área de 295 km2, dentro del área de-terminada a favor de Lagoven, entre 1982 y 1993 (es decir, el área completa Cerro Negro, hoy junín, con la excepción del área que ya se había entregado a BIToR para la producción de orimulsión). Pero lo que no se encontraba entre los anexos entregados al Congreso, era ese Convenio de Reserva y Dedi-cación. Éste precisaba que los socios tendrían el derecho de ampliar el área, si fuera preci-so, sin ninguna limitación – en principio – como no fuera la extensión del área determina-da a favor de Lagoven, es decir, 2.512 km2. Sobra decir que, en caso de diferencias al respecto, se recurriría al arbitraje inter-nacional. Como quiera que sea, ya en el área inicial de 295 km2

(una de las mejores de la FPo) se encontraban reservas in situ de 28,7 MMMB, de las cuales se iban a producir, de acuerdo con la autorización del Congre-so, apenas 1,5 MMMB, o sea, el 5,33%.

Es digno de notar que, a pe-sar del descontrol generalizado del proceso de Apertura Petro-lera, el Ministerio de Petróleo todavía publicaba en Go las áreas que correspondían a cada una de las asociaciones; sin em-bargo, ya no lo hizo para el caso de la Asociación Cerro Negro, la última aprobada en los años 1990.

Volúmenes de producción. Las cuatro asociaciones de la FPo se autorizaron como pro-yectos industriales de determi-nado tamaño, con los mejora-dores diseñados para procesar, ‘aproximadamente’, 114 MBD (Sincor), 120 MBD (Petrozua-ta y Cerro Negro) y 197 MBD (Hamaca) de crudo extrapesado. Subsecuentemente los asociados se pusieron de acuerdo para am-pliar los proyectos, y pretendie-ron hacerlo silenciosamente, sin recurrir de nuevo al Congreso Nacional. Así, en 2005 Sincor produjo y mejoró 191 MBD, sin autorización alguna de la Asamblea Nacional. Sincor, en realidad, simplemente se ade-lantó a los demás proyectos, los cuales ya estaban preparándose para seguir el mismo camino. En el Convenio de Asociación Cerro Negro, por ejemplo, se encontraba la siguiente cláusu-la: “…una o más de las Partes podrá, sin requerirse decisión unánime… aportar fondos adi-cionales para el Proyecto con el propósito de incrementar la capacidad del Mejorador o de aumentar la producción de Pe-tróleo Extrapesado…”37

Desde luego, la producción adicional habría de distribuir-se proporcionalmente entre las partes, conforme a sus respecti-vas aportaciones de fondos.

lA rE-prIvATIzAcIón DE lA AcTIvIDAD proDucTIvA

convenios de asociación. La privatización de las activi-dades productivas se planteó, definitivamente, con las Aso-ciaciones de Ganancias Com-partidas. Su atractivo consistía en que las partes privadas iban a correr el riesgo de la exploración mientras que, en caso de éxito, la CVP iba a tener la opción mas no la obligación, de partici-par, a precio de costo, en la fase de producción. Sin embargo, en la Comisión Bicameral de Energía y Minas surgieron ob-jeciones por el hecho de que se llevarían a cabo las actividades exploratorias (actividades reser-vadas por la LoREICH), sin ninguna participación de entes estatales. Más aún, la situación podría prolongarse luego en la fase de producción y por toda la duración de la asociación ya que

la CVP, en principio, tendría la opción de no participar en la asociación.

En respuesta a dichas in-quietudes se estableció, prime-ro, que estas Asociaciones iban a crear, desde el principio, una Empresa Mixta como una uni-dad distinta, aunque financiada por los asociados, encargada de las operaciones: “La Empresa Mixta tendrá por finalidad di-rigir, coordinar y supervisar las actividades de exploración, pro-ducción, transporte y comercia-lización objeto del Convenio… La Empresa Mixta quedará igualmente facultada para lle-var a cabo por sí misma, o hacer realizar por terceros, las opera-ciones requeridas para cumplir el objeto del Convenio, si así lo considerase conveniente”.38

La CVP iba a participar en esta Empresa Mixta con un 35%; pero el porcentaje de los costos cargados a la CVP, se de-terminaría a nivel de la asocia-ción. Así, por lo menos durante la fase de exploración, seguiría sin pagar ni un centavo: la ex-ploración era al riesgo exclusivo de las partes privadas.

Sin embargo, esa Empresa Mixta tampoco estaba obligada a operar, pues se le concedió el derecho de contratar, para este propósito, a terceros. y así se hizo. En las únicas dos Asocia-ciones de ‘Ganancias Compar-tidas’ que fueron exitosas, La Ceiba y Corocoro, ExxonMobil y Conoco Phillips, respectiva-mente, iban a operar solas sin participación alguna de la CVP ni de los demás socios privados. Luego, en la fase de produc-ción, se hizo obligatoria la par-ticipación de CVP en la asocia-ción:”…la filial adquirirá una participación que, dependiendo del atractivo comercial del des-cubrimiento, variará entre 35% y 1 %, con el fin de preservar un manejo óptimo de su cartera de proyectos”.39

De manera que el Congreso sentó aquí el precedente que una participación de 1% más un Comité de Control con las características ya reseñadas arri-ba, era suficiente para que una asociación cumpla con el man-dato del artículo 5 de la Lo-REICH, de “una participación tal que garantice el control por parte del Estado”.

Luego, condiciones análogas se iban a encontrar en las aso-ciaciones autorizadas en 1997, los Proyectos Hamaca y Cerro Negro; y, en efecto, en cuanto a la Asociación Cerro Negro, Exxon Mobil operaría sola.

convenios operativos. La LoREICH en su artículo 5 se refería también a la necesidad de que la industria nacionali-zada pudiera: “…celebrar los convenios operativos necesarios para la mejor realización de sus funciones sin que en ningún caso estas gestiones afecten la

5

esencia misma de las actividades atribuidas”.40

y la Exposición de Motivos se refería a la figura de convenio operativo como “simple contra-to de servicio”.41

Ahora bien, con la Apertura Petrolera, PDVSA y sus filiales se lanzaron, en un proceso pa-ralelo a la promoción de conve-nios de asociación, a la promo-ción de convenios operativos. Éstos tenían una ventaja muy importante: no necesitaban de la autorización del Congreso. Sin embargo, también tenían una desventaja muy importan-te: los estrechos límites del con-cepto de ‘convenio operativo’. Empero, la CSj, en su sentencia citada, ya los había ensanchado convenientemente. En efecto, de acuerdo con la misma aque-llos Contratos de Servicios que habían sido el objeto principa-lísimo del artículo 3 de la LdH 1967 –concebidos, recordemos, como un segundo piso, con las concesiones como primer piso– debían calificarse ahora, de acuerdo con el artículo 5 de la LoREICH, como convenios operativos. En consecuencia, si bien de acuerdo con el artículo 3 de la LdH 1967 se requería que “sus bases de contratación fueran aprobadas previamente por las Cámaras en sesión con-junta”, ahora, gracias al artículo 5 de la LoREICH tales “con-venios operativos” ya “no están sujetos a esta aprobación”.42

Unas semanas después de la sentencia de la CSj, PDVSA presentó su primer Modelo de Convenio operativo a la Co-misión Permanente de Energía y Minas, acompañado por opi-niones expertas de distinguidos abogados quienes, al unísono, sostuvieron que el modelo pre-sentado cumplía cabalmente con el concepto de Convenio operativo del artículo 5 de la LoREICH. No había de qué sorprenderse, ya que todos ellos fueron contratadas por PDVSA.

Los argumentos esenciales fueron tres. Primero, no se tra-taba de Convenios de Asocia-ción, pues las contratistas ope-rarían solas y a su propio riesgo. Segundo, ciertamente produci-rían petróleo, pero en nombre de la filial de PDVSA, y ésta en ningún momento dejaría de ser propietaria del petróleo pro-ducido, además de que la filial supervisaría y aprobaría los pla-nes anuales de las contratistas. Tercero y último, a las contra-tistas no se les pagaría conforme al valor de mercado del petróleo producido, sino conforme a los costos incurridos y los servicios prestados: si bien el total estaría limitado por, y se movería con, el precio de mercado del petró-leo producido.43

Los Convenios operativos se otorgaron en tres rondas de licitación –1992, 1993 y 1996– además de una adjudicación directa en 1995. En la Primera

Ronda se subastaron campos marginales abandonados, defini-dos en tres dimensiones: no ha-bría exploración de nuevos es-tratos. En la Segunda Ronda se entregaron campos marginales, inactivos mas no abandonados, definidos en dos dimensiones –por la superficie– de manera que las contratistas tenían permitido explorar nuevos estratos. En la Adjudicación Directa, se trataba del campo Boscán, el cual en el momento de entregarse produ-cía 80 MBD. Finalmente, en la Tercera Ronda se entregaron campos marginales activos los cuales producían, en el momen-to de entregarse, alrededor de 70 MBD. Más, se entregaron con nuevas áreas adyacentes para la exploración y subsiguiente explotación. La duración de los convenios operativos era de veinte años, prorrogables indefi-nidamente.44

Los primeros barriles de los convenios operativos se produ-jeron en 1993; en 1995, se so-brepasó la cifra de 100 MBD; en 1999, se llegó a 400 MBD. En cambio, las Asociaciones de Ganancias Compartidas to-davía se encontraban entonces en su fase de exploración, y las asociaciones de la FPo apenas empezaban a producir sus pri-meros barriles. y en 2005, úl-timo año de su existencia, los convenios operativos producían 500 MBD. Así, la re-privatiza-ción de la actividad productiva había hecho avances muy signi-ficativos, y ello sobre la base del concepto de ‘convenios opera-tivos’ el cual, de acuerdo con la LoREICH, no permitiría que se afectara la esencia de las ac-tividades reservadas. Para esta misma fecha la producción pri-vatizada de las asociaciones – sin participación alguna de PDVSA en las operaciones – todavía no pasaba de los 120 MBD produ-cidos por la Asociación Cerro Negro.

leyes orgánicas de Hidrocarburos. En 1999, con la nueva Ley orgánica de Hidrocarburos Gaseosos (LoHG) se estable-ció formalmente la posibilidad de privatizar las actividades co-rrespondientes: “Las actividades de exploración… en busca de yacimientos de hidrocarburos gaseosos no asociados y la ex-plotación de tales yacimientos; así como la recolección, almace-namiento y utilización tanto del gas natural no asociado… como del gas que se produce asociado con el petróleo u otros fósiles; el procesamiento, industrializa-ción, transporte, distribución, comercio interior y exterior de dichos gases… pueden ser ejer-cidas por el Estado directamente o mediante entes de su propie-dad o por personas privadas na-cionales o extranjeras, con o sin la participación del Estado…”45

En las dos rondas de licita-ción que siguieron, en 2001 y

2005, todos los participantes eran empresas privadas, sin par-ticipación alguna del Estado o de cualquier ente estatal.

Luego, en 2001 se promulgó la Ley orgánica de Hidrocarbu-ros (LoH). En ella se contempla-ban asimismo todas las activida-des “de exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte, almacenamiento, co-mercialización”, pero en relación con los hidrocarburos líquidos.46 Pero sólo la exploración y explo-tación de los yacimientos (las ‘ac-tividades primarias’), además de la comercialización del petróleo crudo, se reservaron al Estado; pero se abrieron a la inversión privada, sin más limitaciones, las actividades de refinación, trans-porte y comercialización de los productos.

lA rEpúblIcA compromETE su sobErAníA jurIsDIccIonAlconvenios operativos. En los primeros convenios operativos de la Primera Ronda se estable-ció que cualquier disputa o con-troversia se resolvería mediante arbitraje en Caracas, de acuerdo con reglas establecidas por las le-yes venezolanas. En los contra-tos posteriores, y luego en todos los convenios operativos de la Segunda Ronda y el de Adjudi-cación Directa, se estableció que el arbitraje seguiría teniendo lu-gar en Caracas, pero de acuerdo con las reglas de la Cámara de Comercio Internacional. En la Tercera Ronda se mantuvieron las reglas de la CCI, pero el lugar del arbitraje se cambió a Nueva york.

Ahora bien, los convenios operativos no contenían cláu-sulas de garantías limitadas y de compensación, en contra de ciertas medidas soberanas del Estado, como sí lo tenían previsto las tres asociaciones autorizadas por el Congreso en 1993. Difícilmente se hubie-ran podido justificar semejantes cláusulas ya que las filiales de PDVSA ni siquiera eran socias. Pero, PDVSA sí minimizó el riesgo de los inversionistas, al registrar como deuda toda in-versión correspondiente a los planes anuales aprobados por las Filiales; es decir, formalmen-te el activo pasó de inmediato a la propiedad de la filial de PDVSA. Luego, esta deuda se pagaría trimestralmente en fun-ción de los barriles producidos, imitándose de alguna manera el proceso usual de depreciación de un activo. Para recuperar una deuda como esta, si fuera preci-so, el arbitraje era ciertamente suficiente desde la perspectiva de las contratistas, por lo menos una vez que se conviniera en las reglas de la Cámara de Comer-cio Internacional.

Sin embargo, aparte de ha-berse iniciado la re-privatización de la producción, el punto de-cisivo era que PDVSA sostenía que, como simples convenios de

servicios operativos, sólo debían estar sujetos a la tributación no-petrolera. Los impuestos petro-leros, la regalía inclusive, los pa-garía PDVSA.47 En particular, a estas supuestas empresas de servicios se les aplicaría la tasa de 34%, y no de 67,7% (que sí se aplicaría a aquella parte de la ganancia que pudiera corres-ponder a PDVSA). Si bien ésta iba a ser la práctica, no existió ninguna garantía formal de PD-VSA al respecto, ni podía exis-tir. Dentro de ciertos límites, tal garantía sólo la hubiera podido dar el Servicio Nacional Integra-do de Administración Aduane-ra y Tributaria (SENIAT) y, en última instancia, tendría que provenir del Congreso Nacional por tratarse de un derecho sobe-rano. Sin embargo, el Congreso no estaba dispuesto a compro-meterlo como lo hizo constar, una y otra vez, en los Marcos de Condiciones, precisamente con miras a aquellas cláusulas de ga-rantías limitadas y de compen-sación que se aprobaron para las asociaciones de la FPo.

Ahora bien, el régimen con-cesionario minero y petrolero excluía expresamente la posi-bilidad de un arbitraje inter-nacional contra el Estado. Sin embargo, la LoREICH extin-guió el régimen concesionario petrolero; a los entes de propie-dad estatal, el Ministerio les ‘de-terminaba’ las áreas, por tiempo indeterminado, y no se las daba en concesión; y, finalmente, las asociaciones y convenios ope-rativos no obtendrían el acceso a la tierra mediante concesio-nes, sino por acuerdos suscri-tos con las filiales de PDVSA. En el contexto de la política de Apertura Petrolera, la ausencia de una prohibición expresa del arbitraje internacional en contra del Estado por parte de los con-venios operativos, era más que suficiente para proceder.

Desde aquellos tiempos re-motos de principio del siglo XX, el arbitraje internacional había progresado muy sustancialmen-te, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, el subsiguiente proceso de desco-lonización y el vertiginoso desa-rrollo del mercado mundial. En particular, desde los años 1960, había evolucionado un nuevo instrumento conocido como tratado bilateral de inversión (TBI),48 por lo general firmado entre un país desarrollado y otro en ‘vías de desarrollo’. Así, en Venezuela, el gobierno negoció y subscribió, en 1991, un TBI con Holanda (que incluía las Antillas Holandesas y Aruba). En éste se estableció lo siguien-te en torno a las controversias que se pudieran suscitar con los inversionistas privadas respec-tivos: “Cada Parte Contratante por medio de la presente otorga su consentimiento incondicio-nal para que las controversias sean sometidas… al arbitraje

internacional…”49

Los dos Estados contratantes consintieron así de una vez al arbitraje internacional, cuando una controversia de inversión involucrara a un nacional del otro Estado contratante. y la definición de lo que podía sig-nificar el término “inversiones” incluía: “…derechos otorgados bajo el derecho público, inclu-yendo derechos para la prospec-ción, exploración, extracción y explotación de recursos natura-les”.50

En vista de lo anterior, cabe preguntarse: ¿podrían los Con-tratistas con sus convenios ope-rativos demandar a la República de Venezuela si ésta, por ejem-plo, algún día decidiera aplicar-les la tasa petrolera del impuesto sobre la renta? Lo cierto es que no hay absolutamente nada en este tratado que protegiera al petróleo como fuente rentís-tica internacional; se trataba únicamente de los derechos de los inversionistas. En cuanto al foro del arbitraje, se estipuló: “Las controversias… serán so-metidas, a solicitud del nacional interesado, al Centro Interna-cional para el Arreglo de Con-troversias de Inversión…”51

El foro convenido era el Cen-tro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)52 con sede en Washing-ton, creado por el Banco Mun-dial en 1965. obsérvese que el arbitraje siempre tendrá lugar a solicitud de la parte privada; es el Estado que se compromete al arbi-traje, irrevocablemente, no la parte privada. De manera que, en base a estos TBI, el Estado siempre es la parte demandada, ya que las partes privadas no aceptan el ar-bitraje en su contra: no son par-tes de estos tratados.

Por una parte, el Tratado Holandés fue promovido por la Royal Dutch-Shell y, por la otra, obviamente por PDVSA. Sin embargo, en el Congreso hubo cierta resistencia. Mientras tanto, la Shell participó en la Primera Ronda de Convenios operativos en 1992, cuando se le adjudicó el campo Pedernales. Empero, dado que no se cumplió su es-peranza que ese tratado fuera aprobado y ratificado en el corto plazo, la Shell devolvió el cam-po53 (el cual terminó finalmente en las manos de la British Petro-leum). En la Segunda Ronda, en 1993, la Shell volvió a participar, y ahora se le adjudicó el campo Urdaneta oeste. y puesto que el TBI con Holanda ya había sido aprobado por el Congreso Na-cional, ratificado por el Presiden-te de la República y debidamen-te publicado en Go –todo ello entre mayo y agosto de 1993– la Shell esta vez sí firmó el Conve-nio operativo en cuestión, en noviembre de 1993.

convenios de asociación. Las Asociaciones de Ganancias Com partidas tampoco tenían

cláusulas de garantías limita-das y de compensación, y por la misma razón ya referida en cuanto a los Convenios ope-rativos: PDVSA pensaba en una participación mínima de la CVP, con lo que no podría justificarse semejantes cláusulas. Sin embargo, durante el proceso de licitación, PDVSA destacó en un Memorando dirigido a las empresas participantes, que de todas maneras las compañías interesadas podrían tener acce-so al arbitraje internacional en contra de la República, sobre la base del Tratado Holandés, o el tratado más reciente con Barba-dos y otros que se estaban nego-ciando.54

En efecto, calificar estos Tra-tados como bilaterales puede ser muy engañoso. Lo cierto es que el Tratado Holandés defi-ne las “personas jurídicas” que califican como holandesas, por el hecho de haberse constitui-das “bajo las leyes” de la parte correspondiente. Ahora bien, para cualquier empresa que así lo desea, le cuesta muy poco in-tercalar entre su casa matriz y su filial en Venezuela, una empresa constituida en Holanda, con lo cual la filial en Venezuela califi-ca como empresa holandesa. De acuerdo con las leyes holandesas no se necesita más que un bu-zón de correo en Holanda aten-dido por un bufete local de abo-gados, y cumplir así con algunos requisitos mínimos. Así, en Ve-nezuela figuran, o han figurado, como empresas holandesas la italiana ENI; las estadouniden-ses Conoco Phillips, Chevron y ExxonMobil; la china CNPC; la noruega Statoil; y, efectivamen-te, la Royal Dutch-Shell.

De hecho, el Memorando mencionado aclaró a los inver-sionistas que la colocación de sus participaciones en un tra-tado conveniente podría efec-tuarse en cualquier momento y cambiarse cuantas veces se quisiera, ya que en el Conve-nio de Asociación de Ganancias Compartidas se les autorizaba a reestructurar sus intereses, sin limitación alguna, siempre y cuanto mantuvieran el control del 100% de los mismos.

Esta misma estructura se iba a encontrar luego en todas las asociaciones. Si bien el Trata-do Holandés sólo se refería al CIADI, su sucesor inmediato, el Tratado con Barbados, tam-bién menciona la posibilidad de recurrir a la Comisión de las Naciones Unidas del De-recho Mercantil Internacional (CNUDMI);55 el último tratado en firmarse –entre 1993 y 2009, Venezuela ha firmado 25 de es-tos tratados– con la Federación Rusa, no se refiere al CIADI, pero sí a la Cámara de Comer-cio de Estocolmo y la CNUD-MI.56 De manera que todas las Contratistas de los Convenios operativos, y todos los Socios privados en las Asociaciones,

Le Monde diplomatique “el Dipló” Suplemento Caracas • Julio de 20126

en principio tendrían acceso al arbitraje internacional en contra de la República si así lo desea-ban; bastaba con estructurar sus cadenas corporativas de manera que éstas incluyeran un eslabón holandés, o de alguna otra na-cionalidad conveniente.privatización de las participaciones de las filiales de pdvsa en las asociaciones. Las cláusulas de garantías limi-tadas y de compensación eran, obviamente, un obstáculo a la privatización de la participación accionaria de las filiales de PD-VSA en las asociaciones respec-tivas. Ninguna empresa privada estaría dispuesta a asumir las obligaciones del socio estatal de compensar a los otros socios por las consecuencias adversas de medidas gubernamentales. Pero en el Convenio de Asociación Cerro Negro ya se había allana-do el camino para resolver este problema: “…Lagoven CN no tendrá obligación de compensar a una Parte Extranjera por da-ños sufridos… como resultado de cualquier Medida Discrimi-natoria que se produzca después de que el Estado Venezolano reduzca su interés directo o in-directo a (i) menos del 12,5% en el Proyecto o (ii) menos del 49,9% de Lagoven…”57

Desde luego, de acuerdo con el Convenio de Asociación, tal ‘cambio de control’ necesita-ría del consentimiento del so-cio privado más importante, ExxonMobil. y sin riesgo de equivocarse, uno puede suponer que ExxonMobil no lo hubiera dado sin que, de alguna ma-nera, el Estado mismo le diera antes garantías equivalentes. Sea como fuere, lo cierto es que los socios privados estaban seguros de tener acceso al arbitraje in-ternacional, y especialmente al CIADI.

centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones. Lo que di-ferencia al CIADI de todos los demás foros de arbitraje men-cionados arriba es que, por una parte, es un foro que se especia-liza en las disputas entre partes privadas y Estados; por la otra, este foro se basa en un tratado o convenio internacional. En contraste, la Cámara de Co-mercio Internacional de París o Estocolmo, o la CNUDMI, simplemente ofrecen una plata-forma y un conjunto de reglas para el arbitraje. En estos casos, la ejecución de un laudo puede encontrarse con muchas dificul-tades legales a nivel nacional. Pero la situación es diferente cuando se trata de un laudo del CIADI el cual resulta de un ar-bitraje entre un nacional de un Estado contratante, y otro Esta-do contratante: “Todo Estado Contratante reconocerá al laudo dictado conforme a este Conve-nio carácter obligatorio y hará ejecutar dentro de sus territorios

las obligaciones pecuniarias im-puestas por el laudo como si se tratare de una sentencia firme dictada por un tribunal existen-te en dicho Estado”.58

Cuando Venezuela firmó el Tratado Holandés en 1993, to-davía no era miembro del Con-venio del CIADI; sin embargo, Holanda era miembro desde 1966 (y Barbados desde 1983), lo cual era suficiente para utili-zar al CIADI aunque sea sim-plemente como plataforma (la así llamada “Facilidad Adicio-nal”) “mientras que la Repú-blica de Venezuela no se hiciera Estado Contratante”.59 A fin de cuentas, el gobierno firmó el Convenio del CIADI en junio de 1993, el Congreso lo apro-bó en 1994, y el Presidente de la República lo ratificó en 1995.

Pero hay que aclarar que la membresía del CIADI, de por sí, no es un consentimiento al arbitraje; todavía se requiere, en cada caso, tal consentimiento por parte del Estado afectado. De allí la importancia del TBI Holandés, por ejemplo, pues contiene un consentimiento ex-plícito, unívoco e irrevocable al arbitraje ante el CIADI, a favor de cualquier ‘nacional’ de uno de los dos Estados contratantes, en contra del otro Estado con-tratante. Así, definitivamente, es con la combinación entre el TBI Holandés (el consenti-miento incondicional al arbitra-je), y la membresía de Holanda y de Venezuela en el Convenio del CIADI (que confería a todo laudo arbitral la fuerza de una sentencia firme dictada por tribunales nacionales), que Ve-nezuela comprometió su sobe-ranía jurisdiccional de manera muy significativa. Desde luego, lo mismo vale para Holanda (y cualquier otro país miembro del Convenio del CIADI).

Sin embargo, el problema de fondo del arbitraje contra la República de Venezuela es que toda disputa se presenta como disputa de inversión, de manera que se trata única y exclusiva-mente de los derechos que pue-dan tener los inversionistas. A Venezuela se le presenta, en este contexto, no como un país ex-portador de petróleo sino como un país importador de capital. Se ignora así sistemáticamente el papel excepcional, si no es que único, del petróleo como fuente rentística internacional, no sólo para Venezuela sino para todos los demás países exporta-dores de petróleo. Por lo tanto, estos últimos en su legislación tendrían que cuidarse especial-mente en proteger sus derechos como propietarios soberanos del recurso natural correspondiente. Pero en Venezuela, por lo me-nos, ocurrió todo lo contrario; PDVSA impuso esta estructura, paso a paso y sistemáticamen-te, con el propósito deliberado de poner fin al petróleo como fuente rentística internacional,

al someterlo a un sistema jurí-dico internacional concebido en función de los intereses de los inversionistas y consumidores globales.

leyes orgánicas de Hidrocarburos. La LoHG de 1999 utilizó el término de ‘licencia’ y abandonó el término de ‘con-cesión’. Por una parte, el pri-mero era un término de por sí más inocuo; pero, además, el segundo estaba asociado con el régimen petrolero anterior a la nacionalización, conocido precisamente como el régimen concesionario. Sea como fuese, en esta Ley se encuentra el si-guiente párrafo: “Las dudas y controversias de cualquier na-turaleza que puedan suscitarse con motivo de la licencia y que no puedan ser resueltas amiga-blemente por las partes, incluido el arbitraje, serán decididas por los Tribunales competentes de la República, de conformidad con sus leyes, sin que por nin-gún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranje-ras”.60