Estructuralismo y Post Estructuralismo

-

Upload

martin-soto -

Category

Documents

-

view

34 -

download

8

Transcript of Estructuralismo y Post Estructuralismo

45

texto complementario En Tomás Ibáñez (1996) Fluctuaciones Conceptuales: en torno a la Postmodernidad y la Psicología. Caracas: Comisión de Estudios de Postgrado de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela. Los números entre paréntesis indican el inicio de cada página en el original

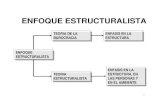

DEL ESTRUCTURALISMO AL POSTESTRUCTURALISMO, CAMINO DE LA

POSTMODERNIDAD. Lo que realmente me preocupa del momento presente, es la problemática de la postmodernidad. Entiendo que si queremos hacer la historia del presente no nos queda más remedio que prestar atención al fenómeno de la postmodemidad, intentar problematízarla y trazar su genealogía. En este sentido, si lo que interesa es la postmodemidad, para ser rigurosos, habría que hacer remontar esta historia del presente hasta el siglo XVI, con el Renacimiento, con la constitución de la ciencia moderna, pasar por el siglo XVIII y la ideología de la Ilustración; pero hoy nos vamos a limitar a unos antecedentes mucho más próximos y ya dejaremos lo que es la perspectiva más global para el día que nos toque hablar concretamente de modernidad-postmodernidad. Estos antecedentes próximos, a mi entender, hay que hacerlos remontar a la década de los sesenta. La década de los sesenta no es, ni mucho menos, cuando se conceptualiza y se empieza a definir lo que es la modernidad, pero sí es la época en la cual se empieza a fraguar, se empieza a constituir, se van dando las precondiciones para que, en algún momento ulterior, se pueda definir algo así como la postmodemidad y todo lo que ello implica. Así que, nos vamos a limitar a un período muy corto, no más de tres décadas. Lo que marca el inicio de este período es, obviamente, la constitución y el auge -un auge importantísimo- del estructuralismo; el estructuralismo como algo que va a abrir caminos para la formulación de la postmodernidad. Los va a abrir, tanto en el sentido positivo, es decir, destruyendo obstáculos (aquello contra lo cual se constituye el estructuralismo), como en términos negativos, levantando nuevos obstáculos que pronto quedarán evidenciados como aquello que marca los límites del estructuralismo, es decir, los

caminos que el estructuralismo cierra equivocadamente. Y tanto en los caminos que abre como en los que cierra están los elementos que van a permitir, efectivamente, pasar a otro tipo de conceptualización que insisto en llamar postmoderna. (21). Esto nos lleva a detenemos, aunque sea unos segundos, sobre el concepto de estructura. Hoy, el concepto de estructura es de un uso social absolutamente denso, densísimo, no sólo en los medios estrictamente académicos sino en lo que los estadounidenses llaman "la clase instruida", o sea, la gente con formación universitaria o semejante; pero también, en el lenguaje de la vida cotidiana estamos utilizando el término estructura constantemente: hablamos de estructuras, hablamos de estructuraciones, cuando se nos entrega un trabajo, por ejemplo, decimos si está bien o mal estructurado, hablamos de estructuras profundas, de estructuras latentes, de infraestructuras, de estructuras de la personalidad, de la estructura del lenguaje, de la estructura de los mitos, de la estructura de una novela, de la estructura de una película, de la estructura de un relato y hasta hablamos de dcsestructuralización, de algo que está desestructurado. Por lo tanto, "estructura", "estructura", y más "estructura", término habitual del habla cotidiana. Esto, quizá, nos impida ver que el término estructura es un término sumamente reciente. Hace un tiempo no tan lejano, ni se nos hubiera ocurrido pronunciar la palabra estructura. Veamos un poco la genealogía de la palabra. Resulta que, en un primer momento, si uno consulta los viejos diccionarios -previos al siglo XVII, por ejemplo-, cuando aparece, cuando se define el término "estructura" se trata de un término exclusivamente reservado al campo de lo arquitectónico, ¿qué es una estructura?...Aína

46

estructura es, cito literalmente la definición que en aquellos tiempos se daba: "la forma en la que un edificio está construido". Uso técnico especializado, sólo se refiere a lo construido y concretamente a los edificios. En el siglo XVIII, el sentido de la palabra "estructura" se modifica, cambia, se generaliza. Se generaliza y adquiere un nivel de mayor abstracción: la estructura se define como "la forma según la cual las partes de un ser concreto (de cualquier ser concreto que esté constituido por partes) se organizan (el concepto de organizar, de organización, es clave) en un todo". Esta es la definición que va tomando el término estructura. El hecho de que un término figure en un diccionario no significa -todos lo sabemos-, que tenga una presencia efectiva en el lenguaje, en el uso social del lenguaje; de hecho, habrá que esperar bastante tiempo para que el término estructura penetre en los usos lingüísticos. Por ejemplo, Hegel no utiliza nunca el término estructura. Hegel habla mucho de sistemas, el concepto y la noción de sistema es fundamental en la obra de Hegel; pero la palabra estructura no aparece en sus escritos -ni qué decir que no los he leído todos, me fío de lo que me dicen los especialistas que (22) han hecho las investigaciones para llegar a estas conclusiones-. Marx utiliza muy poco e) término estructura; en general, los jóvenes hegelianos -Marx entre ellos- no utilizan mucho e) término estructura. Habrá que esperar hasta el siglo XX para que la palabra estructura sea consagrada, empiece a aparecer en obras importantes. Quizá, una de las primeras obras importantes donde la palabra estructura aparece -y esta obra consagra el término estructura- es el famoso libro de Durkheim que se publica en 1895: Las Reglas del Método Sociológico. El hecho de que sea Durkheim quien legitime y consagre el uso del término estructura, creo que es muy interesante, pero ya veremos por qué, un poco más adelante. Detenemos sobre la palabra "estructura" no es suficiente..., no es suficiente porque lo que aquí interesa es el estructuralismo y el "estructuralismo" es un neologismo que aún tardará un poquitín más en construirse, en aparecer. El neologismo "estructuralismo" es algo que se va constituyendo en las dos primeras décadas de este siglo, o sea, entre 1900 y 1920. Curiosamente -y esto nos interesa aquí, muy directamente, claro, por el tipo de profesión y

estudios que tenemos- es en Psicología donde el "estructuralismo” se empieza a configurar. Se va configurando, en oposición a tas orientaciones funcionalistas de la Psicología, en lo que todos conoceremos como la orientación de la Gestait, la orientación de la teoría de la forma. El estructuralismo es una invención, es una creación de los psicólogos, aunque no exclusivamente, claro está. En la medida en que el estructuralismo marca profundamente la Teoría de la Gestait, y en la medida en que Lewin es un psicólogo gestaltista, se puede decir que la Psicología Social será estructuralista avant la lettre, antes de que el estructuralismo aparezca como la gran moda de la segunda mitad del siglo XX, y creo que esto también es interesante recalcarlo. El estructuralismo marca el campo de la Psicología pero marca, sobre todo, el campo de la Lingüística. Es en el campo de la Lingüística donde el estructuralismo se va a ir configurando con la mayor nitidez. De hecho, el otro punto clave después de la obra de Durkheim y de las aportaciones de la Teoría de la Gestait es 1915 y el Curso de Lingüistica General de Ferdinand de Saussure. Este es el punto absolutamente crucial para la emergencia de ese fenómeno socio-cultural que será el estructuralismo. Ahora bien, Saussure no habla de estructuralismo; utiliza, creo, el término estructura, pero con escasa frecuencia. Lo que va a estabilizar el concepto y el uso de la palabra "estructuralismo" no va a ser la propia obra de Saussure, sino (23) las lecturas que se van a hacer de la obra de Saussure y, concretamente, la lectura que hará de esta obra toda la escuela de Praga, con Troubetzkoy, Jacobson, Hjemsiev, por ejemplo. El danés Hjernslev será uno de los primeros que hablarán en 1939 de estructuralismo como programa fundacional, como proyecto, como un método. Por lo tanto, es a través de la Escuela de Praga y su interés por los fonemas como irá estabilizándose el uso del término estructuralismo y llenándose de un contenido concreto. Sin embargo, no va a ser la Escuela de Praga ni va a ser la Lingüística la que va a popularizar el estructuralismo. La que le va a dar una resonancia mediática importante será la Antropología con Claude Lévy-Strauss, quien, efectivamente, popularizará el estructuralismo y estará en el origen, propiamente, del

47

movimiento estructuralista. Claude Lévy-Strauss, primero en 1949, con la publicación de su tesis: Las Estructuras Elementales del Parentesco, pero sobre todo, con la publicación en 1955 de Tristes Trópicos, lanzará la nave estructuralista para un corto pero intenso viaje. Tristes Trópicos va a conocer un éxito de público absolutamente impresionante, va a trascender el marco de lo estrictamente universitario-académico para llegar a lo que se llama el público culto y va a estar presente a través del éxito mediático, de la publicidad y del éxito de ventas, en la radio, en las conferencias; va a trascender el marco puramente y propiamente universitario y va a revertir con mayor intensidad, a través de este paso por el público culto, en el ámbito propiamente universitario. Es interesante remarcar una vez más cómo -y en esto vuelvo a ser un poquitín foucaultiano- los eventos contingentes de la historia tienen unos efectos que luego se olvida que han sido por contingencia y se ven como necesarios. Véase por ejemplo cómo el desarrollo de la Psicología Social fue marcado por la barbarie nazi, evento histórico y por lo tanto contingente, que llevó a Lewin y tantos otros a Estados Unidos... Pues, bien, en referencia al estructuralismo ocurre que Lévy-Strauss se va a Estados Unidos y en Estados Unidos se encuentra otro refugiado que es Jakobson. Entre Lévy-Strauss y el lingüista Jakobson se fragua una amistad y una relación bastante profunda, que influirá sobre las formulaciones de Lévy-Strauss permitiendo el nacimiento del enfoque estructuralista en Antropología. En definitiva, el estructuralismo como movimiento cultural se gesta, efectivamente, en los primeros años cincuenta, se afirma a lo largo de toda la década de los cincuenta -la fecha del 55, con Tristes Trópicos, (24) es una fecha emblemática, clave- y se consolida en la década de los sesenta. (Hay un año de la década de los sesenta, el año 66, que será llamado "el año estructuralista", marcando el apogeo de ese movimiento.). El estructuralismo empieza su declive, en esa misma década de los sesenta, en relación con un acontecimiento que ya mencionaba ayer y es el famoso, y para algunos entrañable, mayo del 68. Este acontecimiento, inicia lo que va a ser el declive del estructural ismo. Pero el estructuralismo no se va a agotar con el impacto de mayo del 68, va a seguir

brillando hasta mediados de los 70 y, a partir del 75, ya da paso a lo que se suele llamar el postestructuralismo. Tenemos, por lo tanto, dos décadas, de 1955 hasta 1975, de zeitgeist estructuralista, de espíritu del tiempo estructuralista. Fenómeno muy focalizado en Francia, pero que transciende enormemente a partir de Francia; o sea, que no es un fenómeno local, ni mucho menos. De la misma forma en que el postmodemismo, tampoco es un fenómeno específicamente francés. Tiene o está teniendo más eco en Estados Unidos que en la propia Francia, mucho más. Por lo tanto, dos décadas de zeitgeist estructuralista, dos décadas durante las cuales el estructuralismo se convierte, prácticamente, en el movimiento de pensamiento hegemónico. Tiene una fuerza tremenda y lo impregna todo. En aquella época, hasta los entrenadores de fútbol, se preguntan muy seriamente si el estructuralismo, puede serles útil para sus planteamientos tácticos. ¿Quién puede permitirse el lujo de ignorar al estructuralismo en estas dos décadas? Prácticamente nadie. Y, ¿quién puede resistir a dejarse impregnar, de alguna forma, por este zeitgeist cultural que es el estructuralismo? Prácticamente nadie. Aprovecho este momento para recordaros que el estructuralismo no me interesa en tanto que tal. Si nos detenemos sobre él es tan solo porque anuncia otra cosa que será muy diferente de él: la postmodemidad. ¿En qué contexto se constituye el estructuralismo? Creo que hay que diferenciar dos cosas: por una parte, el contexto de pensamiento y, por otra parte, lo que es el contexto más institucional de lo académico, de la academia. En el contexto del pensamiento, lo que prima, en el momento en el que el estructuralismo se constituye, es, evidentemente, la fenomenología. La orientación fenomenológica, con HusserI a su cabeza, es una orientación que se ha ido dibujando y que ha ido tomando fuerza a lo largo de, prácticamente, toda la primera mitad de nuestro siglo; fenomenología. Filosofía de la conciencia, por lo tanto, y existencialismo. El existencialismo es lo que domina en Francia, allí por los inicios de los (25) años 50..., Jean Paul Sartre, que no es sino una de las prolongaciones o extensiones de la fenomenología, Merleau Ponty y toda una "movida" fenomenologista y existencialista, que ocupa la primera plaza de la escena de

48

pensamiento, por lo menos, en Francia. Volveremos sobre la .fenomenología y sobre el existencialismo, más sobre la fenomenología que sobre el existencialismo, puesto que es contra ella, contra lo cual se constituye precisamente el estructuralismo. El contexto académico, que también es uno de los elementos que hay que tomar en consideración cuando algo -que luego será académico- se constituye, se caracteriza en aquellos anos por un recelo importantísimo, contra las Ciencias Sociales. Las Ciencias Sociales, no están bien vistas desde el establishment, desde el poder académico. A finales de los cuarenta, principios de los sesenta en la vieja Sorbone, reinan las viejas "Humanidades", un enfoque filosófico, que pretende legislar sobre las Ciencias Sociales, consideradas como género menor en relación a la Filosofía; se afirma la Filosofía es quien puede evaluar y decir lo que tienen que hacer las Ciencias Sociales situándolas en clara relación de subordinación con la Filosofía. Es un punto de vista contrario al que exponía yo ayer, al hablar de los positivistas, y no por eso, digamos, mejor. Contexto académico también, en el cual determinados saberes son marginados, excluidos. No tienen derecho de entrar en la universidad, en buena medida, por ejemplo, el psicoanálisis, el marxismo -el marxismo, no la influencia marxista en el pensamiento, no el marxismo como tal- y, tampoco la Lingüística, la Lingüistica en el sentido saussureano. Hay departamentos de filología, de estudios literarios, de literatura, pero no de Lingüística, esto habrá que esperar bastante tiempo para que acontezca, habrá que esperar concretamente al 68. El estructuralismo se constituye contra buena parte de lo que se ha venido denominando la metafísica occidental moderna, es decir, se constituye contra Descartes, contra Kant, contra Hegel; esto, en el plano del pensamiento. Y en el plano académico se constituye contra los poderes establecidos en la academia. Por lo tanto, el estructuralismo es, por una parte, un movimiento crítico hacia los saberes académicos y una puerta abierta a retomar aquellos saberes que han sido reprimidos por el establishment académico. Al mismo tiempo, constituye un intento de proporcionar a las Ciencias Sociales una legitimidad que la institución académica les

negaba. Es una defensa de las Ciencias Sociales acompañada de una exigencia de rigor científico y metodológico que (26) permita, efectivamente, que las Ciencias Sociales no aparezcan como algo que debe estar supeditado a la Filosofía. Reivindicación de cientificidad para emanciparse de la tutela de la Filosofía. Si miramos hacia las filiaciones más directas del estructuralismo, encontramos curiosamente, una filiación comtiana, una filiación positivista, una filiación que se manifiesta muy fuertemente a través del deseo de cientificidad que caracteriza al estructuralismo. Deseo de cientificidad propiamente positivista y que podemos conectar muy directamente con las posturas de Auguste Comte. Otra filiación, ya lo he dicho antes, la filiación durkheimniana, filiación con la obra de Durkheim, y esto nos devuelve a Comte, porque lo que hace Durkheim es, efectivamente, retomar de Auguste Comte lo que va a constituir el punto de anclaje, el punto fundacional de la Sociología, a saber, la consideración de que la sociedad es una estructura, es un sistema, de que el todo es más que la suma de sus partes, no es reductible a los elementos que la componen. Perspectiva, por lo tanto, bolista o globalista, que va a ser fundamental para el desarrollo de la Sociología, perspectiva que está ya en Comte y que Durkheim va a contribuir a potenciar muy fuertemente a principios de este siglo. Esta es una de las filiaciones directas de las que bebe el estructuralismo y, aunque tenga que hacer un pequeño paréntesis, recordemos -porque en algún momento ulterior tendremos que hablar de ello- que esa época de constitución del estructuralismo y, por lo tanto, de reactualización de Durkheim, es también la época en la cual Moscovici elabora su Teoría de las Representaciones Sociales. Pero, bueno, cierro el paréntesis... para abrir inmediatamente un nuevo paréntesis. Estaremos seguramente todos de acuerdo, en que el todo no es reductible a sus partes, en que el todo, la totalidad, es más que la suma de sus partes. Es una afirmación que hemos vivido a lo largo de toda nuestra cultura académica-universitaria y sobre lo cual no tenemos dudas porque, claro, si no, no se entenderían las propiedades emergentes, es decir aquellas propiedades que no podemos encontrar en ninguno de los elementos que componen la sociedad y que nacen, precisamente, de la puesta en relación de estos

49

elementos (no están en los elementos, están en su relación). Pero, ¿tenemos igualmente claro que el todo es menos que la suma de sus partes? Es una afirmación menos habitual y, sin embargo, esto también es así. El todo, las relaciones que se establecen entre las partes, constriñen, impiden que se puedan expresar, que puedan llegar a (27) tomar "realidad" las particularidades, las propiedades de los elementos que constituyen a ese todo. Por el hecho de entrar a formar parte de un conjunto, de un sistema, de estar en interrelación, algunas de las características de las partes no podrán actualizarse, 'no podrán expresarse, estarán constreñidas y no aparecerán al nivel de lo que es la totalidad. Por lo tanto, sí, el todo es más que la suma de sus parte, no nos cabe la menor duda; pero el todo es, también, menos que la suma de sus partes y de esto no nos tiene que caber tampoco, la menor duda. El mantener ambas afirmaciones simultáneamente y no verlas como contradictorias, constituye precisamente, una de las características que definen, al "paradigma de la complejidad": el aceptar una cosa y su contrario como igualmente válidas y en el mismo momento. Pero, bueno, cierro el paréntesis y volvemos al estructuralismo. Filiación comtiana, positivista -muy directamente-, filiación durkheimniana y, como no, filiación saussureana. La filiación saussureana es tan fundamental para el estructuralismo que lo que os sugiero es que nos detengamos, un momento sobre ella. ¿Qué nos dice Saussure? En primer lugar, que la lengua es sistema; que la lengua, como tal, debe ser estudiada en sí misma, por sí misma, como sistema. En segundo lugar, que la lengua está compuesta por unidades discretas, identificables, que son los signos. En tercer lugar, que la lengua es autorreferencial -él no utiliza este término, por supuesto-, pero que la lengua es algo que se cierra sobre sí misma. Esto está claro: el signo no une a una cosa con su nombre -vieja idea que no tiene sentido-, sino que une a un concepto -podemos llamarlo un significado si queremos-, con una forma -podemos llamarle significante-que tiene una expresión acústica o gráfica. Lo que une el signo no es una cosa, un referente, con su nombre, sino un concepto con una forma acústica o gráfica. Y esta unión, dice Saussure, es puramente arbitraria. No hay ninguna relación necesaria

entre el significado, el concepto y lo que lo expresa, el significante, la forma, puramente arbitraria. No hay motivación, todos lo sabemos. La relación entre el concepto de caballo y la palabra caballo o el significante caballo es tan arbitraria como la que une la palabra caballo con el referente denotado por esta. Por lo tanto, y esto me interesa subrayarlo aquí, la cosa, el referente, lo que está afuera del sistema de los signos, es algo que podemos excluir, que está excluido, de hecho, de la Lingüística. El estructuralismo es una exclusión del referente. No necesitamos el referente para entender la lengua, está (28) afuera y es el sitio donde debe permanecer, fuera de la Lingüística, condición para que la Lingüística se pueda desarrollar como disciplina científica. Con esto vamos hacia una primera dicotomía: la dicotomía significante-significado, el signo está dicotomizado: significante, por una parte, significado, por otra, un elemento en presencia, el significante, y otro en ausencia, el significado. Esto es importantísimo para entender el estructuralismo: el signo, unidad constitutiva de la lengua, el signo no tiene ningún valor en sí mismo, carece de valor positivo, no se le puede atribuir a él, individualmente considerado, valor alguno; el valor del signo resulta de su posición, del lugar que ocupa en relación a todos los demás signos, es una diferencia, el signo es un elemento diferencial; esto es absolutamente fundamental, como bien lo sabemos ¿Esto qué significa? Significa, sencillamente, que lo que no hay que hacer es centrarse sobre los términos que están en relación; lo que debemos hacer es centrarnos sobre las relaciones entre los términos, y es algo totalmente distinto. ¿Resultado? Se excluyen los contenidos concretos en favor de los aspectos formales. No es el contenido del signo lo que nos va a preocupar, es la plaza que ocupa el signo en relación a otros signos; se excluyen los contenidos concretos, se privilegia los aspectos formales y, por lo tanto, se privilegia el significante sobre el significado, y este privilegiar el significante sobre el significado es algo que el último desarrollo del estructuralismo, y sobre todo el postestructuralismo, van a enfatizar, van a llevar hasta sus últimas consecuencias; otra forma de decir esto es, simplemente, que el código precede siempre al mensaje y es independiente

50

del mensaje, lo determinante es el código, no el mensaje. Segunda dicotomía: la dicotomía entre la lengua y el habla, la lengua y la palabra. El habla está determinado por la lengua, por el código; la palabra, el habla, es tan sólo una manifestación, una concreción, una expresión particular a partir de la lengua; pero el habla, la palabra, no aporta absolutamente nada al fenómeno de la lengua, al sistema de la lengua y esto significa que para entender la lengua tenemos que dejar de lado sus manifestaciones circunstanciales, tenemos que dejar de lado la palabra. De la palabra ya se ocuparan los psicólogos, si quieren, pero los lingüistas no, es un asunto para psicólogos -el habla-. Lo que tiene que interesar a los lingüistas es la lengua, no el habla. El hablante se limita a usar la lengua, no le aporta nada (concepción de Saussure). ¿Esto qué (29) significa? Que hay que excluir al sujeto para hacer una Lingüística, para constituir una Lingüística tenemos que apartar al sujeto, el que habla. Y, por fin, tercera dicotomía: sincronía-diacronía, creo que lo más hablante, lo más evocador, es volver a la famosa metáfora del ajedrez. Me parece que es el propio Saussure quien nos dice que lo que importa cuando se está jugando al ajedrez es, para tomar una decisión, el lugar que ocupan las piezas, con su valor diferencial, el lugar que ocupan las piezas sobre el tablero, las combinaciones posibles entre estas piezas; es en función de esto que tendremos que tomar una decisión. El cómo se ha llegado a esa situación, es decir, la historia que nos ha conducido a esa situación particular del tablero en un momento dado, y partir del cual tenemos que tomar una decisión puede ser interesante, pero a la hora de decidir es puramente anecdótico, ¿qué más me da el camino por el cual hemos llegado a tal situación? Lo que tengo que hacer es analizarla como tal, y que se haya llegado de una forma o de otra pasa a ser curiosidad, pero no algo fundamental. Por lo tanto, hay que analizar la estructura como tal, no hay que preocuparse por la manera en la que esta estructura se ha podido configurar como lo que es, esto es anecdótico, y, por lo tanto, lo que hay que hacer es excluir la diacronía, privilegiar la sincronía, excluir, muy directamente, la historia, la historia tiene que quedar fuera. Se excluyen, pues, una serie de cosas que son muy importantes, se excluye el referente, se

excluyen los contenidos -y no olvidemos que el sentido es algo que es social, que no es lingüístico, pero se excluyen sin embargo los contenidos-, se excluye el sujeto y se excluye la historia... Muchas exclusiones, sin duda demasiadas, pero es efectivamente esta "gran exclusión" la que recogerá y asumirá el estructuralismo, lo que el estructuralismo va a asumir de la obra de Saussure. El estructuralismo se constituye a partir de las filiaciones que he mencionado pero también en contra de las orientaciones dominantes en el pensamiento culto de los años cincuenta. En contra, por ejemplo, de la fenomenología, ¿qué es lo que se privilegiaba en la fenomenología? Lo que quedaba privilegiado en la fenomenología era, y esta es una frase que nos tiene que sonar mucho, el retorno a las cosas mismas, ir directamente a las cosas; lo que esto significaba es que existía, según la fenomenología, alguna posibilidad de acceso inmediato, no mediatizado, a las cosas, una experiencia directa de las cosas y también una experiencia directa de nosotros mismos, un acceso inmediato a nosotros (30) mismos, acceso no mediatizado por nada, ni por el lenguaje, ni por cualquier otra cosa, transparencia a la consciencia. Lo que Derrida llamará más tarde la metafísica de la presencia y denunciará como tal metafísica; metafísica de la presencia, esta idea de que las cosas son inmediatamente presentes a nuestra consciencia. La fenomenología pone el acento sobre lo vivencial, sobre la experiencia vivida, sobre la subjetividad como elemento constituyente de nuestra experiencia de las cosas, de nuestra experiencia de nosotros mismos, y pone el acento también sobre la descripción. Lo que tenemos que hacer es proceder a una descripción lo más directa posible de tas cosas mismas. El acento puesto sobre la descripción, una descripción sin "presupuestos", una descripción que hay que descontaminar para que sea válida, descontaminarla de todo lo que la pueda enturbiar (esto evoca sin duda las posturas de Mach, tan fuertemente denunciadas por Lenin). Según la fenomenología, el mundo es transparente a la consciencia del sujeto, pero con la. condición-de que se tomen las precauciones metodológicas apropiadas. Para que el mundo sea transparente (no olvidemos que Husserl propugna un ideal de cientificidad) hay que

51

desembarazar la consciencia de todo aquello que la constriñe y la distorsiona. El mundo es transparente a la consciencia del sujeto, y la consciencia del sujeto también es transparente a si misma, siempre con las condiciones metodológicas adecuadas. Por ejemplo, una consciencia alienada, obviamente no es transparente a sí misma. La transparencia de la consciencia para la propia consciencia... la transparencia del sujeto para sí mismo, son cuestiones que Sartre y el existencialismo enfatizaron de forma importante. El sujeto consciente, la consciencia del sujeto y el poder de la consciencia se encuentran situados en primer plano por la fenomenología y en esta línea, lo que tenemos que hacer es, obviamente, interrogar la consciencia del sujeto e interrogar nuestra propia consciencia. Es contra todo esto contra lo cual el estructuralismo se constituye. Lo que nos va a decir el estructuralismo es, en primer lugar, que la consciencia es opaca para si misma, que el sujeto y la consciencia están constituidos, no son constituyentes. Están constituidos por el lenguaje, por el código, por las estructuras, por la cultura, por el inconsciente, etc. Están constituidos, por lo tanto, hay que dejar de interrogar la consciencia del sujeto... lo que hay que interrogar es aquello que habla en el sujeto, aquello que habla a través del sujeto y de lo cual el sujeto no tiene consciencia;. no tiene en la mayoría de los casos ni idea (31) de que algo está hablando a través de él. En términos radicales, hay que eliminar al sujeto, el sujeto de la modernidad, el sujeto de la fenomenología, el sujeto como consciencia transparente a sí mismo, porque el sujeto es un efecto del lenguaje, es un efecto de determinadas estructuras, es un efecto de la cultura, es un efecto del inconsciente y, por lo tanto, interrogar su consciencia no nos puede aportar nada. Aquí, se dibuja ya lo que Foucault llamará metafóricamente "la muerte del hombre", reivindicación que desencadenará el correspondiente escándalo... La muerte del hombre está ya en este planteamiento:-hay que eliminar radicalmente al sujeto de la modernidad. El estructuralismo nos dirá otras cosas: nos dirá también que el empiricismo es bueno, pero que la fenomenología es "ingenuamente" empiricista. La descripción que pretende la fenomenología está siempre mediatizada. No podemos

limitamos a lo que está "directamente presente", a aquello que se da "inmediatamente" en nuestra experiencia. Tenemos que buscar lo que se oculta detrás de la experiencia y la posibilita, por lo tanto, hay que indagar lo que está detrás de las apariencias, lo que engendra lo manifiesto de tas apariencias, hay que ir detrás de los datos para ver qué es lo que los produce. Hay que buscar, por lo tanto, las estructuras latentes, estructuras que no son visibles... Pero, cuidado, con esto reencontramos -no voy a insistir sobre ello, es un pequeño paréntesis- lo que algunos llaman el paradigma de la profundidad: ir a aquello que está oculto...; paradigma de la profundidad que es propio de la modernidad. Frente al paradigma de la profundidad, ya veremos, que la postmodernidad plantea un paradigma de la complejidad, no ir más a fondo, sino ir de forma más compleja. Bien, con este planteamiento antifenomenológico, lo que se excluye es la consciencia, lo que se excluye es el sujeto, lo que se excluye es la presencia inmediata, lo que se excluye es el referente porque es exterior al código, lo que se excluye es el contenido porque es secundario en relación con el código, lo que se excluye es la palabra porque se excluye de forma más general todo lo que son manifestaciones circunstanciales de una estructura, se excluye la diacronía, la historia, porque lo que importa es la situación no cómo se ha llegado a ella, lo que se excluye es el significado y se excluye sobre todo esta vieja idea -de la cual, a veces, aún seguimos participando- según la cual los significados estarían en nuestra cabeza... (creemos que disponemos en nuestra mente de unos significados y que éstos van en busca de unos significantes que (32) permitan comunicarlos, que permitan transmitirlos; o sea, que el significado es, primero, en relación con los significantes, es una idea tremenda, pero que en alguna forma nos cuesta apartar... Lo que es primero es el significante.) En definitiva, y esto es importante, el estructuralismo cierra el paso al sujeto porque necesita, para poder constituirse, rechazar el psicologismo, rechazar la fenomenología, rechazar la hermenéutica, (hay que cerrar el paso al sujeto para todo esto). El estructuralismo también cierra el paso a la historia, porque para poder constituirse tiene que encontrar

52

invariantes, tiene que encontrar estabilidades, tiene que encontrar universales... y en el fondo cierra el paso a la historia porque el estructuralismo es un cientismo, y todas las posturas dentistas, obviamente, son alérgicas a todo lo que pueda ser historicidad... Y se entiende: si el conocimiento es objetivo, entonces necesariamente es conocimiento que transciende sus condiciones históricas de producción, que se autonomiza en relación a ellas. Las exclusiones a las que procede el estructuralismo tienen implicaciones para las diferentes ciencias sociales. Para la Sociología esto va a implicar rechazar toda la Teoría de Acción de tipo weberiano; significa rechazar a Weber y significa privilegiar a Durkheim frente a Weber, significa favorecer enfoques que enfatizan las determinaciones estructurales y que minimizan el papel del agente, en esta línea encontraremos a Bourdieu, gran sociólogo francés, que es estructuralista en este sentido; y significa dar pie a la gran crítica que la etnometodología ha dirigido contra este tipo de enfoque, puesto que, en términos de Garfinkel, privilegiar las determinaciones estructurales significa considerar al individuo, como un cultural dupe, o sea, como un idiota cultural, imbécil cultural, autómata cultural, ignorante cultural. Bien, en la Sociología lo que está enjuego es esto, Weber-Durkheim, y lo que se privilegia es, obviamente, Durkheim. Para la orientación psicoanalítica el estructuralismo significará rechazar la Psicología del Ego y toda la orientación de Psicología Humanista que se desarrollará a partir de las orientaciones parcialmente prevalecientes en los Estados Unidos. El estructuralismo significa volver, muy directamente, a la ortodoxia freudiana, que consiste en dar la primacía al id, al "ello", y aquí pues, encontramos, obviamente, la figura importantísima de Lacan, el retorno a Freud en este sentido. (33) Esto va a significar para la crítica literaria, el poner entré paréntesis al autor -Foucault irá más lejos y hablará de "la muerte del autor"-, a sus intenciones, porque, para la comprensión de su obra, el' autor -lo que pretendía, lo que quería y quién es- no nos es de gran ayuda. Para la historia el estructuralismo significará que hay que acabar con las centración sobre /' evenementiel, sobre los acontecimientos, sobre los personajes de la historia; que hay que ir -y es lo

que hará L' école des Anales- hacia las largas duraciones; que hay que ir hacia una congelación de los períodos históricos y, para esto, el procedimiento es, efectivamente, contemplar largas duraciones, donde las pequeñas cosas que se producen no tienen gran importancia. Congelar la historia en largos tramos que se pueden estudiar, entonces, como estructuras. Esto es lo que implicará para la historia. ¿En qué disciplinas tuvo mayor impacto el estructuralismo? En Psicología no. La Psicología presenta una característica bastante particular -que puede ser buena o que puede ser mala, aunque yo creo que no es buena-, que es la de seguir con lo suyo, permaneciendo bastante impermeable a lo que son las aventuras del pensamiento. Es muy impermeable, muy poco influenciable, por decirlo de alguna forma..., y esto tiene su contrapartida y es que la Psicología tampoco consigue transformarse en producto cultural, de importancia mediática, carece de influencia, a su vez, sobre las producciones culturales. Dejando de lado la Psicología, el estructuralismo ha impactado sobre la Antropología, evidentemente con Claude Lévy-Strauss, padre fundador del estructuralismo; sobre la Lingüística, con Saussure, otro padre fundador del estructuralismo; sobre la Sociología con Comte, Durkheim, Bourdieu; sobre la Semiología con Greimas, estructuralista duro, y con Barthes, estructuralista más blando y que sabrá evolucionar; sobre la Filosofía, con Foucault, que pese a todas sus denegaciones de que él nunca fue estructuralista, obviamente, lo fue en algún momento..., con Derrida, importante critico del estructuralismo, pero que en su momento lo fue y él lo dijo sin buscar esconderse: el estructuralismo en aquel momento era lo que se llevaba y había que ser estructuralista; sobre el Psicoanálisis, con Lacan, obviamente; sobre el marxismo, con Althusser evidentemente. Supongo que recordaréis aquella famosa caricatura, "el banquete estructuralista" en el cual aparecían caricaturizados los cuatro jinetes del estructuralismo, que como pasa con los mosqueteros que no eran tres sino cuatro, aquí tampoco eran cuatro sino cinco..., los cuatro (34) que aparecen en el banquete estructuralista: Claude Lévy-Strauss, Barthes, Foucault, Lacan y, el quinto, Althusser. Curiosamente, algunos de

53

éstos se convertirán en los más feroces críticos del estructuralismo..., al punto de que rechazarán, incluso, la etiqueta y la idea misma de que en algún momento pudieran ser estructuralistas...; son ellos quienes en la segunda mitad de los 70 irán construyendo el postestructuralismo. ¿Cómo se ubica el estructuralismo en el dúo modemidad-postmodernidad? El estructuralismo participa, y muy profundamente, muy directamente, de algunos de los presupuestos fundamentales de la modernidad; participa de la cientificidad, participa, por lo tanto, del lugar privilegiado que se concede a la razón, y a la razón científica muy particularmente, participa de cierto esencialismo, de cierta creencia en una naturaleza humana, en la búsqueda de universales, participa del paradigma de la profundidad, es decir, el buscar lo que se esconde detrás de... (lo que, algunas veces, se ha llamado la Filosofía de la sospecha, aunque aquí entrarían otros planteamientos que no son, precisamente, modernos...). Pero aún participando de todos estos elementos, claramente modernos, el estructuralismo también cuestiona algunos de los supuestos básicos de la modernidad: concretamente, el de la idea de un sujeto autónomo, de un sujeto creador de sí mismo y creador de la historia, participa de la crítica al sujeto como consciencia transparente a sí misma. Jugando en dos tableros: en el tablero de la respetabilidad científica y en el de la crítica de modernidad, el estructuralismo va a alcanzar un tremendo poder en el seno de la movida cultural, intelectual... Es precisamente cuando estará en el apogeo de su reconocimiento, cuando marcará el pensamiento de toda una época, es en ese preciso momento cuando estallará lo que nadie, ni pensadores estructuralistas ni de otro tipo, había conseguido prever: estallará el Mayo del 68..., que será simplemente letal para el estructuralismo. En primer lugar, mayo del 68 es un acontecimiento, es algo événementiel, y como tal, es algo que el estructuralismo rechaza de principio, es lo que queda y tiene que quedar fuera... Hay una anécdota muy interesante: frente a las pintadas y a las manifestaciones se pretendió restarles importancia desde dentro de la Academia, diciendo: "las estructuras no bajan a

la calle", efectivamente las estructuras no bajaron a la calle...; luego Lacan dio la vuelta a las cosas y dijo: "son las estructuras las que han bajado a la calle"... Pero, durante mayo mismo, (35) no eran las estructuras las que estaban en las calles, eran los agentes, eran personas, eran sujetos. Por otra parte. Mayo del 68 también cuestionó los discursos totalizantes, global izantes, relegitimando lo local, lo particular, lo específico, no olvidemos que muchos de los movimientos sociales actuales, centrados en características particulares, como feminismo, movimiento gay, ecologismo etc., guardan alguna relación con las aportaciones mayo del 68: desglobalización, sospecha hacia todo lo que se pretende como total, como totalizante, como globalizante, como universalista... y, claro, el estructuralismo se presenta como tal. Mayo del 68 crea las condiciones para la implosión del estructuralismo, pone en marcha una bomba de relojería que será mortal para el estructuralismo y paradójicamente también crea, al mismo tiempo, las condiciones para su institucionalización y para que el estructuralismo alcance sus mayores cuotas de poder. En efecto, mayo del 68 desestabiliza el establishment universitario, académico, lo resquebraja, abre las puertas para su colonización por parte de quienes se habían quedado fuera, es decir por los estructuralistas. Mayo del 68 destruye el estructuralismo y simultáneamente convierte al estructuralismo en una corriente académicamente dominante -o, si no, dominante por lo menos-, muy bien instalada. La implosión del estructuralismo dará paso al postestructuralismo. Este se constituye en base a una crítica del propio estructuralismo, a una denuncia de las aporías o los impasses del estructuralismo. En primer lugar, lo que se cuestiona -lo cuestionarán Foucault, Derrida y muchos otros- es el cientismo, el cientismo que marca al movimiento estructuralista. También se cuestiona la asunción acrítica por parte del estructuralismo de muchos de los supuestos de la modernidad. Se critica, por ejemplo, el hecho de que el estructuralismo retome el criterio y el principio de la razón científica aceptando conceptos como el concepto de verdad, el concepto de certeza, el concepto de objetividad y en definitiva se lance a la búsqueda de fundamentos seguros y últimos para el

54

conocimiento; participando de lo que el neopragmatista, Bemstein, ha llamado la "ansiedad cartesiana por la certeza". Entre las muchas cosas que el postestructuralismo critica del estructuralismo se encuentra el humanismo. En efecto, el humanismo late en el estructuralismo, pese a que el estructuralismo participe paradójicamente de "la muerte del hombre". La búsqueda de invariantes, de universales, de constantes transculturales, que no sean ni históricas, ni contingentes, (por eiemplo los mitos se articulan en torno a las mismas oposiciones entre (36) cultura y naturaleza, a través de todas las culturas, y todos los tiempos), todo esto evidencia un esencialismo profundo y una creencia en la existencia de la "naturaleza humana”. Otra de las cosas que se critican es la excesiva estabilidad que conceden los estructuralistas a la relación significante-significado. A pesar de excluir radicalmente el referente, Saussure sigue pensando que, en definitiva, el signo permite hablar del mundo, y, por lo tanto, que el signo sigue vinculado, de alguna forma, con el referente. Para Saussure, el significado depende del significante y de su posición en relación a los demás significantes, pero, dentro del signo, significante y significado guardan una relación permanente. Los postestructuralistas consideran por su parte que conviene añadir una 's' al final de la dicotomía saussureana: significante-significados ¿por qué? pues, porque un significado es sólo un momento particular de un proceso, sin fin, de significación, es un momento de un juego infinito entre los significados, de los significantes. El postestructuralismo manifiesta un desacuerdo radical con el ahistóricismo estructuralista. La exclusión de la historia se considera inadmisible y Foucault desempeñará un papel importantísimo en esta crítica. Pero, cuidado, cuando se recupera la historia desde el post-estructuralismo, cuando se imprime movimiento a las estructuras, reinsertando su génesis y su dinámica en ellas, no se retoma, por supuesto, el concepto de la historia propio de la modernidad. Se rechaza la historia como continuidad, la historia como dimensión vectorizada, la historia como algo que avanza de forma progresiva hacia determinadas metas que siempre mejoran las anteriores. La concepción de

la historia que propone Foucault es otra, es discontinuista, no finalista y no evolucionista. En cierta medida se puede decir que el postestructuralismo es, un estructuralismo historizado, o sea, es la reintroducción de la historia en la estructura. Y aquí reviste una importancia muy especial Mikhael Bakhtin, a través de su influencia sobre algunos estructuralistas que pronto dejarán de serlo, Kristeva entre ellos. Bakhtin nos enseña que no se puede hacer el impasse sobre la trama histórica, aun cuando sean los textos lo que interese y no su génesis. No se puede contornear la historia, la trama histórica, porque resulta que todo texto es intertextual (será Kristeva quien forjará y difundirá el término "intertextual", pero, a través de la "dialógica" de Bakhtin, la idea ya estaba ahí). Todo texto es (37) intertextual, en todo texto hablan otros textos, en todo texto están presentes de alguna forma los textos anteriores, en definitiva todo texto es polimorfo. Los postmodernos añadirán que, a nivel de significado por lo menos; también los textos que vendrán después marcan la lectura del texto -en este sentido, según Derrida, el significado es indeterminable e indecidible-. Después de Bakhtin es difícil no aceptar la incontornabilidad de lo histórico, aunque nos queramos limitar al texto. Por fin también se cuestiona la exclusión del sujeto. El sujeto reaparecerá de forma indirecta, mediante las prácticas no discursivas, que forman parte del hors texte, de lo que está fuera del texto. (Véase Foucault). Pero también aparecerá de forma muy importante y directa como consecuencia de las líneas que se fueron desarrollando al margen de la lingüística estructuralista. Emile Benveniste, ya a finales de los 40 o los 50, desarrolló al margen del estructuralismo, una "teoría de la enunciación" que situaba al sujeto como elemento incontornable de la lingüística. En efecto, la lengua es un sistema, pero es un sistema que es hablado, que se utiliza, y si queremos entender convenientemente ese sistema que es la lengua, también tenemos que tomar en consideración al que la practica. El sujeto de la enunciación, entendido como el que enuncia, debe ser tomado en consideración aunque sólo sea porque muchos enunciados incluyen la palabra 'yo', ¿cómo podemos dar cuenta de ellos sin tomar en cuenta,

55

precisamente, al enunciador? El punto de vista de Benveniste cobrará actualidad cuando el estructuralismo empieza su declive, conectando decisivamente con el desarrollo de la pragmática. El sujeto, a través de la toma en consideración del habla, de la palabra, se reintegra a lo que son las estructuras, vuelve a estar presente en ellas. Pero, cuidado, no es el sujeto de antes, no es el sujeto de la modernidad, no es un sujeto instituyente. El sujeto está constituido, es cierto, pero aunque esté constituido, tiene un papel activo. Es a partir de esa reintegración del sujeto, sobre todo del sujeto locutor, que se va a desarrollar algo muy importante, por lo menos para la Psicología Social: me estoy refiriendo a la orientación discursiva, y al análisis del discurso. Si hubiéramos seguido bajo el imperio estructuralista, estas orientaciones no tendrían la más mínima aceptación, es la crítica postestructuralista del estructuralismo (y la reaparición del locutor) lo que las ha hecho posibles. En definitiva, ¿qué queda del estructuralismo en el seno del postestructuralismo? Básicamente, la muerte del hombre. Lo que se va a (38) conservar, básicamente, va a ser el asesinato del "sujeto consciente" de la modernidad. Este está muerto y bien muerto. Es quizá lo único que el postcstructuralismo recoge con toda nitidez del legado estructuralismo. Recoge también otras cosas, pero que no son esenciales o que no son importantes. El estructuralismo, abrió las puertas a la postmodemidad, tanto a través de su demolición del sujeto consciente y de la Filosofía de la consciencia, como a través de esto y a través de sus propios impasses y de los límites de su propio planteamiento. Lo que el estructuralismo excluyó por principio, tenía que irrumpir con fuerza en algún momento, simplemente porque no era posible, ni creíble mantenerlo fuera, y con

ello también irrumpía la postmodemidad. Para concluir (provisionalmente) esta corta historia del presente me gustaría proponer dos periodizaciones. La primera se articula en términos culturales o en corrientes de pensamiento y la segunda en términos más estrechamente disciplinares. Primera periodización. 1945-1955, prevalencia del existencialismo, por lo menos en Francia, y de la fenomenología, de forma más general; 1955-1975, momento del estructuralismo, se trata de hecho de dos décadas de hegemonía estructuralista; sigue un período muy corto, grosso modo, 1975-1985 de desarrollo (matriz de la postmodemidad). 1985 en adelante, tiempos de la postmodenidad. Segunda periodización. Hasta 1950 la disciplina reina es la Filosofía. 1950-1960, es decir, década de los 50, la Antropología pasa a ocupar el primer plano, (existen indicadores empíricos, por ejemplo el número de ventas que comunican las editoriales, es un buen indicador). Del 1960, grosso modo, a 1975, es el reino de la Lingüística. No se puede dar un paso sin tener que hablar de Lingüística. 1975 en adelante, son los libros de Historia quienes alcanzan los éxitos de venta, pero se trata de una historia que vuelve a ser événementielle, que se vuelve a centrar sobre la cotidianidad, las prácticas cotidianas, una historia que abandona la larga duración estructuralista para centrarse en momentos concretos. Pero el auge de la Historia no significa que la lingüística no siga ocupando un lugar importantísimo, lo que ocurre es que la Lingüística se va a tecnificar cada vez más, se va a centrar sobre la cuestión de los lenguajes formales, encontrando en la industria de la informática una importante salida profesional para sus especialistas, transformados en ingenieros y en técnicos altamente cualificados. (39)