Ficha Descendimiento

-

Upload

piluca-gonzalez-jimenez -

Category

Documents

-

view

212 -

download

0

description

Transcript of Ficha Descendimiento

© Galería Fotográfica Cofradía Penitencial de la Santa Vera Cruz (Valladolid)

1

“El Paso del Descendimiento de la Cofradía de la Vera Cruz”. Gregorio Fernández

El Descendimiento de la CruzGregorio FernándezEscultura Procesional de carácter religiosoFecha: 1623Estilo: BarrocoTécnica: Talla en madera policromadaUbicación actual: Iglesia Penitencial de la Vera Cruz, Valladolid

BibliografíaAGAPITO Y REVILLA, Juan, Las cofradías, las procesiones y los pasos de Semana Santa en Valladolid, estudio introductorio de Javier Burrieza, Edición facsímil, Valladolid, Maxtor, 2007.

AGAPITO Y REVILLA, Juan, La obra de los Maestros de la Escultura Vallisoletana: papeleta razonada para un catálogo, volumen II, Casa Santarén, 1929.

BURRIEZA SÁNCHEZ, Javier, Cinco siglos de cofradías y procesiones: historia de la Semana Santa en Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid, 2004.

DEL RÍO, Isabel, “Gregorio Fernández y su escuela”, Cuadernos de Arte Español, Nº 40, Madrid, Historia 16, 1991

JAVIER JUAREZ, F, “Escultor Gregorio Fernández”, Publicación Especial de

Valladolid Cofrades, recuperado de: http://www.valladolidcofrade.com/EL

%20ESCULTOR%20GREGORIO%20FERNANDEZ.pdf (consulta: desde 03-12-2013

hasta 14-12-2013)

LUNA MORENO, Luis Y FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, María del Rosario, “Gregorio Fernández y la Semana Santa de Valladolid”, (exposición) en el CCCL aniversario de su muerte, Museo Nacional de Escultura: Junta de Semana Santa de Valladolid: Asociación de Amigos del Museo Nacional de Escultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 1986

MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José, “El arte procesional del barroco”, Cuadernos de Arte Español, Nº 95, Madrid, Historia 16, 1991

MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José, El escultor Gregorio Fernández, Ministerio de Cultura, Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, Patronato Nacional de Museos, 1980

RODRÍGUEZ PEINADO, Laura “El Descendimiento de la Cruz”, Revista Digital de Iconografía Medieval, Vol. III, no 6, 2011. Recuperado de: www.ucm.es/data/cont/docs/621-2013-11-21-5.%20Descendimiento.pdf, (09-12-2013)

Otros recursosWeb de la Cofradía Penitencial de la Santa Vera Cruz de Valladolid:

http://www.santaveracruz.es (consulta: desde 06-12-1013 hasta 14-12-2013)

2

1. El Autor y su escuela

Gregorio Fernández nació un día de abril de 1576 en Sarria (Lugo). Parece ser

que llegó a Valladolid con el oficio aprendido de su Galicia natal, formándose en el foco

de Orense. Hacia el año 1600 Gregorio Fernández llega a Valladolid, trabajando como

oficial o asociado en el taller de Francisco Rincón, el cual era el escultor más prestigioso

de la ciudad. Contrae matrimonio en el año 1605 con María Pérez Palencia. Sus primeros

trabajos fueron en el Palacio Real de Valladolid, para el cual realizó el retablo Mayor de

San Miguel, el grupo procesional de San Martín y el Pobre, y el Yacente de San Pablo

para el Duque de Lerma, entre otras obras. Consigue la fama y los encargos comienzan a

ser abundantes. A partir del año 1624 la salud del escultor se deteriora y tiene momentos

en los cuales no puede trabajar. Ya en 1630, su salud se agrava considerablemente, y

este deterioro de su salud ya será una constante hasta su muerte en 1636.

“En la historia de la escultura, Gregorio Fernández representa la tendencia más

realista y sincera de la época”1. El taller de Gregorio Fernández pronto se vera

sobrecargado a causa de la fama que adquirió el autor. La valía de este escultor alcanzó

a la misma persona del rey, quien encabeza el rango social de sus admiradores y que, en

el caso de Felipe IV, es además un entendido en la cuestión. “Posteriormente el valido

de Felipe III, el duque de Lerma, se erigió como el gran mecenas del reinado, el

inspirador del cambio de la capitalidad a Valladolid. Fue un entusiasta del arte de

Gregorio Fernández y le contrató el retablo mayor, como patrono que era de la capilla

mayor de San Pablo en 1613, cuando ya había perdido el favor real”2. Para entonces, el

taller está sobrecargado y ni todos los colaboradores son suficientes para llevar a cabo

todos los encargos. En noviembre de 1624, asimismo, se compromete a hacer un

inmenso retablo para la catedral de Plasencia. Es el trabajo más complejo que abordó, en

unos momentos cruciales y de excesivos encargos. Terminar tamaña empresa se

transformó en una fuente de sufrimiento, cuando sus enfermedades ya eran patentes.

“Para emprender este encargo contrató a uno de los mejores pintores del país, Francisco

Ricci. Las modificaciones se impusieron bien y el resultado es que este retablo es uno de

los mejores existentes en España”3. “La arquitectura, escultura y pintura están en

consonancia maravillosa, en una armonía rara de encontrar en obras semejantes”4.

“Cuando llega la máxima popularidad de su arte, ya están menguadas sus fuerzas, lo que

le obliga a admitir en sus proyectos a numerosos colaboradores, a los que él no ha

1 Isabel DEL RÍO, “Gregorio Fernández y su escuela”, Cuadernos de Arte Español, Nº 40, Madrid, Historia 16, 1991, p. 4 2 F. JAVIER JUAREZ, “Escultor Gregorio Fernández”, Publicación Especial de Valladolid Cofrades, p.23 Idem, p.34 Idem, p.4

3

enseñado a trabajar. A este período, el último, corresponden muchas obras, inacabadas

unas, otras deficientes. Es el tiempo de saldar los compromisos adquiridos

anteriormente”5. Continuó haciendo Yacentes el escultor hasta sus días finales. Muy

interesante y de estos últimos años es el San Miguel de Alfaro (Rioja), como si el anciano

escultor retrocediera al tiempo de su juventud, vuelve a la belleza manierista, estilizada y

elegante; el único acento barroco lo pone en el característico juego de las telas.

2. El arte procesional del Barroco de Gregorio Fernández en Valladolid

“Para cofradías penitenciales vallisoletanas realiza, desde 1612, obras en las que

continúa el tipo de paso procesional que había creado su maestro, Francisco Rincón,

consistente en componer escenas con varias figuras de tamaño natural. Realizó una

larga serie representando temas muy diversos. El primero de la larga serie que hizo

representa el tema Tengo Sed (Museo Nacional de Escultura); en el Camino del

Calvario (1614) fija el modelo de lo que será esa escena a partir de entonces. No se

deben ver estos pasos como obras de escultura en un sentido estricto, porque los valores

que prevalecen son los espectaculares. En la calle estas imágenes de Gregorio

Fernández constituyen el trasunto de una fórmula magistral. Los esfuerzos de los

sayones por aumentar el sufrimiento de Cristo son deliberadamente exagerados, en la

versión más primaria y sádica que se pueda concebir. Además, al componerse las figuras

al aire libre se acentúan las actitudes y los rasgos; la bondadosa mirada que Cristo

dedica a sus verdugos resulta convincente por entero”6. Fernández antes debió

informarse en profundidad de los símbolos, de los vestidos, de los adornos y de todo dato

que le facilitase reproducir con fidelidad histórica la escena.

“De 1616 a 1620 se entrega a acentuar la expresividad de los ropajes, en una

vuelta a aquellas formas de la escultura flamenca del siglo XV. No sólo en ciertos

aspectos formales se produce una vuelta atrás durante el siglo XVII, sino también en los

temas, entre los que vuelven a ser preponderantes los episodios de la Pasión. El maestro

Gregorio, con método muy personal, viste las imágenes con un habilísimo juego

envolvente de telas y aquí es donde el artista sitúa los máximos valores plásticos. A la

vez, refuerza aún más el naturalismo de las anatomías y las cabezas parecen retratos

individuales, sacados de gentes humildes que encuentra por las calles”7.

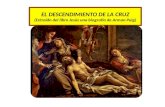

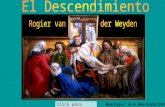

3. Iconografía y referencia evangélica

En cuanto a la referencia evangélica, el tema puede ser derivado de la piedad

popular, debido a que en los Evangelios, no hay referencia alguna al momento en el cual 5 Isabel DEL RÍO6 F. JAVIER JUAREZ, Op. cit.,p. 15-177 F. Idem, p. 17

4

el cuerpo de Cristo es depositado en los brazos de su madre María. El episodio es

narrado sucintamente por los cuatro evangelistas8, que coinciden en que

José de Arimatea pidió permiso a Pilato para descender el cuerpo de Jesús y enterrarlo.

La Iconografía esta representada por Cristo muerto, que con una mano

desclavada, es sujetado por José de Arimatea mientras Nicodemo le desclava la otra.

Considerado como el más monumental de los realizados en el siglo XVII, la escena

supone la representación del treno o lamentación de la Virgen. Recibiendo el nombre de

“Descendimiento” se aleja de la clásica representación de Nicodemo y José de Arimatea

descendiendo a Cristo de la Cruz. Nos muestra el momento inmediatamente anterior a la

entrega a la Virgen del cuerpo de su Hijo.

4. “Paso del Descendimiento de la Cruz”Es una de las pocas obras documentadas que quedan en Valladolid de Gregorio

Fernández. “La misma popularidad que tuvo, o quizá por estar armado en la iglesia de la

Cruz, por las dificultades de montarle, le salvó de ir al Museo, como los de las demás

Penitenciales, pues en 1828 estaba armado en la iglesia”9, por esa razón será la única,

que dentro de las numerosas esculturas procesionales, puede admirarse tal como salió

del taller del insigne maestro

“En un tramo de la nave del lado de la Epístola de la iglesia de la Cruz, está

armado el paso. Fue encargado por la Cofradía de Las Angustias en 1616, y entregado a

dicha Cofradía el 22 de marzo de 1617”10. “Se hizo cargo del policromado el pintor

Marcelo Martínez”11. Supone este grupo de la Piedad una de las representaciones de

este tema más emotivas y realistas. Sin duda es el paso que más dificultades entraña. La

cruz ha impuesto un desarrollo vertical al paso, pero con el descendimiento el ritmo es de

arriba hacia abajo. Las dos escaleras se contraponen, para favorecer el equilibrio. Eso

permite que uno de los varones esté delante y el otro detrás. Pero para el que lo

contempla es una fortuna, pues sólo así podría captar al transitar del paso, toda la

intención dramática.

Se compone de siete figuras. El cuerpo de Jesús, desclavadas las manos, está

sostenido por Arimatea y Nicodemus, subidos en sendas escaleras de mano apoyadas

por distintos lados de los brazos de la cruz; un cuarto personaje armado de martillo en su

mano derecha, quita el clavo de los pies. San Juan apoya su mano derecha en la

escalera de delante; Magdalena, está próxima a la escalera posterior; la Virgen (única

8 Mt. 27, 57-58; Mc. 15, 42-46; Lc. 23, 50-53; Jn. 15, 38.9 Juan AGAPITO Y REVILLA, La obra de los Maestros de la Escultura Vallisoletana: papeleta razonada para un catálogo, volumen II, p. 7010 Idem, p.7211 F. JAVIER JUAREZ, Op. cit., p. 22

5

figura no atribuida al autor12) sentada, en actitud de recibir en sus brazos extendidos

hacia la escena, el cuerpo de su Hijo. Aparte la técnica y estilo de Gregorio Fernández,

así como los tipos iconográficos, muy conocidos en el maestro como la cabeza de Jesús,

repetida en otras estatuas; el cabello de la Magdalena, suelto por delante, como también

se observa en otras obras; la actitud de la Virgen, del mismo modo vista en varias

esculturas13. Hay que notar en esta obra una gran composición de conjunto, al que se

subordinan todas las figuras que lo forman. Todos están en acción, todos en actividad,

con una escena muy natural y en la cual no se ve solamente en ella al gran imaginero,

atento al cuidado y pulcritud de la estatua, como hizo siempre. Se observa también al

artista que, cual Juní, compone el grupo con expresión fuertemente marcada en el

conjunto, pintando la acción, pero en movimiento. No es estático el grupo, es dinámico;

un acierto por parte del autor.

Muy estudiada es la colocación de las figuras de este conjunto, que parece

inspirado en pinturas de Pedro de Campaña14, ya que hay que tener en cuenta para la

función a la cual estaba destinada la obra, donde la emoción y la tradición son pilares

fundamentales. Un conjunto resuelto en una composición triangular, en la que el cuerpo

de Cristo marca una destacada diagonal con respecto a otras interpretaciones15. El grupo

queda como el centro del “paso”, a partir del cual se distribuye simétricamente el resto de

los personajes. Detrás de la Piedad, a la derecha y al pie de la cruz, aparece María

Magdalena, con el pomo de perfumes y un pañuelo con el que se enjuga las lágrimas,

observa llorosa al grupo central. A la izquierda, y un poco más atrás de la cruz aparece

san Juan, mirando hacia la cruz, en sus manos recibe parte del sudario que viene de la

misma. Delante del grupo central, aparecen los dos ladrones, Dimas y Gestas, uno frente

a otro. Sus cuerpos, al igual que el cuerpo de Cristo, son perfectos estudios anatómicos,

y sus actitudes son impresionantes representaciones de la resignación del Buen Ladrón,

en el que cuenta la leyenda que el escultor se vengó del Duque de Lerma que le debía

algún dinero desde hacía bastante tiempo, tallando su cara en esta figura, que por su

conversión le fue prometido su presencia en el Paraíso, en contraposición al Mal Ladrón,

Gestas, que mediante escorzo violento mira fuera del “paso”.

12 En 1803 se decía que esta Virgen era la que estaba en el altar mayor, y la Dolorosa, en la sacristía sobre una mesa. AGAPITO Y REVILLA, Op. cit., p. 7113 Juan José MARTÍN GONZÁLEZ, El escultor Gregorio Fernández, Ministerio de Cultura, Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, Patronato Nacional de Museos, 1980, p. 5014 Pedro Campaña, pintor manierista del s. XVI, en su obra “Descendimiento de la Cruz” tiene una disposición muy similar; las figuras se insertan en una estructura piramidal, la Virgen preside la escena desde abajo y la solemne figura de Cristo preside la composición, en el momento de ser bajado de la Cruz por los santos varones que, subidos en escaleras, proceden a descender el cuerpo muerto. (investigación propia)15 Laura RODRÍGUEZ PEINADO, “El Descendimiento de la Cruz”, Revista Digital de Iconografía Medieval, Vol. III, no 6, 2011, pp. 29-37

6

Fernández alcanza el virtuosismo con esta obra, porque cuando el espectador se

sitúa debajo, aprecia que las vestiduras de los varones son finas láminas de madera. Si

un escultor ha de situar la figura en el espacio, es de ver el acierto del autor para

armonizar tantas flexiones en orden a que la acción resulte conjunta.

Mª del Pilar González Jiménez

7