Genocidio

-

Upload

rony-rodas -

Category

Documents

-

view

214 -

download

0

description

Transcript of Genocidio

GENOCICIO EN GUATEMALA

El genocidio guatemalteco o genocidio maya ocurrió en Guatemala en los años ochenta, en el marco del conflicto armado interno en Guatemala (entre 1960 y 1996). Según el informe Memoria del silencio, Guatemala: nunca más (de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico) en esa época se cometieron un aproximado de 200 000 personas desaparecidas/asesinadas.

El 100 % de las desapariciones fueron cometidas por el Estado inconstitucional guatemalteco, apoyado por los Gobiernos de Argentina, Chile, Estados Unidos e Israel. El 90 % de todos los asesinatos fueron cometidos por los militares, según apreciaciones de la ONU. Durante ese tiempo, se cometieron cerca de 6000 asesinatos al año. El 98 % de los actos de terrorismo de Estado quedaron sin castigo después de la firma de la amnistía, en 1996.

Regulación legal del genocidio en Guatemala

El Estado de Guatemala ha adoptado normas nacionales e internacionales para sancionar el delito de genocidio. Desde 1949, Guatemala forma parte de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. El Código penal de Guatemala, en vigencia desde 1973, establece el delito de genocidio en su artículo 376 y señala:

Comete delito de genocidio quien con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico o religioso efectuare cualquiera de los siguientes hechos:

Muerte de miembros del grupo.

Lesión que afecte gravemente a la integridad física o mental

de miembros del grupo.

Sometimiento del grupo o de miembros del mismo a

condiciones de existencia que pueda producir su destrucción

física, total o parcial.

Desplazamiento compulsivo de niños o adultos del grupo.

Medidas destinadas a esterilizar a miembros del grupo o de

cualquier otra manera de impedir su reproducción.

El responsable de genocidio será sancionado con prisión de 30 a 50 años.

Esta definición en el Código penal es parecida a la adoptada en la Convención. Sin embargo, en la regulación nacional se omitió a los grupos raciales como categorías protegidas contra el genocidio. La definición racial por su naturaleza en este caso de ser aceptada como norma legal, convertiría de hecho la norma en racismo para todos los demás grupos que coexisten en una sociedad.

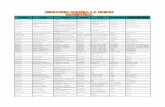

Presidentes de Guatemala en el período de 1978 a 1996

Durante la evolución política de Guatemala el informe Guatemala, memoria del silencio, establece ―en relación con el genocidio guatemalteco―, distintos períodos de gestación, ejecución y transición política; todos importantes para comprender lo sucedido. Los dos períodos más reseñables pueden considerarse los siguientes:

Agudización de la violencia y militarización del Estado (1979-1985)

1978-1982: Fernando Romeo Lucas García (1923-2006), presidente

electo

1982-1982: Junta Militar de 1982

1982-1983: Efraín Ríos Montt (1926-), presidente de facto

1983-1986: Óscar Humberto Mejía Victores (1930-), presidente de

facto

La transición política (1986-1996)

1986-1991: Marco Vinicio Cerezo Arévalo (1942-), presidente Electo

1991-1993: Jorge Serrano Elías (1945-), presidente electo

1993-1993- Gustavo Adolfo Espina Salguero (1946-) Sustituye a

Serrano. Removido por el Congreso.

1993-1996: Ramiro de León Carpio (1942-2002), nombrado por el

Congreso de la República

Juicio contra Ríos Montt

El día 10 de mayo del año 2013, el tribunal A de mayor riesgo, presidido por la jueza Jazmín Barrios condenó al exdictador y general retirado José

Efraín Ríos Montt a 80 años de cárcel, 30 años por crímenes contra la humanidad y 50 por genocidio, en un histórico y controversial juicio en el que su jefe de inteligencia José Rodríguez Sánchez fue absuelto por falta de pruebas. El argumento de la condena se centró en que durante el gobierno de facto de Ríos Montt (entre 1982 y 1983) se cometieron crímenes de manera sistemática contra el pueblo maya ixil, en una política de guerra manejada por el Estado consistente en mermar a los grupos indígenas, así como la prohibición del uso de idioma y la eliminación física de sus miembros como parte de los planes contrainsurgentes y antiterroristas manejados por el ejército. La sentencia deja abierta la posibilidad a que se investigue a quienes hayan tenido responsabilidad en el genocidio sucedido en Guatemala.

El día 22 de mayo de 2013, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala declaró ilegal la sentencia de genocidio.

Etnocidio

Es la destrucción de la cultura de un pueblo. Este concepto fue expuesto por Robert Jaulin, quien partió de la denuncia del genocidio cultural, que hizo Jean Malaurie en 1968, para referirse a la liquidación de las culturas indígenas. Antes esta temática había sido expuesta por Georges Condominas en 1965 en Lo exótico es lo cotidiano.

Para Pierre Clastres el etnocidio es la destrucción sistemática de los modos de vida y pensamiento de gentes diferentes a las que imponen la destrucción. El genocidio considera a "los otros" como absolutamente malos, el etnocidio considera a "los otros" relativamente malos y cree que puede "mejorarlos" al transformarlos de manera que se parezcan al modelo propio; el etnocidio se ejerce "por el bien del salvaje". Si el genocidio liquida los cuerpos, el etnocidio mata el espíritu.

El conocimiento por Jaulin de la experiencia de los Barí de Colombia y Venezuela; por Malaurie de los esquimales de Groenlandia, por los pipiles en El Salvador y por Condominas de los Mnong Gar de Sar Luk, Vietnam, coincidían en poner al descubierto los efectos demoledores de la colonización sobre los pueblos originarios, suidentidad cultural y sus culturas.

La base ideológica del etnocido es el etnocentrismo que pregona la superioridad de una cultura sobre otras. Así, la cultura "occidental" etnocentrista ha pretendido sustituir las culturas "primitivas" por su propia cultura que considera "superior". Occidente se ha hecho etnocida porque se considera a sí mismo "la civilización". Las culturas son juzgadas como simples escalones en el camino hacia una única

civilización, la propia de la humanidad, que hoy estaría representada por el sistema occidental.

Contra este universalismo etnocida de la conformidad y la reducción del otro a sí mismo, Jaulin defendió un universalismo del encuentro y la compatibilidad, del respeto al otro y la diversidad cultural.

Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas

Articulo 3Tierras Indígenas: son aquellas en las cuales los pueblos y comunidades indígenas de manera individual o compartida ejercen sus derechos originarios y han desarrollado tradicional y ancestralmente su vida física, cultural, espiritual, social, económica y política. Comprenden los espacios terrestres, las áreas de cultivo, caza, pesca, recolección, pastoreo, asentamientos, caminos tradicionales, lugares sagrados e históricos y otras áreas a las que hayan tenido acceso tradicional y que son necesarias para garantizar y desarrollar sus formas específicas de vida.Artículo 19. El Estado reconoce y garantiza a los pueblos y comunidades indígenas, los derechos originarios y la propiedad colectiva sobre las tierras que ocupan, a las que han tenido acceso ancestral y tradicionalmente y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida.