Mi autorretrato lingüístico (eca)

-

Upload

quiquecastillo -

Category

Documents

-

view

143 -

download

5

Transcript of Mi autorretrato lingüístico (eca)

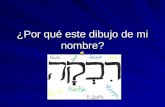

MI AUTORRETRATO LINGÜÍSTICO por Enrique Castillo Aguilera

Me crié en un entorno monolingüe, por lo que en mis primeros años me moví en el terreno de una única lengua, mi lengua materna, el español. Mis padres vivían en la capital, en Córdoba, pero el resto de mi familia se hallaba dispersa por distintos pueblos de la región. Para ellos hablábamos de forma diferente, más depurada, solo porque distinguíamos y no pronunciábamos todo con eses (aunque alguna se escapa, y heheo, es decir, aspiro las eses implosivas o finales de sílaba). No obstante, en Córdoba se sesea y mis padres también lo hacen. Sea como fuere, la convivencia temprana, aunque esporádica, con un castellano meridional, rural para más señas, me permitió entrar en contacto con palabras que hoy aún me suenan a juegos infantiles con mis primos y meriendas tirado en el suelo, manchado, en zaguanes inmensos (para mí, entonces, “corralillos”, como los de comedias): “chismillo” para referirse a un trastero, “laña” para lo que hoy digo ‘imperdible’, “caucón” cuando un anciano ha perdido la chaveta… Mi primer contacto con una lengua extranjera ocurrió en tercero de primaria. Años atrás no se emitía Pocoyó en inglés, como veía mi sobrina con dos años, ni la impávida Dora la exploradora te enseñaba lo rentable que era decir “delicious” cuando terminabas de probar algo. En tercero –como digo– empecé a recibir inglés en el colegio con una profesora terrible que nos enseñaba algo de vocabulario: “hello”, “ghost” y “witch”. No fueron pocas las oportunidades de practicar lo aprendido, sobre todo en el turístico barrio de la judería de mi ciudad natal; en él se encuentra mi facultad de Filosofía y Letras, a cinco minutos de la Mezquita, donde cursé mis estudios universitarios: angloparlantes, francoparlantes, árabes, chinos, japoneses, etc., nuestra pequeña torre de Babel, todos poblaban la pequeña plaza del Cardenal Salazar o las estrechas callejas empedradas de alrededor y, a veces, se perdían en el interior de mi facultad, un antiguo hospital del XVIII que poco tenía que envidiarle al castillo de Harry Potter. Nos asaltaban haciendo siempre uso de la lengua franca con un “Do you speak English?” o “Can you take us a photo?”, y en ocasiones nos arrastraban a alguna interesante conversación. Años más tarde comencé también mis andaduras con el francés, un idioma que me causó una temprana simpatía y no pocas satisfacciones: un intercambio con alumnos franceses, la preparación de una obra de teatro en segundo de bachillerato, etc.; tanto así, que lo cursé como primer idioma en esta etapa y me examiné de él en la PAU en lugar de inglés. Al mismo tiempo, como cualquier joven idealista, me dejé cautivar por experimentos lingüísticos como el esperanto, en el que, actualmente, tan solo recuerdo cómo decir frases simples como “mi estas Kiko”, que de bien poco me sirven. Y también arranqué entonces mis estudios de latín y de griego, arduos, con sus casos y sus declinaciones, con los que tampoco tuve mayor fortuna a la hora de encontrar hablantes con los que usarlos; si bien es cierto, en honor a la verdad, que su conocimiento me ha permitido, años más tarde, conocer y entender un poquito mejor mi lengua materna así como también las otras lenguas de mi entorno.