Pehesa- La Cultura de Los Sectores Pop

-

Upload

nelson-n-leone -

Category

Documents

-

view

30 -

download

5

Transcript of Pehesa- La Cultura de Los Sectores Pop

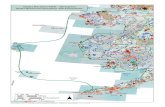

PEHE&\ Programa de Eludios de. Historia Económica y Social ericanal

:t> La cultura de 1___L os sectores popu ares:

manipulación, inmanencia o creación histórica

Punto de Vista 1ioy I iiuoig 1 ,qh Cultura nacional y cultura popubuil 1

En nuestro país el tema de la cultu-

ra popular remite a un terreno contro-vertido en el que tradicionalmente la

di.ScUSión se ha polarizado en torno de ,yericepciones principales. Una de

lelas tiende a considerar a la culture po-

pular Lune) una mere imagen degrádale o rre matee de la cultura dominante, y e los sectores populares como una bien. da arcille modelada desde arriba. Actitud pasiva y refleja de las clases subordina-das, cuya contracara se halla, en esta

ver!if5n, en la voluntad menipuladora de los poderosos, encarnada en los apara-tos del estado, en los medios ntasivos de comunteaelon...

Le otra perspectiva, en cambio, con. i.tyc‹ a la cultura popular cuino inmanen-

pura e incontaminada, resistente a

cualquier influencia "externa'', lista vi• sien, que es retomada de la tradición

romántica por el populismo, presupone existencia de un universo simbólico

curado, un espacio homogéneo y clara- mente definido, que se plantea corno al- ternativa antagónica a un• segundo uni- verso. uutttiiiente de todo lo que se con-

cultura "no portar". El mundo de las representaciones sinlbólicas aparece así claramente dividido en dos lec tores opuestos y enfrentados,. cuyas raíces • corno &celda Beatriz Sado-- se hacen !meentar al origen mismo de ItUeStru sociedad. En esta versión, la antinomia popular - antipOpular no se identifica nace- seriamente con la de eubordinada•do-minente y en cambio aparece muchas veces superpueeta con aquélla que enfrer• te a la nacional con la antinacional-.

Así planteado, el. debate deja escaso. maleen para las preguntas, Más bien 1109

• Integran el Pr.IIESA, plogrerua Jtsuciado rt (ASEA. Ricardo Gonzalez. Lomat:x.3 t;e-tiérrez, luan Carlos kovol, Luis Alberto Reme-ro e !Inda Sabato.

ofrece soluciones, alternativas excluyen• tes que han servido más para fundamen-tar posiciones e político•ideológicas previa-

mente ad.uptadas que para avanZar en 13 comprensión del objeto tratado, la cul-

tura popular. Para intentar escapar a esta disyunti-

va nos projeonemos cuestionas el objeto

mismo y aunque esta tarea en la que

otros también Se encuentran empenados•• sólo esta comenzando, queremos ofre-cer algunas reflexiones que contribuyan e esta discusión.

En eonsecuencie, más que de cultura popular hablaremos de cultura de los see« tures populares, y trataremos de unan-

baria a partir de la cambiante y comple-

ja realidad que esos sectores representan en nuestra sociedad. Nos referiremos así no e un corpus coherente, único y deter-minado de representaciones, sino a un Conjunto fragmentario y heterogéneo de formas de conciencia en perpetue trans. formación. listas formas de c.oncienein son especificas de los sectores po pulares ,

en tanto resultan de su modo de perci-bir y vivir fas diferentes esferas de la rea-lidad: en tanto son también un producto de sus experiencias políticas : laburelee, familiares, estéticas. En túrnenlos de Ef. Thomesen: "La conciencia de •elese es la manera corno estas experiencias se tra-ducen en 'términos culturales, encarnán-dose en tradiciones, sistemas de valores, ideas y lonnas inseitucionalesi '

Esta cultura no es, emito dijimos,. un universo simbólico cerrado y eolieren-te sino un conjunto heterogéneo, com-puesto por fragmentos no totalmente integrados de concepciones del mundo vinculados con las distintas esferas de la vida de celos sectores7 el trabajo, el inri- teto familiar; leer fragmentos surgidos en distintos momentos, que se acimut- hm sin desphrzaree totalmente, alio-

nos con un proceso de maceración niel prolongado, otros con un vestigio mis

evidente de lo recibido o impueetol por fragmentos que —finalmente, reflejan la heterogeneidad del propio sujeto, y las diferencias ocupacionales, sexuales, étnicas o generacionales que pudemos en eontrar en su itihrriin,

Pero esta cultura no surge en el vacío, sino en el sena de una sociedad en le que los sectores populares son, en realidad, las clases subalternas de un orden construido por otros. Como cultura SU-

bordinada, por lo tanto, la suya se desa-rrolla y florece en los Ittat'uOS de la ideo-logía hegemónica, globalmente unifica, dora, que de alguna manera pretende fijar sus límites pero que no arrasa con ella. Se constituye así un elástico terreno de conflicto el que concurren formas eim-bólices de diverso origen, representacio-

nes provenientes de otros socia-les de producción cultural e ideoleigica. Mi planteada, la cultura de los .sectores populares puede ser comprendida como un proceso, Como utt Campo en perpetuo.

cambio y en tensión permanente con el

de la ;Muna dominante también él complejo y heterogéneo. - y con otras

esteras de producción simbólica. No exis-te entonces una línea dada de una vez para 2empre que separe lo popular de lo que no lo es: por el contrarió, ésta se des tne en eeda momento según el particu-lar equilibrio de esas fuerzas encontradas.

Analizar la cultura de los sectores pr)

pulares implica, pues, referirse al tema de su conformación, del proceso siempre renovado de su construcción. i..a proble-Mátiea es particularmente compleja y re-

cién se este comenzando a trabajar en ella desde diversas' disciplinas, Heno va ,

riadas facetas, y muchas de Alas están aun demasiado ocultas a nuestras mira• das para clac pretendamos abarcadas. integramente. Nos. Iimiteremon entonces ti seiialar algunos de los factoree que inci-dieron en la formación de esa cultura en el cree particular de Buenos Aires, u par« tis de le conformación a Pirres del siglo pesado de la sociedad aluvial. 1...141040.

111Q5 hasta los prolegómenos de ese gran viraje que se produce en nuestra listo• ,

Tea en la década. de 19.10, a partir del cual puede lieblurse romo es usted,

"sociedad de triases" y de ''edifica de,

I2 uliiin navion41 y eultuin puptil hin 19 de 'Útil

iiiiisa5 - vio inmigratorio incor•nradi) a la locie- Inch:ion klivorson actOreS. bit primer dad criolla atIquir.16 caracteres de con , lli.gar 1.:• lislad(i, imprilkor prinriPal del

proceso de construcción de Unouden que g101110111dO, esto C:1 de masa informe 110 definida en las relac.iones catre sus pat. en todos los campos, el politico. el

les ni qui los earatlereit <Lel conjunto. 11 wiácuevoin:Snl.liim. d cultural,. Intwalla

1. n la uoirforrimeión de la cultura 1T ._..t. l'iy.ó nro

n :ilgratorro oj r).:: m idersi du en 51 establecer su hegeonía, combinando la t

sk,cfrnY'l pOptilaYen de tinencet mismo, tenni algunos caraCtereS peco- Inert.d. 1:043 La aitieulación . tlel coti.Senso. •

Ane,i, las ultima. ilecnilaS del Siglo liares. pero muy pronto t.lomenni a ell• A través de ele Lltade. la renoVada

po.:,:td , 11 primera de 1:ste t:mtstilu• tr9.r en 1: 1 )11'1110. 1.) Cstli la mula criolla, V •le s'hír: gire habla logrado ruoin)polizat el tal relacis'm derivaron U -W.1.10111as teca', Poder Político bada 18130 1:1,,'nll(.Jliclí)

su lietnnutrilia., promoviendo la unetu. •

lattl5fOrrinietUrtell. glte. rrs7ultats (101 InDS,.'41. que modiíicdron unto .1 n In•.., ,:orno a

In Inniehilii ;h., inievin ...i on de p ,Aílita.,., que barcaban desde a oto.;

i.1 ..conoillía a 11 educación. desde la .11 •seciore,,i i •!1 ,,,,l ,.... : , 510 de ld 1•1e. .1 1:1.11.1 1.II okir larv.o pro,:eso 1 ,. i:Ileauk ...Iti dü ' ittooru a la reprcsion, Pn el C511.11p0

,:ii 1." 1,."Aiteislh ikiefrot: Aires, 1111:1 4.11.1•1.111',1 usluva :o.leted:nI, 1 1 . , tory ,: popo larü ;Ipila..1:,, ,..:.oriliif inaron, dormite 11141, : ill 01 1 1 1.1f ,t, Sli 1.3 . 1111 lienanitenta illt2 13 di ¡pie ii3Ciá lile.ik11 , 15 LH !:',11'..1t. XI:\

inc;trip...,i .:1011 ptillie3., upb".. procuniba Immo albel 1 a IllUnIrk 11 , 1" ,:.::it'll mil haliiian clizi 112rnpo : una illati:1 Ileterrn1(.111ea i..

.1,C ,211t..! íl17.)5 lita5 t:IIIIC ititi 1 Ilibla ?.(1 .1 le"..3 lit' .11Si III 1 t»; Fitil:elle ,i y Ir 3,I1C1cl• .ectivii:Iik a la masa divcrs:t, wicionalizar •

f11111 1 I plleall n ittfr !Ilitnee. M1110111,5 di.' 111 1 IC ,I. NI CH el 4:3!tirti laboral vi ell el .ir 13 0 iile,.. 1.1iti.drie 4,114.11eZ• 111.1,,11.114; .i c:I.,Iiii ya idea,

tingfarwm, fle ineorpotaron a l a ciudad : la vida cotidiana las experierluias Cle estos doniumlitc de orden y progreso.

la - invatiwron .", la COUViri ter mi en I; set'lures eran imirorruel, como ni; l±, I.1:15 ',0..kore• popuilirel no I neson ,

LIaln'I del ntItt. IrabaliEtillirres Quist 10411).K: erurt ISI beictleta t.i sul hist...MI istielora., '/ 11 el"bm'11,', II) ito'id iilerlc• ':rl 1 ,4 ""- delado de ese nuevo orden: a tra05.di? e llos....<11i:w>‹ , roll t:011 105 de tf1 Igen (.114» rirrt0; grupí'y en minor(A cían poli- prallica.s 11 My' ilIversas, te:Tundieron i III) en la toristitution de un05 5e4111•ElH, 1..11 litlIC:t tic una cultura popular criolla él, o le resistieron .y lo reproiluierini, p ,• , pul..I.ré..1 te..11'.11inente yenovado:i, radical, también ella lietemgenen. los intrn:: ,,ran. it-,Icartdo.1 ,, .. 1 . 1: el emopo de SU L'Ill i 11 r3, trienie ttltererne ,, a cualquiera 11!:lw tos, de variadoe, orígenes, iraian oitai; wsperielielas lieterogIneas y conciencia ".1 t'+.! :. que los ci.tristituyeron. COTICCpeliirleS (1(r ta vida S' fiVreS0113-

COtWI Seir.alatá José Luis 11.oni•ro. '_iones del mundo, por lo (1ue. en el carn luagruentatla lit! :,,, tradujeron un un,'

,S "I 3 SC31 I Itid illit, Re 111 tiSilitlyÓ por el ahr p‹.4 de la cultura popular se producían cultura di MY: lleCtOre IlOpt.II.ale:• 1..1)éit-

dik.e ' sir,, id lllin.11ii tiul 1111.111 1 Itt:. ilt/I Cl t'A.M.. timaiir 11;OnStarites lbsiones y tensiones

Aunque esa cuiti-tr• se nUltic5 origiruil- liario, en este periodo ella mi...1.91 . 1..1 sil. LL ISIMPII RE político y eco ómieo mente de la tradición de casta uno de los nos inequívocos de vitalidad u indepen•

grupos que alli corrfluyeron, fue perlita- desteja. 1•1:1 pUbltezKin(1 CS lin 11 .1iNtit) de orde nenteinente enriquecida con las expe• Pero adeun:is del 1 . stario, orrús agito. mar el pUs;411 cercano, mediante una pre. nenentS cotidianas. Lo viejo y lo nuevo, r ,;., :; de indok y fuerzas diversas eiinnu. senradoil SISterldli.s:a de los hechos, que lo local y lo extranjelo, ofrecieron así tieron con él, tratando de influir 51..ltu.e per milis. repasa+ lo ocurrido de una mane persistente fuente. de conflicto peto. a Sce proteso de formación di' la culturz , ' PO SenUilla, eViiand 0 el riesgo de pasar la vez, materia pfirT13 e:1 la c<nistituen'm de tos lectores pirl,utures 1 i lictor per- por ilto sucesos importantes. En con , de 11114 nueva identidad, mancille, aunque no siempre igualmente cielo. una crunologia interrelacionada de igualmente diversos t: variados fueron poderoso. fue la Iglesia, cuya Militen ,

k.:I•n hechos políticos, sociales y econiami- loa átillifiers dónde cumenzó a plasmar da preocupaba particularmente al Es.' ros, sobre la base de las informaciones esa (Albura popular., en el Seno de un con- fado en esta etapa. ()t'un fueron las asi,i- apuircidas era todos los diarios de Nue. ygliati leiado que por entonces se hacinaba ciaciones de colectividades extranjeras. UD> AIreS, así Cütln0 en las revistas in.a.~i en los conventillos del centro. Socieda- que procuraban relbrzai la identidad'. , importantes ;id país , las principales •des mutuales y de resistencia, organiza- nacional de los iuutpos inmiznirl/M, ISi•. plIblii.:11Cil , Ilet> peciC'tdicas extranjeras. .Se das por nacionalidad y por oficio, síndi• nalMente, hubo gttipt.is que, insertos en incluyen también algunos de los doro- c a ras . biblio tecas popu lares. escuelas ii• los mismos sectores populares, busca, mentos Inas ¡t'ovniantes upa.reeidos en el bertarias, centros socia listas. son algunos ron incidir sobre ellos cala un planteo periodo.

de los ejemplos de estas utganinictOnea que apuntaba al desatíO y a tul arruino. celulares que brotaron espontáneamente Sos, op...),',11411111111,1,1-. eihregiusi Inílt. fueron los anarquistas y .socialis•

AIAZI`nlina $9010013 y' a travéb de las cuales no sólo se arlien• las, clite llegaron a. bu:titular' pfopuctilay Arfl¿S1C1 U$1 25 lo In incipiente sociedad sino que se c011• que írnplieaban un proyecto Cultural al, Remo del imUllcill 141 30 rortIll, Una tradición culturalparticular , ternativo. Sin embargo. y u pesui de. que enrula, u tiro 1., :weat lo a lá orden dei Centro de mente Ola y cOnsistente. la historia de la sociudad popular e• in -

:IvIve stign ,¿ i,-,ne ,, It-wilkei obre el Eatedn y la Pero esa cultura en formación no le- separable de la de estos grupos que .;:ort-

cultura de los I res pop e. en Buenos Aires, 80-1945

lir:J Mapa de profundas y compl•

oitieln tellt/s), Pueynedóri S JO, 6to. sults5 piso, 102, buenos Ake%, un campo aislado ni autosuficien• tribuyeron conformada., tampoco se•

eie~e~~1~a~ l e,Sobre él procuraron Incidir lo modeló a imagen y Seinejanzu de sus

Punto <I1 Cebenrsel' 1 y cultittartt1LÍlii 13 ...••• --•.+, .•••-••• •

:1,11113 .;;iniKi.111‘- 1:::-.;1HIi4 -u.;1 11(1.j::»:: ,

• dtiuj dunn.112114,.›, le. cultura re.

ndi.via de Itáki.119.Ktes

!ntlnericlit

out:4 ehibiWa 1.1:e 1neor.

porm kilt 5:: le ret.lbazo, de aceptación y pero larnhnin de rlRrilr •

tie 1:111 ,:navién, u t'in, LIC

• y:ilidoCttakpner

1. • ?:;•*•••I tOrril eVP1 en •

t 4,5 r

lrk.hpiOIS 1;41;0, p110.:+ 1,1 j ,J

., (11 1.,:5111. 113 C.111!1141 1111.1 0 dt.,,¢ hile! •

;n.tus Jr Ictolge. ¡t.:W:1 V 044,.;

daba : reles., 111:11./Iel“

C.11 lii.',11 1 1•111 y Fin que: ltL tm

eti j tlú . ni) iiIS

,•1 n 1111.,)1

!la

Ulla I eptelh'in 111:1S 31)klítnInCrI1e

iieti ,111C piC1 1.11(11. 3 iltIprIltel, en

k .,;pt:Hal anarrpillas. rol otra. R.:doblado en rlcarnpn de

cuncebida corno • instrumento de uoliesión e

inIel..1‹.tein, n ideológica de l ilación, uhicirvu al unte v.ortcurriau también otras, lostitwiones, como la dri aervicio 1:11' 01111.1,4St.Ofio, Ln Uno y 1) tb.)

ft.)11 XICIt3 ellpite 11 t

un 11131 CtItt VA 1

L: eiJi:.çí1t pOpltiiil 113111. 8111 C111.

hlif;;;i) 1111 papel C.Otno y t ., ..1p, [ tfic •

utit} V algunos de gtns

,Jiruntt haceige s1111: a r zir.Ur de 1.; Se

ili:11- 31,1.:1 del pero 'm'oye. lif'ir>•

tic IVO 11.4 fut14.Jr que 11.1ado

viblu;:t para 1", tÉrrc popu, •

luIvs i LI tic itt tilính.cf riclu irSn Esto

1:, t1.:11 7:,1 ,,) [EH ti re,.ihir

rito: srinultribe irnenle :

out/10105y :.-1.11)orallt , ..i 11;iii etup:1 mueran! I I

yd no rne 1.y«, 4 etiliiltt

dvl mochar nt II,. el 1 5 el

1 ,.n .1 induzlandernenIt. d , ' r.--,ciract4 , 11 1

tos ..1lnes su/bre los ,.;,',.:(4-.1res pilnItares, (3111-

1)11:1i W:111111 il/ :1 é stt' 11 ,.,i1li 1 :t, 1,1 re rlexi.011 lu 11.4

Li avanLe dt; la áli.11 1, 11.tz191 , 1n1

‘11-enve1tte. rimlerakil) ioin ,.1c1 Ift.sie y una inciora relaliva

itigrelu In!. coincidieron en esta etapa ron rl arrulle, de los nledio!.; de cclamilicderi:3n,

que comenzaron a tener alc.luico LI cinLt. la radio, lus diarsuh, Invierten Una 12 inuuricia cada nniyeJi tít• - '

nu. ,d<:+.1 , 1,1 de 1:i eldtutz, N1111110 a partir

de lit que se

tur P.Yn dr rl Lí 11N r.:1 iii rinu Li> tors orultues-das y .:Ikultis InCositit5i que, ti ir ot.ra

nnuitAran nira rHpulare.:1..

avaricg.! ..., del HI:r1.1.4.1 tie ltt

n1I .nli4:15. :le ernDurlik:aeiÓn inaluvt no iin• plicap3n la tic ,,zIpticlirm le tii ugen.

enle pire:P.1113nm influir sobre la coi. hin plri ,ular, t . orn1„, ui iglesia

111'M

p 11;ri 1,71e( 10, tt dit.uttitt tu:

1'

Lrtt' ti HIVIU•ilp:

t vige-n , ".} v v 11Nbl

P.3:11:3 f t);r..t.: tlevlii.111 ti

11.11Ju iIltti ineüi pcnod , u allter101 : .

p:/ra 1119 pl().

:1 1 HUI ¡nal tic

91 i9 torno 1.sud1/4,1v

1.•!1 todo como Libido::. Ctt

1,1Ivreite:',; 105 c111T11t1n111 51i$

3unque nuevos •por ,

'ntl'LV,Ialulio ..5. 1 lá‘:tii íiiie.s de la de. Y3 no solunienle pro-

: tmirinfl.n. de las ',el-

Ltbros de Ediourp."1 flmr

Mujo Luisa Bastos, Borges ante la critica 1923 1960, 3.56 p„ USS 8.00

ikrnán Vmdal, Lite.ratuu hispruwantesteam Ide.)logio Stirgirnientu,y: crisis, 120 p., U$S 4.00

Saúl Skisnov..113, Borgex y la Cábala L loiwnicila del Yettio, 120 p USS 3,50.

Oscar1 Inihn A.rte 'dr morir (ntiman), 1 I5, í,i Ç

noge S. Mine,tdrtor Lidia Arnericum Fiviion I oday:a Sympo5lInn, USS 9.95.

Beatriz Pastor, Roberto Atil y la rebelihn alienada, 12.0 p., USS Rox S. Mine, editar, Littlature and Popular toliore in the Brapanie World:

A Syinpusíurn, .112 p.,,i`j$S II 9.5, krndirk Ilejel y Marie Panie‹.3, Iluellal/No.1tnrincr s ..1.,!..1 p., tryS (3 .50,

Garrels, Marlítqgul y la A tlentíntl. 111i itittel n¡rno..1.. Isabel Alvarez Burilad, Discoininindml , rttl!turn en Guillerrau Cabrera

Infante

Saúl Sosnowaki 5 PUh111.0 COURT

20.1011 -1. S, A.

TARIFAS DE SUSCRIPCIONES

Blbliotecin e instituciones: 1)18 21.00 Suscripciones VIS 15.00

Patrocinadoras:VIS 30.00 Excepeibn: Año 1, non. /JIS 2£00)

14 /Cultura riacienal y cultura popular Punto de Vista

nas rurales del pais, al principio sobre todo de la región pampeana en crisis, que cada vea rná5 expulsaba a los hijos de la primera inmigración. •En la du-dad, esa segunda generación, criada y Lducalla en la Argentina, tenía segun.- tiknie. una identificación mucho menor firme con la taudición cultural paterna, ella misma modificada por la nueva vida. Sectores importantes ya habían recorrido su primer S' a menudo nativa tramo de la 'aventura del mcenso•: empleo calificado, el .neg aieiia para cuera.,

ta propia. lu casa en alguno de tos bardas Por otra parte, Mientras el

acabar eapitalista se consolidaba en el arra de las industrias urbanas, la adral-niatraaion publica tamliian coaela tal:demente. ale manera que el °breo» industrial y el empleado público ern. penaron .,1LT mal típicos que el tr .abi•• iadoi de taller o el -cuenta propia. linos y otros, y algo:: mala : •voincidie• ron en lo qUe empezó a ser el ámbito mas caria:atm- istmo de la saeiabilidast: el harma l.a ciudad se expandió en roma notain.e. Transportes baratos y ,mudes loteas posibilitaron el primer gran pro- club:, de GribUrirailiZliciiin. Los trabaja-doley. basta entonces coneenirados en el centre o en la Boca comenzaron a desple:::arse 1.?ol 10:4 barrioit, ii,eneral• inente apartados de los lugtues de tra• ajo, iIOERIc tIn11113ball la -casa propia• .

Allí se teiieron y anudaron las nue-vas rade.? ale solidaridad., que ciample-na,anablin o atipla:u:iban a las baaadas :irataipaltuatite en el origen uncional o co el trabajo cornala. se ill'atalaro,i crecieron los centros,

caracterkriCoS de la sociabilidu•l. que transcurría en la cuadra, ci

cinc-teatro, el baile de club o el atrasa cvi;oil. Allí, en el barrio, se aitaarro-

narria las nuevas organizaciones celu-bula típicaa rlc= asir periodo: la S' il

de Cimiento, el club de barrio, a ruin cóinité político. Vate, desarrenu qipto“.3

la r>4.'idir.la de importancia, al menos reta , tiva, lel tallar aentiaateaanid y el a...alai:a-

taba, donde la conversación :a la dilata. Ne lualizaha n en Vi Wilt.) re•

lativanlente llomogerler)s por au urigen Sir actividad, y tam.blen la petalleroli

arillittoS estrictamente 1.1olítieos o Mes. tomo •entro soehdista '' la so-

dedati de resistencia anarquista. ('te - clon cultural popular.. En estos planteos

cló, en cambio, la importancia de la fa , se señala que no sólo irrumpen decidi•

Milia y el hogar, asentado ahora en la demente los medios masivos de comuni•

casa propia y lamblen la de otros árnbi• ca.ción •particularmente la radió— sino

tos específicamente barriales, corno que loa propios sectores populares apare-

el café,. el club, la biblioteca o la socle• con bruscamente en la escena política. dad de fomento. Pero allí la helero. Ambos fenómenos habrían concurrido geneidad social era marcada: trabajado. en eI mismo aentldo: mientras los medios res de distintos oficios y ramas se suma- masivos penetraban hasta los más recón-ron 3 los pequenos coinerciantea del ba- ditoa resquicios de la saciedad, otro tanto rho, a algún profesional y hasta a cier- oeurría„ por ejemplo, con los renovados tus "nuniainalem". Se fueron gestando sindicatos, que reivindicaban una plum- nuevas solidaridades, jerarquía.* y lile- lidad de (unciones sociales, políticas y razgos, vfnculos múltiples y coinciden- cuitulales. Sobre todo, ocurría eso con

entre gt'iltú diversa, tepéruloSe ,así un estado tratante dispuesto a llenar un entramado social original. rutina los huecos de la sociedad civil y

Probablemente tarnbien eran hueveii hacer suntir sn influencia sobre ellos.

los temas tic dm:matonea e altercan-411mi: lia sido, eointiii derivar de estos hechos

de ideas que allí tenían lagar. de modo la interpretación, explícita u implícita,

que fue generandos• iodo mi Lumia:, ti• la manipulador] pura: loa sectores

experiencias peco Mies que cortlri• populares serian filCil los

conformar la nueva visión del ditia masivas, blanda arcilla lista para

inundo de los sectores populares, aleja- ser modelada desde el !astado, robada rasa, o cualquier otra metáfora. 'l'al hipótesis está en la base de la n'Id; cid-siert de las interpretaciones sobre el poi pulismo peronista, la de hiato (3erinartí, con su planten sobre las ''masas en disponibilidad", capturadas y encuadra-das por un estado, autoritario y popu• lista.

Pensamos ., en cambio, que sociedad y política de masita se construyen también a partir de esa cultura • del "sentido Ce}fliiirl ” de los sectores populares a quienes se apela desde el poder, ha tus , tirria de esta etapa queda hiera de tus límites de esta nota, Diatante la misma

ademas hubo sin duda cambios profundos en la aullara popular, en sus contenidos y en sus practicas. Pero apuntemos pata ter-minar que por lo menos dos, concepcio. nes básicas del proyeeto perunisla la propuesta populista de la alianza de cla-ses y lu noción de justicia social sin duda encontraron un campo de recoma airmeino y reproducción en esa cultura de los set tares populares que se había ido zumraando en el período anterior a 945..

1.41 Jur mat rúrt hisfririca it ,a r fht47-11, 1:1 1(Cd0113, 1977, 'romo 1,

Luis Rutnervi_Las ideas politiors en ,Itryrirrra Buenos Aires, 1973, 1 75,

cada ve -t más de la frontalmente Cüestionadora actitud que caracterizó a los círculos de trabajadores del Cen-tenario o de la Semana Trágica. Parece así d'hilase esa imagen tan típica de los sectores populares de principios de si-glo: la de una suciedad puesta patas para arriba, deshecha y rehirelia, una Vez su-primidos el paaran el capitalismo-- y el Estado. En su lugar, surge lentamente una concepción nueva, menos contesta-taria, nir9 conformista tal vez, la de una sociedad que puede ser reformada y me- orada de a poco, la de utia sociedad que puede llegar a ser mal justa.

Yodos estos rasgos sugieren que en esta etapa se fue conformando en Buenos Aíres una cultura de. los sec-tores subordinados de la suciedad que apelaba menos a los trabajadores en sen-tido estriar() -alomo lo hacía a parid-pios ale siglo. y irás ri lo popular en su concepción más amplia e Masiva.

'l'al vez en esos rasgos de la cultura de los sectores populares encontremos. una le Iza claves pral la comprensiam del pro-

acao de cambio que se inicia Inicua laaaa, año en el que simbólicamente podenioa irldear el origen de la era eunternpora-faa tic nuestra vida sociopolítica y sucio. cultural. En ese sentirlo, dudar110s de los planteos de quienes han creidv ver en asa fecha Lin corte profundo en la tradi•