Pinturas de casta: racismo, bio-poder y el giro decolonial

-

Upload

marina-reyes -

Category

Documents

-

view

215 -

download

0

description

Transcript of Pinturas de casta: racismo, bio-poder y el giro decolonial

Pinturas de casta: racismo, bio-poder y el giro decolonial

Por Marina Reyes Franco, Lic. Historia del Arte

raza.

(Del lat. *radĭa, de radĭus).

1. f. Casta o calidad del origen o linaje.2f. Cada uno de los grupos en que se subdividen algunas especies

biológicas y cuyos caracteres diferenciales se perpetúan por herencia.3. f. Grieta, hendidura.

4. f. Rayo de luz que penetra por una abertura.5. f. Grieta que se forma a veces en la parte superior del casco de las caballerías.

6. f. Lista, en el paño u otra tela, en que el tejido está más claro que en el resto.7. f. Calidad de algunas cosas, en relación a ciertas características que las definen.

~ humana.1. f. humanidad (‖ género humano).

de ~.loc. adj. Dicho de un animal: Que pertenece a una raza seleccionada.

"Raza". En el Diccionario de la lengua española. Fuente electrónica [en línea]. Madrid, España: Real Academia Española.

El término raza, en creciente desuso en círculos científicos y académicos, aún es usado en la

jerga común para referirse a los distintos grupos étnicos de la raza humana. El sociólogo peruano

Aníbal Quijano plantea que fue en el encuentro de los españoles y portugueses con el Otro al llegar a

América que surgió por primera vez la idea de raza en el sentido moderno.1 De esta manera, las

primeras identidades geoculturales del mundo moderno fueron establecidas a partir de la conquista.

América y Europa, pues, se produjeron históricamente de manera mutua. El arte producido en América

durante la época colonial juega un papel importante en la construcción de identidades y constituyen una

de las herramientas utilizadas para representar el poder colonial en América.

Las pinturas de castas son un género pictórico desarrollado en el siglo XVIII en que se

representaban los distintos cruces étnicos posibles en América, o más específicamente, en la colonia de

Nueva España, entre indígenas, españoles y africanos. Dichas pinturas, usualmente realizadas en

series, mostraban a una pareja, cada uno de una raza distinta, acompañados de un niño/a, quien era el

resultado de dicha unión, y un breve texto descriptivo de las castas que se mezclaban y se producían.

Estas estrategias de clasificación y ordenamiento de la sociedad van de la mano del surgimiento del

1 Quijano, Aníbal. “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, en La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, Lander, Edgardo (comp.). Lima, Centro de Investigaciones Sociales, CIES, 2000. p. 202

racismo, el disciplinamiento y biopoder en el mundo moderno, y su legado apunta hacia la necesidad de

un giro decolonial en la América Latina actual. Es aquí, como en todas las ex colonias, que debemos

entender las importantes repercusiones que estas relaciones entre imagen y palabra tienen sobre nuestra

historia.

En los cuadros de castas se pintan familias pero nunca se trata de retratos, sino de “prototipos

idealizados con el propósito de registrar la variedad étnica.”2 Estos cuadros son los únicos en que los

miembros de las castas son protagonistas de una pintura, pues éstos usualmente eran incluidos en

pinturas de carácter descriptivo de la vida en la colonia, o como simple atributo de los personajes de

alto rango.3 Las series de castas oscilan entre los 14 a 20 cuadros que representaban las distintas

mezclas raciales de Nueva España. Entre las series que se conocen hoy en día, como a la que nos

referiremos más adelante, se encuentran algunas incompletas. Esto, según Castro Morales, hace difícil

tratar de determinar un número promedio, pero predominan las series formadas por dieciséis pinturas.4

Estas obras eran realizadas al óleo, sobre tela o láminas de cobre en un formato rectangular y con

dimensiones que oscilan entre treinta por veinte centímetros hasta un metro por un metro cincuenta

centímetros. También hay otra variante, muchos menos común, en que en una sola pintura se

representan todas las clasificaciones de manera compartimentada. Se han identificado sobre cien series

de castas novohispanas y, mientras que la mayoría son de carácter anónimo, algunas han sido atribuidas

a Juan Rodríguez Juárez, Ignacio de Castro en Francia, José Joaquín Magón en España; y Miguel

Cabrera, en México y Estados Unidos.5 Este tipo de pinturas profanas se originó en la primera mitad

del siglo XVIII en las ciudades de México y Puebla en la colonia de Nueva España. Las pinturas

mostraban el tipo físico, indumentaria y oficios de las diversas mezclas raciales utilizando, según

Castro Morales, clasificaciones eruditas, donde se reunieron términos de origen popular, empleados

para designarlas con carácter despectivo, realizadas como un motivo de curiosidad para las

mentalidades ilustradas del siglo XVIII.6

2 Braccio, Gabriela y Gustavo Tudisco. "Ser y Parecer. Identidad y representación en el mundo colonial", en Ser y Parecer. Identidad y representación en el mundo colonial. Catálogo de Exposición, Museo Isaac Fernández Blanco, 2001. p. 28

3 Idem. 4 Castro Morales, Efraín. “Los cuadros de castas de la Nueva España”, Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft,

und Gesellschaft Lateinamerikas, 20 (Köln: Böehlau Verlag, 1983) 671-690. Traducción del Institute of Latin American Studies, University of London. <americas.sas.ac.uk/publications/docs/genero_segunda4_Castro.pdf> p. 1

5 Bargellini, Clara. "Reseña de New World Orders: Casta Painting and Colonial Latin America' de Ilona Katzew", Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, primavera, año/vol. XIX, número 070, México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México, 1997. pp 140-141.

6 Castro Morales, Efraín. “Los cuadros de castas de la Nueva España”, Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft,

Explica Castro Morales:

En las series conocidas, cada escena, en una pintura o en un cuadrete dentro de un solo lienzo, lleva un número que

corresponde al lugar que ocupa, dentro de ella, además de un texto, con la designación de los progenitores y la del producto,

de acuerdo a la taxonomía empleada. En el primer cuadro de algunas series el texto se inicia con la palabra “generación

de”, situando a continuación el nombre del miembro masculino o femenino de la pareja, luego la preposición “y” o “e”, para

seguir con la designación del otro miembro de la pareja y después el verbo “produce” o “nace”, y el apelativo que

corresponde al niño Estos textos pueden ir pintados encima de las figuras, directamente sobre el fondo, también dentro de

una banda o en un espacio rectangular tratándose de cuadretes dentro de un solo lienzo, aunque por lo general se sitúan en la

parte baja dentro de una cartela circular, ovalada o mixtilínea. En algunas pinturas se suelen colocar textos con los nombres

populares de las frutas que se encuentran representadas.7

Las clasificaciones utilizadas en las pinturas no son las mismas en todas las series, aunque

coinciden en las designaciones de las mezclas entre los tres grupos raciales primarios: españoles, indios

y africanos. Los términos más utilizados para referirse a las mezclas entre estos grupos eran mestizo

(español-indio), mulato (español-negro) y zambo o zambaigo (negro – indio). Según Katzew, “para el

siglo XVII aparecieron dos términos adicionales: castizo (mestizo de tez clara) y morisco (mulato de

tez clara)” y en el siglo XVIII ya habían surgido términos fantásticos para referirse a las castas y su

descendencia.8 Respecto a los productos de la unión de estas mezclas, hay notables diferencias en los

textos de una u otra pintura. Según Castro Morales, “los nombres de los productos que corresponden a

las mezclas anteriores, entre sí o con algunos de los grupos raciales primarios, difieren notablemente de

una serie a otra [...] La nomenclatura empleada es muy variada y abundante.”9 Estas mezclas son

descritas como albino, chino, torna atrás o salta atrás, loco, grifo, cambujo, albarazado o albarrazado,

cuarterón, barcino o bararcino, coyote, coyote mestizo, chamiso, gíbaro, zambaigo, calpamulato, tente

en el aire, genízaro, no te entiendo y ahí te estás. Las pinturas de castas surgen por una preocupación

de generar una mirada hacia el interior de la sociedad colonial, señalando las diferencias entre

peninsulares y demás habitantes, y las resultantes mezclas. Aunque no se sabe mucho acerca de quién

encargó los ciclos, no hay duda de que fueron producidos para una audiencia mayormente española y

criolla. Según Braccio y Tudisco, “las series tenían como objetivo la divulgación del fenómeno, a

und Gesellschaft Lateinamerikas, 20 (Köln: Böehlau Verlag, 1983) 671-690. Traducción del Institute of Latin American Studies, University of London. <americas.sas.ac.uk/publications/docs/genero_segunda4_Castro.pdf> p. 8-9

7 Idem. p. 48 Katzew, Ilona. "Casta Painting: Identity and Social Stratification in Colonial Mexico." New World Orders: Casta

Painting and Colonial Latin America. de Ilona Katzew, et al. Catálogo de exhibición. New York: Americas Society, 1996. p. 2

9 Castro Morales, Efraín. “Los cuadros de castas de la Nueva España”, Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft, und Gesellschaft Lateinamerikas, 20 (Köln: Böehlau Verlag, 1983) 671-690. Traducción del Institute of Latin American Studies, University of London. <americas.sas.ac.uk/publications/docs/genero_segunda4_Castro.pdf> p. 4

manera de ilustración científica, fuera del ámbito colonial, ya que casi la totalidad de las series

existentes fue hallada, durante los siglo XIX y XX, en Europa.”10 Estas series persiguen el interés

taxonómico de la época pues, además de presentar una tipología de las etnias y ocupaciones, también

incluyen un rico sistema de clasificación en que lo objetos, comida, flora y fauna están claramente

identificados,11 además de prestarle atención a la vestimenta como portadora de significados que

evidencian una posición social.

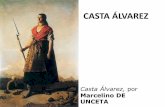

En el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco en Buenos Aires se encuentran

dos pinturas pertenecientes a una serie incompleta de pinturas de castas. Estas obras, de autor

anónimo, fueron realizadas en óleo sobre tela durante el último tercio del s. XVIII y provienen de la

Ciudad de México. La inscripción en los cuadros indican los títulos que les han sido designados:

“Mestizo y Española sale Castizo. 2” y “Mulato y Española sale Morisco. 5”. Ambos cuadros miden

63 x 70cm y son una representación de un grupo familiar integrado por tres figuras, con el hombre de

casta a la extrema izquierda del cuadro, una mujer española en el centro y un niño a la derecha, que van

acompañados, en el borde superior, de una filacteria blanca con leyenda en negro con las

clasificaciones raciales representadas que le dan título a las obras, y cinta de tela roja que cae

serpenteando por los laterales, enmarcando las figuras. Las similitudes cesan ahí.

En la pintura “Mestizo y Española sale Castizo. 2”, las figuras marchan sobre un fondo neutro

que, en su cuarto superior derecho, presenta un recorte a manera de ventana con alféizar, iluminado por

una luz solar. En el centro de la pintura hay una mujer de tez blanca, parada de tres cuarto perfil

izquierdo, con la cabeza inclinada y vuelta hacia atrás con el rostro de tres cuartos perfil derecho. Su

cabello castaño está peinado hacia atrás y está cubierto con un pañuelo rojo a modo de tocado y viste

una camisa traslúcida, plisada, de mangas tres cuartos ajustadas al codo y con los puños acampanados.

La falda de la mujer es blanca con floreado rojo, y detalles siena en la volanda del ruedo. También

lleva rebozo en bandas multicolores con flecos, dispuesto en V sobre el pecho y cayendo hacia atrás

desde los hombros. El brazo de la izquierda se halla flexionado a la altura de la cadera, mientras que

el otro brazo está extendido, tocando al niño a la derecha. A su izquierda se encuentra un hombre de

tez oscura, también de tres cuartos perfil, con largo cabello negro lacio, patillas anchas, rostro lampíneo

10 Braccio, Gabriela y Gustavo Tudisco. "Ser y Parecer. Identidad y representación en el mundo colonial", en Ser y Parecer. Identidad y representación en el mundo colonial. Catálogo de Exposición, Museo Isaac Fernández Blanco, 2001. p. 29

11 Katzew, Ilona. "Casta Painting: Identity and Social Stratification in Colonial Mexico." New World Orders: Casta Painting and Colonial Latin America. de Ilona Katzew, et al. Catálogo de exhibición. New York: Americas Society, 1996. p. 1

y ojos saltones. Su vestimenta consiste de un sombrero de ala ancha de color claro, puesto de lado y

adornado con cintas, camisa blanca y celeste, traje compuesto por una casaca y un calzón siena claro

con ribetes blancos, medias rojas y zapatos siena. También lleva una quilma color tierra sobre sus

hombros, abullonada en el torso y que cae por la espalda. Tiene el brazo de la izquierda flexionado

sobre el pecho. A la derecha de la mujer se encuentra un niño de tez clara, de tres cuartos perfil

izquierdo, con la cabeza gacha, cabello rubio y mejillas sonrosadas. Viste casaca oscura y calzón

blanco aparentemente estampado, medias blancas, zapatos negros y lleva tricornio negro. Sobre los

hombros lleva una capa azulada, de solapas cuadradas y bordes dorados. Abraza un pequeño perro

blanco. La ventana de fondo presenta un paisaje urbano integrado por un edificio prismático con

ventanas, en primer término, y una fachada de iglesia con su torre con un cielo celeste con nubes

blancas.12 Este paisaje es completamente distinto al de “Mulato y Española sale Morisco. 5”, donde las

figuras están pintadas sobre un fondo neutro color siena oscuro. Sobre el eje vertical está pintada una

mujer de tez blanca, parada de tres cuarto perfil izquierdo, con la cabeza inclinada y la mirada dirigida

al frente. Es de tez blanca y rasgos regulares, con la frente amplia y despejada debido al peinado tirante

hacia atrás. Sus cabellos son oscuros y están cubiertos en parte por un pañuelo rojo que oculta el rodete

y del que pende un rebozo negro sostenido por una peineta invisible, cayendo por la espalda y

cubriendo el hombro y brazo derecho. Viste blusa blanca de mangas tres cuartos con pechera de

guardainfante también blanco, con cintas rojas y amplia falda con verdugado azul oscuro. De su cintura

pende cuelga un reloj de oro. En el cuello anuda una gargantilla de tela negra con un broche de oro y

piedras. El antebrazo izquierdo apoya sobre su cadera y sostiene, un abanico cerrado, mientras que el

brazo derecho, flexionado hacia adelante en escorzo, tiene el puño fuertemente cerrado. A su izquierda,

también de tres cuartos perfil, está el hombre de tez oscura, cabello crespo, y rasgos pequeños, quien

dirige su mirada hacia la mujer, tiene la boca entreabierta y un poco de barba. Viste una destartalada

camisa blanca de mangas largas, desabotonada, deshilachada y rasgada. Lleva calzón hasta las rodillas,

de color siena claro y botas negras, también tiene casaca de mangas desmontables, color celeste con

botones y ribetes dorados y el puño de la manga suelta en rojo. A la derecha de la mujer se encuentra

un niño de tez oscura y pelo abundante y ensortijado, de tres cuartos perfil izquierdo, montando un palo

en donde está inserto un caballito blanco con arneses en rojo y amarillo. El niño lleva tricornio rojo,

camisa blanca de mangas tres cuartos de puños deshilachados y, sobre ella, una quilma corta de escote

ribeteado en rojo. Lleva puesto un calzón verde deshilachado por sobre la rodilla, con un cordel atado

a la cintura del que penden seis cascabeles y tiene las rodillas, mediapiernas y pies descubiertos. Su

12 "MESTIZO Y ESPAÑOLA SALE CASTIZO." Catálogo Acceder. Web. 21 Ago. 2010. <http://www.acceder.gov.ar/es/2082174>.

brazo izquierdo está flexionado hacia arriba sosteniendo una espuela en miniatura, mientras que con el

derecho agarra el extremo superior del palo.13

Una descripción formal tan minuciosa de las figuras y su ropa es necesaria porque la relación

entre la identidad racial construida a través de estas pinturas y el texto que las acompañan está

intrínsecamente ligado a la vestimenta, oficios y escenarios en que se representaba cada casta. Las

castas eran una construcción social no solamente vinculada a la raza, sino a un conjunto de signos que

permitían identificar al otro en el espectro social. Las indagaciones históricas y filosóficas de Michel

Foucault sobre el poder son operativas al analizar estas pinturas de castas. Foucault clarifica que, para

él, su objetivo siempre fue el de crear una historia de las distintas maneras en que los seres humanos

son hechos sujetos a través de unos mecanismos de poder.14 Los españoles trasladaron su esquema

social jerárquico, incluyendo la división entre nobles y plebeyos, a la colonia en el siglo XVI. Sin

embargo, ya para el siglo XVIII, cuando estas pinturas fueron realizadas, había una creciente

difuminación de las fronteras sociales como consecuencia de las mezclas de castas. Foucault habló de

la objetivación, la clasificación científica y la subjetivación como prácticas divisorias. Las prácticas

divisorias son modos de manipulación que combinan la mediación de la ciencia y la práctica de la

exclusión – usualmente en un sentido espacial, pero siempre socialmente.15 Según Foucault, “el sujeto

es objetivado por un proceso de división, ya sea dentro de él mismo, o de los otros. En este proceso de

objetivación, se les da una identidad social y personal a los seres humanos.”16 Estas pinturas proveían

una visión de la realidad destinada a ser analizada en el extranjero, principalmente por las autoridades

imperiales. Por esto, las primeras series fueron orientadas a plasmar la riqueza de la colonia, pero en la

segunda mitad del siglo XVIII los miembros de las castas inferiores eran plasmados con ropa hecha

jirones, y en su mayoría dedicados a los oficios. Katzew añade que esto parece responder a “la

creciente preocupación de la élite sobre la imposibilidad de discernir los diferentes grupos sociales de

la colonia, debido a que la ropa se utilizaba a menudo para borrar la identidad.”17

La Corona y la Iglesia se hacían presentes en el Nuevo Mundo a través de múltiples

13 "MULATO Y ESPAÑOLA SALE MORISCO." Catálogo Acceder. Web. 21 Ago. 2010. <http://www.acceder.gov.ar/es/2085331>.

14 Michel Foucault, “The Subject and Power,” Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics, de Hubert Dreyfus y Paul Rabinow (Chicago: University of Chicago Press, 1982), p. 208. Traducción de la autora.

15 Rabinow, Paul. “Introduction”, The Foucault Reader (Nueva York: Pantheon Books, 1984), p. 8. Traducción de la autora.

16 Foucault, Michel. “The Subject and Power,” Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics, de Hubert Dreyfus y Paul Rabinow (Chicago: University of Chicago Press, 1982), p. 208. Traducción de la autora.

17 Idem.

representaciones, “en tanto quienes residían en él reconocían esas representaciones para legitimar su

propio derecho e identidad.”18 Entre los valores que se promulgaban estaba la subordinación del

Estado a la Iglesia y la limpieza de sangre, que implicaba que se era un Cristiano honrado si no se tenía

sangre judía o musulmana. Después de la conquista, esto se traduce a la pureza respecto a la sangre

indígena y africana. Cuando los españoles comenzaron su empresa conquistadora y convirtieron a los

indios al cristianismo, en sí un imperativo para justificar sus acciones, estos se convirtieron

automáticamente en la aristocracia mexicana, sin importar su origen u ocupación. Los indígenas, ahora

convertidos en plebeyos, contaban con una jerarquía interna propia reconocida por los españoles, pero

los africanos estaba situados en la escala más baja de la sociedad.

Es posible que la idea de raza se haya originado como referencia a las diferencias fenotípicas

entre conquistadores y conquistados. Luego se construyen referencias a unas supuestas estructuras

biológicas que diferenciales entre los diversos grupos “raciales”. Estas ideas de “raza” aún perduran,

no sólo en las expresiones comunes, sino a tal grado que tan recientemente como 1998, la Asociación

Americana de Antropología emitió una opinión oficial al respecto, declarando, aunque no

unánimemente, que sólo hay una raza humana.19 Las relaciones sociales fundadas a partir de esta idea

dieron paso a nuevas identidades tales como indios, negros, mestizos, y redefinió español y portugués

por europeo. Ahora, no sólo se refería a un continente, sino que también implicaba una raza. Según

Quijano, aunque ya los futuros “europeos” conocían a los futuros “africanos”, pero no es hasta la

conquista de América que estos términos se establecen y, de hecho, primero surge el “indio”, que el

“negro” y la raza es un concepto anterior al “color”.20 De una parte, la codificación de las diferencias

entre conquistadores y conquistados en la idea de raza, es decir, una supuesta diferente estructura

biológica que ubicaba a los unos en situación natural de inferioridad respecto de los otros. Esa idea fue

asumida por los conquistadores como el principal elemento constitutivo, fundante, de las relaciones de

dominación que la conquista imponía.21 En cuanto a los rasgos fenotípicos, éstos se hallan obviamente

en el código genético de los individuos y grupos y en ese sentido específico son biológicos. Quijano

18 Braccio, Gabriela y Gustavo Tudisco. "Ser y Parecer. Identidad y representación en el mundo colonial", en Ser y Parecer. Identidad y representación en el mundo colonial. Catálogo de Exposición, Museo Isaac Fernández Blanco, 2001. p. 9

19 “Statement on 'Race'” American Anthropological Association, May 17, 1998. Web. <http://www.aaanet.org/stmts/racepp.htm>

20 Quijano, Aníbal. “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, en La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, Lander, Edgardo(comp.). Lima, Centro de Investigaciones Sociales, CIES, 2000. p. 202

21 Quijano, Aníbal. “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, en La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, Lander, Edgardo(comp.). Lima, Centro de Investigaciones Sociales, CIES, 2000. p. 202

cita su propio trabajo anterior, “¡Qué tal raza!” y el libro Human Biodiversity, Genes, Race and History

como sustento para derrotar la idea de la diferencia de razas entre los humanos. Estos, dice Quijano, no

tienen ninguna relación con ninguno de los subsistemas y procesos biológicos del organismo humano,

incluyendo por cierto aquellos implicados en los subsistemas neurológicos y mentales y sus

funciones.22 El mito de la pureza racial, tiene por función normalizar las múltiples creencias que

constituyen el discurso colonial. Lo que hace es discurso de la fijación es convertirlo en fetiche.

Utilizo fijación en referencia a Foucault en el concepto de dispositivo o aparato pero a su vez también

lo que hace es tener una lectura del estereotipo en términos de fetichismo. El significado raza

encuentra su fijeza como racismo.

Como ya fue señalado, el mito fundacional de la versión eurocéntrica de la modernidad es la idea

del estado de naturaleza como punto de partida del curso civilizatorio cuya culminación es la

civilización europea u occidental. De ese mito se origina la específicamente eurocéntrica perspectiva

evolucionista, de movimiento y de cambio unilineal y unidireccional de la historia humana. Dicho mito

fue asociado con la clasificación racial de la población del mundo. Esa visión sólo adquiere sentido

como expresión del exacerbado etnocentrismo de la recién constituida Europa, por su lugar central y

dominante en el capitalismo mundial colonial/moderno, de la vigencia nueva de las ideas mitificadas de

humanidad y de progreso, entrañables productos de la Ilustración, y de la vigencia de la idea de raza

como criterio básico de clasificación social universal de la población del mundo.23

Uno de los aspectos del bio-poder sobre el cuerpo humano tiene una dimensión biológica,

además de ver el cuerpo como un objeto a ser manipulado. En el caso de “Mestizo y Española, sale

Castizo. 2” y “Mulato y Española, sale Morisco. 5”, es interesante notar que ambas muestran uniones

de castas con españolas, pero el niño que resulta de ambas uniones representa momentos muy distintos

en la evolución racial, según concebida en ese momento. En la pintura “Mestizo y Española sale

Castizo. 2” demuestra como la sangre española es redimible, blanquea al mestizo y lo lleva hacia un

mejor estado de civilización. Esto es evidenciado en su vestimenta elegante y limpia, la ternura con el

animal que sostiene en sus brazos, la mano extendida de la madre y el paisaje de una ciudad que está

ausente en la representación del conjunto familiar de sangre negra. Este niño castizo, si luego

reproduce con una española, eliminaría por completo el elemento indígena de su descendencia. Según

indica Alonso O' Crouley, “si el mestizo es hijo de un español y un indio, el estigma desaparece en el

22 Véase Marks,Jonathan. Human Biodiversity, Genes, Race and History. (Nueva York: Aldine Transaction, 1994) y Aníbal Quijano, “¡Qué tal raza!”, en Familia y cambio social, (Lima: CECOSAM, 1999)

23 Quijano, Aníbal. Op cit. p. 220

tercer paso de descendencia, porque se entiende como sistemático que un español y una india producen

un mestizo, un mestizo y un español, un castizo, y un castizo y un español, un español”24 Por otro lado,

sobre la pintura “Mulato y Española sale Morisco. 5” podemos comenzar señalando que la misma

palabra “mulato” es peyorativa, pues se refiere a “mula”, un híbrido.25

Nuevamente, Alonso O'Crouley señala:

se ha acordado que a partir de un español y un negro nace un mulato, de un mulato y un español, un morisco, de un morisco

y un español un torna atrás y de un torna atrás y un español, un tente en el aire, que es lo mismo que un mulato, se dice, y

con razón, que un mulato nunca podrá salir de su condición de mestizos, sino que es el elemento español que se pierde y se

absorbe en la condición del negro26

Según Katzew, “los negros eran considerados un grupo homogéneo sin derechos y sólo eran redimibles

individualmente, una vez habían probado su lealtad a la Iglesia y a sus amos.”27 La población negra era

considerada “salvaje, animal, obscena, desvergonzada y lujuriosa.”28 La sangre negra era portadora del

estigma de la esclavitud, con connotaciones de atavismo y degeneración, y las pinturas de casta servían

como ilustración de este racismo científico.

La objetivación de los individuos, según la plantea Foucault, parte de una masa indiferenciada y

luego de otras poblaciones seleccionadas, ya sea la clase trabajadora, y aquellos grupos definidos como

marginales. En este modo de objetivación, el sujeto puedo ser visto como víctima, “atrapado entre los

procesos de objetivación y encierro”.29 En sus análisis, Foucault se refería al aislamiento de los

leprosos, encarcelamiento de los pobres, locos y vagabundos. En el caso de las pinturas, las castas son

objetivadas, asumiendo diversas identidades que les han sido dadas, a través de procedimientos de

poder y saber a grupos dominados o formados a partir de las prácticas divisorias. Se tiende a

estigmatizar e inmobilizar, literal y metafóricamente, a todo aquel que no se ajuste a las rígidas

estructuras sociales. Para Foucault, “...si no eres como todos los demás, entonces eres anormal, y si

24 Alonso O'Crouley, Pedro. A Description of the Kingdom of New Spain (1774), trans. and ed. Seán Galvin (Dublin: Allen Figgs, 1972).

25 Braccio, Gabriela y Gustavo Tudisco. "Ser y Parecer. Identidad y representación en el mundo colonial", en Ser y Parecer. Identidad y representación en el mundo colonial. Catálogo de Exposición, Museo Isaac Fernández Blanco, 2001. p. 28

26 Alonso O'Crouley, Pedro. A Description of the Kingdom of New Spain (1774), trans. and ed. Seán Galvin (Dublin: Allen Figgs, 1972). p. 20

27 Katzew, Ilona. "Casta Painting: Identity and Social Stratification in Colonial Mexico." New World Orders: Casta Painting and Colonial Latin America. de Ilona Katzew, et al. Catálogo de exhibición. New York: Americas Society, 1996. p. 1

28 Braccio, Gabriela y Gustavo Tudisco. Op cit. p. 2629 Rabinow, Paul. “Introduction”, The Foucault Reader (Nueva York: Pantheon Books, 1984), p. 10. Traducción de la

autora.

eres anormal, entonces estás enfermo. Estas tres categorías, no ser como todos los demás, no ser

normal y estar enfermo no son lo mismo pero han sido reducidas a la misma cosa.”30 A pesar de que

Foucault se refiere a la psiquiatría, no sólo recalca la manera en que percibimos dicha práctica, sino

como vemos a todos los que son distintos: se encierran, se paralizan y se posicionan fuera de la

sociedad. En Nueva España hubo intentos de segregación a los indios de los españoles a finales del

siglo XVII, mientras que los negros vivían como esclavos con los españoles. Los negros eran

considerados infames por derecho dada su condición u origen de esclavo y sus opciones legales eran

limitadas, siendo excluidos de los puestos civiles ante la prohibición de casarse con indios o blancos y

se les prohibió llevar armas. Los indios, por otro lado, eran considerados “gente sin razón” e incluso

tratados institucionalmente como menores de edad bajo la tutela del estado.31 El sistema de castas,

basado en la institucionalización de los derechos legales a lo largo de las líneas de unas características

raciales, sirvió al propósito de la organización de los tres sectores de la población con el fin de asignar

roles específicos política, económica y social. También se recomendaba que los indios se casaran con

indios puros, españoles, y castizos solamente,32 a fin de mantener una sociedad jerárquica con énfasis

en la superioridad de los españoles y con miras a que toda la población se fuera de alguna raza pura, ya

fuera europea o indígena, pero jamás africana. En resumen, las diferencias raciales eran utilizadas

como estrategia de control social y al enfatizar la diferencia, se ejercía poder sobre la población.

Las pinturas de castas, como los retratos de la realeza, eran pinturas que proveían una visión de la

realidad para ser analizada en el extranjero. Roger Chartier cita la edición de 1727 del Diccionario de

Furetiere para referirse a la definición de representación como imagen de un objeto ausente, ya sea un

concepto, cosa o persona, y también a la mostración de una presencia. Hay, por lo tanto, una

representación transitiva y otra reflexiva, sobre cuya condición Marin desarrolla su concepto de

representación. Chartier señala el aporte de Louis Marin al afirmar que la representación, según su

definición del concepto, sirve de apoyo para comprender las relaciones que los individuos tienen con el

mundo social, incluyendo:

las operaciones de recorte y clasificación que producen las configuraciones y múltiples mediante las cuales se percibe,

construye y representa la realidad; a continuación, las prácticas y signos que apuntan a hacer reconocer una identidad social,

30 Foucault, Michel. “Je suis un artificier”, en Michel Foucault, entretiens, de Roger-Pol Droit (ed.) (París: Odile Jacob, 2004) p. 95 (Entrevista de 1975)

31 MacLachlan, Colin M. y Rodríguez O., Jaime E., The Forging of the Cosmic Race: A Reinterpretation of Colonial Mexico. Berkeley/Los Angeles/Londres, University of California Press, 1980. p. 200

32 Lorenzana, Francisco Antonio. "Avisos para la acertada conducta de un párraco en América," en Concilios Provinciales primero y segundo celebrados en la muy noble y muy leal ciudad de México (1555 y 1565) (Mexico City: Imprenta de Hogal, 1769), p. 394.

a exhibir una manera propia de ser en el mundo, a significar simbólicamente una condicón, un rango, una potencial por

último, las formas institucionalizadas por las cuales “representantes” (individuos singulares o instancia colectivas) encarnan

de manera visible, “presentifican”, la coherencia de una comunidad, la fuerza de una identidad o la permanencia de un

poder33

Como bien indica Chartier, el “ejercicio de la dominación política […] se respaldó en la ostentación de

las formas simbólicas”.34 El mundo ordenado y clasificado tal y como se mostraba en las pinturas era

para consumo europeo, pues cumplía con sus exigencias e intereses taxonómicos y etnográficos. Pintar

estos cuadros o, mejor dichos, encargarlos, era un intento de representar lo irrepresentable, de controlar

y cuantificar una sociedad cada vez más fluida. En Nueva España había una necesidad ideológica de

establecer clasificaciones raciales que a su vez dieron pie a estereotipos. Según Katzew, los primeros

ejemplos de pinturas de castas del primer cuarto de siglo del siglo XVIII podrían haber sido concebidos

como “recordatorios a la Corona española que México seguía siendo una sociedad rígidamente

estructurada”35 La realidad, sin embargo, era otra, ya que había una permeabilidad cada vez mayor en

las fronteras sociales, con miembros de las castas más bajas que se dedicaban a oficios considerados

viles, haciéndose de dinero y retando así la idea previamente aceptada de que ser español equivalía a

ser noble. La mezcla de razas y el cambio en distribución de las riquezas, propició que más gente

pasara de una categoría racial/social a otra. Como indica Bourdieu, “una clase se define tanto por su

ser percibido como por su ser, tanto por su consumo, como por su posición en las relaciones de

producción,”36 y las relaciones económicas en la colonia a fines del siglo XVIII ya no favorecían

exclusivamente a los españoles. Según Katzew, “mientras que la raza era utilizada como un indicador

de status, ya para el siglo XVIII ser español no garantizaba la exclusividad de superioridad social.”37

El racismo en base a la ciencia era sintomático de la crisis social en la colonia. La emergencia de la

pintura de casta como género se debió al clima de ansiedad respecto a la pérdida de control sobre la

población, y contribuyó a la formación identitaria en México durante el siglo XVIII.

El término "raza" se utilizó de varias e inestables maneras durante el período colonial y la

33 Chartier Roger. “Poderes y límites de la representación; Marin, el discurso y la imagen”, Escribir las prácticas; Foucault, de Certaur, Marin. Buenos Aires, Editorial Manantial, 2001. pp. 83-84. (Originalmente publicado en la revista Annales. Historie, Sciences Sociales, año 49, N 2, marzo-abril de 1994, pp. 407 – 418)

34 Idem. p. 87.35 Katzew, Ilona. "Casta Painting: Identity and Social Stratification in Colonial Mexico." New World Orders: Casta

Painting and Colonial Latin America. de Ilona Katzew, et al. Catálogo de exhibición. New York: Americas Society, 1996. p. 3

36 Bourdieu, Pierre. La distinción. Análisis social del criterio selectivo, Madrid, Taurus, 1991. 37 Katzew, Ilona. "Casta Painting: Identity and Social Stratification in Colonial Mexico." New World Orders: Casta

Painting and Colonial Latin America. de Ilona Katzew, et al. Catálogo de exhibición. New York: Americas Society,

retórica de la raza durante todo el siglo XVIII se utilizó para inventar las distinciones entre lo que hoy

llamamos clases. Según MacLachlan y Rodríguez, el status socioeconómico de una persona comenzó a

jugar un rol mayor a finales del siglo XVIII y se dependía más de ese criterio al determinar el status

social es un individuo. Paralelamente a las castas representadas en las pinturas, la clasificación pasó a

depender de varios factores que constituían la calidad de una persona, tales como distinciones sociales,

culturales y económicas, que eran tan importantes como la etnia al determinar su identidad. 38 La

retórica de la raza en las pinturas de castas durante el siglo XVIII fue utilizada para inventar

distinciones entre lo que hoy llamamos clases y hay una asignación de oficios de acuerdo a las razas.

Retomando el argumento de Quijano, la identidad de Europa y, por ende, el capitalismo y la

modernidad, fueron posibles gracias al trabajo gratuito de indios, mestizos y negros en América. Estos

sujetos quedan atrapados en una red social fundada en la división del trabajo a partir de las razas que,

aún luego de las independencias latinoamericanas no cambió grandemente. Europa se convierte en el

siglo XIX en la sede central del proceso de mercantilización de la fuerza de trabajo (desarrollo de la

relación capital-salario) como forma de control del trabajo, de recursos y sus productos. El resto de las

regiones al nuevo mercado mundial, colonizados, estaban bajo condiciones no salariales de trabajo.

Desde principios del periodo colonial, la nueva clasificación racial de la población y la asociación de

dichas identidades con el trabajo no remunerado, hizo que los europeos se atribuyeran la exclusividad

del derecho al trabajo con paga como un privilegio de blancos. La dominación económica de Europa

sobre el resto del mundo desarrolló un rasgo común entre estos dominadores, llamado etnocentrismo.

Como bien explica Quijano, “la asociación entre ambos fenómenos, el etnocentrismo colonial y la

clasificación racial universal, ayuda a explicar por qué los europeos fueron llevados a sentirse no sólo

superiores a todos los demás pueblos del mundo, sino, en particular, naturalmente superiores.”39 Luego

de los guerras de independencia en América Latina, “la mayoría de los países sufre un retroceso del

capital y se fortalece el carácter colonial de la dominación social y política bajo Estados formalmente

independientes.”40 El desarrollo del capitalismo colonial/moderno en Europa fue un momento clave

para el desarrollo de la modernidad de maneras tan distintas en Europa y el resto del mundo. Sin

embargo, desde muy temprano en la conquista, señala Walter Mignolo, hay un deseo y reclamo de de-

1996. p. 238 MacLachlan, Colin M. y Rodríguez O., Jaime E., The Forging of the Cosmic Race: A Reinterpretation of Colonial

Mexico. Berkeley/Los Angeles/Londres, University of California Press, 1980. p. 20039 Quijano, Aníbal. “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, en La colonialidad del saber:

eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, Lander, Edgardo(comp.). Lima, Centro de Investigaciones Sociales, CIES, 2000. p. 210

40 Quijano, Aníbal. “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, en La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, Lander, Edgardo(comp.). Lima, Centro de Investigaciones Sociales, CIES, 2000. p. 218

colonizar América de las actitudes racistas que la dominaban, si bien no lo expresaban en esos

términos.41 Los primeros decolonialistas serían Waman Poma de Ayala con su libro Nueva Crónica y

Buen Gobierno (1616) y Otabbah Cugoano con Thoughts ans Sentiments on the Evils of Slavery, de

1787, y que constituye una contestación a Adam Smith, quien 10 años ante había publicado Wealth of

the Nations, un libro fundamental del capitalismo emergente.

Los discursos sobre la raza en la Nueva España oscilaron entre una representación ideal de la

sociedad colonial, ordenado y estabilizado a través de rígidos sistemas de clasificación, y una población

real mezclada que exigía un entendimiento más fluido del valor del sujeto colonial para la sociedad,

más allá de las limitaciones del determinismo racial.42 La articulación de los registros visuales y

textuales en las pinturas de castas reflejan un complejo sistema colonial de clasificación que, más que

una realidad rigurosa, pone en evidencia la permeabilidad entre las castas. Sin embargo, lo que la

imagen nos dice más allá de la palabra y viceversa, aún resulta doloroso en América y otros continentes

colonizados. Si bien se afirma que las clasificaciones utilizadas en las pinturas de casta eran eruditas,

no podemos negar el legado que dejaron, o el origen popular de dichas palabras; cuarterón, chino,

jabao, o trigueño, son palabras comunes en varios países latinoamericanos para referirse a varios

niveles de mestizaje y negritud. Las modalidades de presentación de sí mismo están gobernadas por las

características sociales del grupo o los recursos propios de un poder, pero no son una expresión

inmediata, automática, objetiva del status quo de uno o la potencia del otro. Su eficacia depende de “la

percepción y el juicio de sus destinatarios, de la adhesión o la distancia con respecto a los mecanismos

de presentación y persuación puestos en acción.”43 Según Mignolo, lo que hace falta es un giro de-

colonial. Lo que este giro implica es la apertura y la libertad del pensamiento y de forma de vida-otras,

ya sea en términos económicos o de teorías políticas; la limpieza del ser del saber. El desprendimiento

de la retórica de la modernidad y de su imaginario imperial articulado en la retórica de la democracia.

La realidad de América posterior a las guerras de independencia y el establecimiento de los Estados

modernos no eliminó las categorías raciales ni la división de trabajo. La burguesía criolla que se

instaló en todos los países, salvo Haití, no veló por llevar a cabo un cambio radical de las actitudes

hegemónicas hacia las “razas” inferiores, cuyas repercusiones aún se aprecian en América Latina. El

41 Mignolo, Walter “El pensamiento decolonial: desprendimiento y apertura” en El giro decolonial: Reflexiones para una diversidad oistémica más allá del capitalismo global, Bogotá: Instituto Pensar/IESCO, 2007.

42 Jiménez Del Valle, Nasheli. “Pinturas de Casta: Mexican Caste Paintings, a Foucauldian Reading” New Readings Vol 10, Tilmann Altenberg and Rachael Langford (eds.). Cardiff, Cardiff University. 2009. pp. 1-17

43 Chartier Roger. “Poderes y límites de la representación; Marin, el discurso y la imagen”, Escribir las prácticas; Foucault, de Certaur, Marin. Buenos Aires, Editorial Manantial, 2001. pp. 83-84. (Originalmente publicado en la revista Annales. Historie, Sciences Sociales, año 49, N 2, marzo-abril de 1994, pp. 407 – 418) p. 95

poder no es un ensamblaje de mecanismos de negación, rechazo, exclusión, sino que produce

efectivamente y es probable que produzca a los mismos individuos.44 Hay varias maneras de combatir

el poder y que, donde exista una relación de poder, siempre habrá la posibilidad de resistencia, no

importa cuan opresivo sea el sistema.

Imágenes

44 Foucault, Michel. “Je suis un artificier”, en Michel Foucault, entretiens, de Roger-Pol Droit (ed.) (París: Odile Jacob, 2004) p. 95 (Entrevista de 1975)