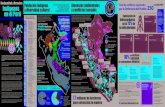

Pueblos indigenas en riesgo de desaparecer

-

Upload

movimiento-dignidad -

Category

Documents

-

view

220 -

download

2

description

Transcript of Pueblos indigenas en riesgo de desaparecer

1

Kofán Están asentados en Nariño y Putumayo. Según el Plan de Vida del Pueblo Kofán, realizado por sus autoridades tradicionales, la comunidad cuenta con 1.143 personas. El pueblo Kofán se remonta a épocas anteriores a la conquista, donde varios grupos indígenas prehispánicos como los Mocoa, Pasto y Sucumbíos (de probable filiación Kofán), participaban en extensas redes de comercio de productos selváticos. Sin embargo, sólo se tuvo noticia de los Kofán hasta finales del Siglo XVI. El territorio donde este pueblo habita en el Putumayo representa un fortín estratégico para los grupos armados ilegales. Debido a ello, entre 2003 y 2008 se reportaron 50.711 personas desplazadas en la región del Bajo Putumayo.

Siona Se nombran a sí mismos Katucha-‐Pai o “gente del río de la caña brava”. Viven al sur de la Amazonía y en Putumayo. Su población se estima en 1.829 personas, según el Censo Dane de 2005. El pueblo indígena Siona desarrolló un modo de vida de convivencia con los seres de la tierra – airu (animales, plantas, aire, agua, viento y los dueños y guardianes de los lugares sagrados). Airu es el hábitat natural, el lugar del cual obtienen todos los elementos esenciales para garantizar su subsistencia y desarrollo cultural. El pueblo Siona históricamente ha vivido duros procesos para lograr la protección de sus territorios, con lo cual hoy son más claras las problemáticas de pérdida de su cultura, disminución demográfica, desnutrición, pobreza, contaminación y detrimento del medio ambiente, entre otros.

Betoye Habitan a orillas del río Cravo, en el Municipio de Tame, Arauca. Aunque no conservan su lengua original, hablan un español particular denominado Español Betoyo, en el que permanecen ciertas estructuras gramaticales del sustrato Betoye. Su población se estima en 800 personas. En este grupo indígena, la autoridad la tiene el capitán, generalmente el hombre más anciano del grupo. El Pueblo Betoye ha estado históricamente expuesto a la violencia política y social. Los Betoye han sufrido diversas formas de amenaza debido a la presencia de actores armados ilegales en su zona de asentamiento, que los han dejado en medio de las confrontaciones armadas. Esto ha tenido impactos negativos en su cohesión familiar, comunitaria y su supervivencia como pueblo.

Sicuani Los Sikuani son conocidos también como los “kive”, palabra que significa gente. Gran parte de su población vive en Venezuela, donde se les conoce con el nombre de jive. En Colombia habitan en los departamentos de Casanare, Guaviare, Vaupés, Vichada Arauca, Meta y Guainía. Su población está estimada en 23.006 personas. Su condición nómada les permitió resistir a los intentos de reducción por parte de los conquistadores, así como a las incursiones caribe. Sin embargo, se vieron afectados por el comercio de esclavos practicado por los portugueses en el rio Orinoco y sus afluentes, y más adelante por las guahibadas o cacerías de indígenas incentivadas por los primeros fundadores de los hatos ganaderos de la región.

2

El territorio donde habita esta comunidad tiene una ubicación privilegiada para la instalación de corredores de movilidad para el tráfico de armas, insumos y derivados de la producción de coca. Entre 2003 y 2008, fueron asesinados un total de 9 indígenas pertenecientes a esta etnia.

Nukak Makú Comparten su territorio con otros pueblos del Resguardo de Vaupés. Viven en el noroeste Amazónico. Su población se estima en 400 habitantes. Hasta 1995, la comunidad Nukak era el pueblo nómada más móvil de Sudamérica; sin embargo, hoy en día, a pesar de que su movilidad se encuentra reducida, mantienen desplazamientos por el bosque para aprovechar recursos, y para visitar parientes y amigos. En los últimos 20 años la situación de derechos humanos de los indígenas Nukak Makú ha estado relacionada con el contacto frecuente con otras poblaciones, las disputas territoriales entre los grupos armados ilegales, la economía de la coca y la demanda de su mano de obra. En razón de esto, han sufrido desplazamientos forzados, que han conducido a su vez a la reducción de su movilidad, la modificación de sus hábitos y prácticas cotidianas, la interrupción de la transmisión de los conocimientos tradicionales y un grave descenso demográfico debido a la transmisión de enfermedades.

Guayabero Se ubican en los departamentos de Guaviare y Meta. Su población se estima en 1.118 personas. Dentro de su cosmovisión, el mundo se estructura en niveles ocupados por los humanos, espíritus y seres mitológicos. El control del río Guaviare y de sus territorios aledaños se ha convertido en una de las principales causas de disputa entre los grupos armados ilegales en los municipios de San José del Guaviare, Mapiripán y Puerto Concordia. En este contexto, los resguardos de la etnia Guayabero, al estar ubicados en las riberas del río, se encuentran en el centro de los enfrentamientos.

U´wa Los U´wa no son un grupo homogéneo. Algunos sectores, en particular los que se ubican en el río Blanco (riowa), han adaptado estilos similares de vida a los campesinos. La reducción sistemática de sus territorios tradicionales ha sido uno de los factores de mayor impacto para sus comunidades, así como el principal punto de sus demandas. La mayoría de su población habita en los departamentos de Boyacá, Casanare, Santander y Norte de Santander. Su población se estima en 7.013 personas. Los U´wa se han visto afectados por la presencia de grupos armados ilegales en su territorio, así como por las exploraciones mineras. Durante el período 2003–2008, el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH registró el homicidio de 3 integrantes de la comunidad indígena U’wa. Entre 1998 y 2001 se reportaron 10 homicidios de integrantes de esta comunidad.

Páez-‐Nasa

3

Los Nasa están localizados en su mayoría al sur de los Andes, en la región de Tierradentro, entre los departamentos de Cauca y Huila. Habitan además en el Tolima, Putumayo, Meta y Caquetá. Se considera el segundo pueblo indígena en cuanto al tamaño de su población. Son aproximadamente 138.501 personas. A pesar de su fuerte resistencia contra los conquistadores, a partir de la segunda década del siglo XVII se establecieron las encomiendas y las misiones en el territorio indígena. Desde entonces los Nasa han emprendido múltiples luchas por su territorio, compartido con los pijao, guambiano y guanaca. La región del norte de Cauca se ha configurado en los últimos tiempos como una de las más críticas del departamento en lo que respecta a la confrontación armada y a la situación de derechos humanos de sus habitantes. Los Nasa o Páez han vivido constantes violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, entre las que se cuentan masacres, asesinatos selectivos, amenazas y desapariciones.

Coreguaje Están localizados al suroeste de la Amazonía a lo largo del río Orteguaza, en los departamentos de Caquetá y Putumayo. Son aproximadamente 1.321 personas. La situación de derechos humanos del pueblo Coreguaje se relaciona con la ubicación de sus comunidades en zonas que los grupos armados irregulares han considerado como estratégicas en el marco de la confrontación armada. Las poblaciones más afectadas se ubican en los municipios de Milán y Solano, pues sus asentamientos se encuentran cerca de las riberas de los ríos Orteguaza, Caquetá y Peneya, utilizados para la movilización de insumos para la producción de base de coca, de combatientes y armas hacia el departamento de Putumayo.

Pijao Los Pijao habitan la región del Suroccidente del Tolima, especialmente los municipios de Coyaima, Natagaima, Ortega, Río Blanco y San Antonio. También se han asentado recientemente en San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá. Son aproximadamente 17 mil aborígenes Pijao. Las tribus Pijao opusieron dura resistencia a la conquista española, razón por lo cual se declaró en su contra una guerra de exterminio que duró alrededor de 60 años. Esta etnia ha sido víctima directa del desplazamiento forzado, fenómeno que en el caso de los Pijao se ha dado con mucha fuerza desde los años noventa, por la multiplicidad de grupos armados ilegales presentes en la zona del suroccidente tolimense. Esta situación llevó al asentamiento de esta etnia en otros lugares del país, e incluso a la existencia de un cabildo Pijao conformado por desplazados en Bogotá desde 1999. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en diciembre de 2003, otorgó medidas cautelares a favor de las comunidades indígenas Pijao.

WIWA

4

El pueblo Wiwa, compuesto por 13.627 personas es una de las cuatro comunidades indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, junto con los Kogui, Kankuamo y Arhuaco. Los Wiwa están asentados en la vertiente suroriental y norte de la Sierra. Su modo de vida está regido según el principio espiritual de la existencia de la Ley de Origen, por lo cual mantienen una relación sensible con la tierra. Damana es su lengua nativa, pertenece a la rama lingüística Chibcha. La coyuntura actual del pueblo Wiwa está dada por la resistencia a la presencia de grupos armados ilegales y a las multinacionales que, sin consulta previa, exploran su territorio para llevar a cabo proyectos que van en detrimento de su cultura y estabilidad territorial. Cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

KANKUAMO El pueblo Kankuamo, compuesto por 12.714 personas, junto con las comunidades indígenas Kogui, Arhuaco y Wiwa, habita en la Sierra Nevada de Santa Marta, en su vertiente oriental. Algunos indígenas kankuamos están asentados en el Resguardo de Valledupar. Su ubicación geográfica fue un atractivo para las instituciones españolas, lo cual implicó relaciones de poder y culturales desiguales. Ello dio como resultado, desde el Siglo XIX, el debilitamiento de usos y costumbres (por ejemplo el vestido tradicional y su lengua casi extinta). Entre 1995 y 2008, el pueblo Kankuamo fue víctima de la confrontación armada en el país, lo que dejó 190 indígenas asesinados y 400 familias desarraigadas de su territorio y forzadas a huir hacia centros urbanos y otras áreas de la Sierra. Cuentan con medidas provisionales de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

ARHUACO La comunidad indígena Arhuaca habita la vertiente occidental y suroriental de la Sierra Nevada de Santa Marta (junto con los pueblos Kogui, Kankuamo y Wiwa). Son 22.134 personas. Ante los procesos de colonización, el pueblo Arhuaco optó, con miras a preservar su espiritualidad como método de resistencia, por recluirse y encontrar refugio en las partes más altas de la Sierra Nevada. Sin embargo, el contacto con la arremetida española produjo ciertos cambios culturales significativos en sus formas de convivir y relacionarse entre sí. Después de sus vecinos los Kankuamos, la comunidad Arhuaca es el pueblo indígena más abatido por el conflicto armado. Entre el año 2003 y 2008, 12 arhuacos fueron asesinados, 2 desaparecidos y 2,509 fueron víctimas del desplazamiento forzado.

KOGUI Habitan en la cuesta norte y sur de la Sierra Nevada de Santa Marta; territorio que comparten con el pueblo Arhuaco, Kankuamo y Wiwa. Se estima que hay 9,111 personas. Los Kogui son la comunidad más tradicional y con menor contacto con el resto de sociedad que existe en la Sierra Nevada de Santa Marta. El pueblo Kogui ha logrado mantenerse fiel a su cultura, a pesar de las constantes represiones y amenazas tanto de actores armados ilegales como del capitalismo occidental que intenta homogeneizarlos. La presencia de cultivos ilícitos ha exacerbado la violencia en el territorio sagrado de los Kogui y demás comunidades indígenas con las que comparte la Sierra.

WAYÚU

5

El pueblo Wayúu está compuesto por 270.413 personas que habitan en el departamento de la Guajira -‐alta, media y baja y en el estado de Zulia en Venezuela. Previo al contacto con los españoles, los Wayúu tenían altos grados de nomadismo. Al desarrollarse los procesos de colonización, el pueblo indígena adoptó el pastoreo, posteriormente el comercio y se asentaba por largos periodos en un solo lugar. La cultura wayúu es una de las más fuertes actualmente en el territorio colombiano. La coyuntura actual del pueblo Wayúu se caracteriza por la escasez de agua, la explotación de sus recursos naturales desde la década de los 80, (explotación petrolera, minas de carbón del Cerrejón y el puerto marítimo de la Alta Guajira), y la afectación debido a la lucha por el control territorial con actores armados ilegales.

6

EMBERÁ-‐KATÍO El pueblo Emberá-‐Katío se encuentra ubicado en diferentes lugares de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó, Caldas y Putumayo. Actualmente hay 38.259 personas que se auto-‐reconocen como Emberá katío. En la época prehispánica, los pueblos Emberá (Katío, Chamí, Dodibá y Eperara Siapidara) convivían en un espacio común, con una lengua, cosmología y rasgos culturales semejantes. Sin embargo, los procesos de colonización y el contacto con otras culturas, indígenas, blancos o negros, fragmentaron dicha comunidad. Desde el año 1998 esta etnia ha sido víctima de un alto número de homicidios, 112 entre el 2000 y 2002. En 2001, ante la gravedad de las circunstancias, la CIDH dictó medidas cautelares con el objetivo de proteger a la comunidad.

EMBERÁ-‐DOBIDÁ Las 37.327 personas que se auto-‐reconocen como Emberá-‐Dobidá se encuentran distribuidas en los departamentos del Chocó, Risaralda y Caldas. En la época prehispánica, los pueblos Emberá (Katío, Chamí, Dodibá y Eperara Siapidara) convivían en un espacio común, con una lengua, cosmología y rasgos culturales semejantes. Sin embargo, los procesos de colonización y el contacto con otras culturas, indígenas, blancos o negros, fragmentaron dicha comunidad. El contexto de conflicto armado en sus territorios ha puesto a esta comunidad indígena en riesgo de extinción física y cultural. 9 comunidades Emberá-‐Dobidá, donde habitaban aproximadamente 1.000 personas, están totalmente desiertas y 35 indígenas de la comunidad Indicina en el río Ancozó están desplazados en Puerto Meluk.

7

EMBERÁ-‐CHAMÍ 29.094 personas se autoreconocen como Emberá Chamí. Esta comunidad se encuentra asentada en los departamentos de Risaralda, Caldas y Antioquia. Otras personas están localizadas en los asentamientos en Quindío, Valle del Cauca y en Caquetá. El pueblo Emberá (que era en la época prehispánica una sola comunidad) fue fraccionado debido a los procesos de la conquista y colonia, dinámicas comprendidas por misiones evangélicas y reclamos de tierra, haciendo que las comunidades se dispersaran en disímiles territorios con distintos modos de desarrollo. Actualmente, el pueblo Emberá-‐Chamí se encuentra flagelado por el conflicto armado del país. Existe presencia de grupos armados ilegales en los departamentos donde residen, lo que ha generado desplazamiento forzado, altas tasas de homicidios, masacres, amenazas y combates en su territorio.

WOUNAAN Los Wounaan, término que significa gente, son una comunidad indígena que habita en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca y Bogotá. En dichas zonas habitan aproximadamente 9.066 personas. Previo a la conquista, el Urabá chocoano (o Darién) estaba habitado por indígenas, pescadores y cazadores sedentarios de las comunidades Kunas, Emberas y Wounaans. Sin embargo, en el siglo XV, los procesos de colonización obligaron a estos pueblos a dispersarse a lo largo de la región Pacífico colombiana y panameña y a transformar sus modos de interactuar con distintas comunidades y con la naturaleza. Los indígenas Wounaan se enfrentan a su posible extinción cultural, debido a la afectación que sufren por el conflicto armado y la pérdida de su cultura tradicional y formas de interacción.

AWÁ Las 25.813 personas que se reconocen como Awa Kuaiker habitan en los departamentos de Nariño, Putumayo y Amazonas. Todas las comunidades indígenas de la costa pacífica de Nariño fueron denominadas por los españoles como Barbacoas; sin embargo, el pueblo Awá se dividía en cuatro grupos según el territorio habitado: Sindaguas, Telembíes, Barbacoas e Iscuandés. La presencia de grupos armados ilegales y el narcotráfico en su territorio ha generado que el pueblo Awá deba desplazarse, para preservar sus vidas, y que sean despojados de sus parcelas. Los indígenas que han decido quedarse han sido forzados a trabajar para los grupos armados, perdiendo por completo su agricultura itinerante y en general su base económica. HITNU El pueblo Hitnú está asentado en los municipios de Arauca y Puerto Rondón, Arauca. Se estima que la comunidad está compuesta por 441 personas. Previo a la evangelización, los Hitnú aplicaban sus conocimientos astronómicos en el manejo del medio ambiente, es decir, predecían fenómenos naturales que condicionaban los ciclos reproductivos de los animales. Debido al desplazamiento forzado al que ha estado sometida la comunidad, el 70% de la población Hitnú está en graves condiciones de desnutrición y salud. INGA

8

El pueblo Inga está compuesto por 15.450 indígenas. La mayoría de ellos habita en el departamento de Putumayo. Sin embargo, pueden encontrarse miembros de la comunidad Inga en Nariño, en el Cauca y en zonas urbanas de Bogotá y Cali. Son reconocidos principalmente por su habilidad para las artesanías, sus conocimientos chamánicos, poderes curativos y alto nomadismo. El pueblo Inga está enfrentado a diversas presiones por los derechos territoriales, tanto por la propiedad como por su explotación. Del mismo modo, la presencia de grupos armados al margen de la ley y la consolidación y expansión de cultivos ilícitos ha puesto a los indígenas, especialmente a la población joven, en alta vulnerabilidad. KAMENTSÁ El pueblo Kamentsá, conformado por 4,879 personas está asentado principalmente en el Valle de Sibundoy y en dos resguardos en Mocoa, Putumayo, en el Valle de Cauca y Nariño. Desde los años 70, los Kamentsá iniciaron procesos de fortalecimiento educativo y cultural con el objetivo de preservar y aumentar sus procesos organizativos propios. Debido a su localización geográfica, en el Alto Putumayo, los Kamentsá han sido afectados por los movimientos de grupos armados ilegales y narcotraficantes, por lo cual han sido víctimas de hostigamientos y desplazamiento forzado. KICHWA Actualmente la comunidad indígena está compuesta por 481 personas. El pueblo Kichwa está asentado en el bajo Putumayo, específicamente en Puerto Leguízamo (Putumayo), Valle del Cauca y Antioquia. Se ha debatido acerca de las raíces del pueblo Kichwa, atribuyéndoles ascendencia peruana, pre-‐inca, inca o de la colonia, que llegó a Colombia debido a procesos migracionales. Sin embargo, la tradición Kichwa establece que su origen es ecuatoriano. Por su reducido número de habitantes, los Kichwa están en riesgo de extinción, especialmente por su exposición a la violencia y la pérdida de territorios. KUIVA El pueblo Kuiva, compuesto por 769 personas, está asentado en los departamentos de Casanare y Arauca. Desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, esta etnia fue víctima de asesinatos masivos en lo que se conoció como la práctica de cacería de indígenas. Desde los años 60, la evangelización generó una serie de presiones sobre los Kuiva, y en años más recientes, la presencia de actores armados ilegales y cultivos ilícitos. El pueblo indígena Kuiva está enfrentado a desafíos de salubridad, educación, control territorial y acceso a programas de subsistencia. CHIMILA El pueblo Chimila habita en el municipio de San Ángel, en las llanuras centrales de los Departamentos de Magdalena y Cesar. Su población está conformada por 910 personas.

9

Hasta antes de la colonización por parte de la Corona Española, el pueblo Chimila estaba distribuido en una vasta porción de la región Caribe, sin embargo ahora se encuentran reducidos a un territorio marginal. A finales de 2007, 417 indígenas chimila fueron desplazados por amenazas. COCONUCO El pueblo Coconuco se localiza en la zona central del departamento del Cauca. Parte del territorio se halla dentro de las inmediaciones del Parque Natural Puracé. En la actualidad existen más de 16.492 coconucos, que no conservan su lengua nativa, excepto en algunos nombres de plantas y lugares geográficos. El aumento de personas desplazadas, especialmente en los años 2007 y 2008, se puede atribuir a la creciente presencia de grupos post-‐desmovilización, que tratan de establecerse en áreas privilegiadas por su posición geográfica y por los cultivos ilícitos que se registran en el departamento. YANACONAS Su población estimada corresponde a 33.253 indígenas. La población Yanacona vive al sureste del departamento del Cauca, en el Macizo Colombiano, y en el Huila. De acuerdo con su cosmovisión, el universo se divide en tres mundos: el mundo de abajo donde viven los “tapujos”; el mundo intermedio, donde viven las personas, plantas y animales; y el mundo de arriba, que corresponde a Dios y a los santos. El desplazamiento masivo y el asesinato de líderes ha generado la ruptura de tradiciones culturales y familiares de la etnia Yanacona, en la medida en que han venido debilitando el tejido social y afectado la transmisión y continuidad de las prácticas culturales de esta etnia. CUNA El pueblo Tule, también llamado Cuna, pertenece a la familia lingüística Chibcha. En Colombia este pueblo vive en la región del Darién, en el Urabá antioqueño y chocoano. La mayor parte de su población vive en Panamá, en la comarca Cuna Yala de San Blas y en el bajo río Bayano. Al pueblo Tule no sólo se le conoce por su organización social y el ejercicio democrático de la autoridad y gobierno, sino también por el papel civilizador que les otorga a las mujeres, quienes además de ser consideradas proveedoras y transformadoras de los alimentos, son transformadoras de los seres humanos, concibiéndolos y haciéndolos verdaderos hombres. Históricamente, el Urabá se presenta como una zona geoestratégica relevante, por su condición de puerto y su cercanía con sistemas montañosos. Estas características la han erigido como una región clave para los grupos armados ilegales, los cuales desde sus orígenes han buscado asentarse en esta zona. EPERARA SIAPIDAARA El pueblo Eperara Siapidaara está distribuido a lo largo de la Costa Pacífica sur, en el departamento del Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Su población estimada es de 3.853 personas.

10

Los Eperara Siapidaara se reconocen como parte de la gran familia Embera. Sin embargo este pueblo presenta una dinámica cultural y adaptación territorial propia que se interpreta desde su cosmovisión Sia. Esta comunidad indígena ha sido afectada por el homicidio de sus miembros y el desplazamiento forzado. GUAMBIANO La mayor parte de su población vive en los departamentos del Cauca y Huila. Su población se calcula en 20.782 indígenas, de los cuales 77% vive en el Resguardo de Guambía en Silva, Cauca. Como resultado de la lucha histórica de sus caciques se les otorgaron varios resguardos coloniales que aún siguen ocupando. Durante el Siglo XX la recuperación de sus territorios se ha convertido en el centro de sus demandas y luchas. Entre 2003 y 2008, se desplazaron 1.817 indígenas de los 9 municipios que componen la región habitada por la etnia Guambiano. El municipio más afectado de la región fue Toribio con 1.275 desplazados indígenas. TOTORÓ Los Totoró se localizan en la zona oriental del departamento del Cauca, jurisdicción del municipio de Totoró. En el resguardo de origen colonial habitan 6.289 personas. Su lengua sólo es practicada actualmente por algunos habitantes, sobre todo por los abuelos y adultos. El pueblo Totoró, en conjunto con las demás comunidades indígenas del Cauca, se enfrentó a los españoles para proteger sus territorios y sus culturas, pero su resistencia fue superada y se vio obligado a retirarse. Durante el periodo de la Independencia, este territorio adquirió la condición de municipio y se consolidaron los actuales resguardos indígenas En los últimos años la situación de derechos humanos de los indígenas Totoró ha estado relacionada con las disputas territoriales entre los grupos armados ilegales, la economía de la coca y la demanda de su mano de obra. WITOTOS Los witoto habitan la zona sur de la Amazonía colombiana, departamentos del Amazonas, Putumayo y Caquetá. También habitan indígenas Uitoto en el Perú. Su población en Colombia se estima en 7.343 personas. La difícil navegación por los ríos en sus territorios los mantuvo relativamente alejados hasta finales del siglo XIX, cuando comenzó el auge extractivo de la quina y el caucho. Como resultado del conflicto colombo-‐peruano, este grupo se dispersó, refugiándose en puntos estratégicos de la Amazonía colombiana. La comunidad indígena Witoto ha vivido una historia de despojo, violación de derechos y explotación. YUKO

11

Los Yuko viven al noreste del departamento del Cesar, cerca de la frontera venezolana, así como en Venezuela, donde se concentra la mayor parte de su población. En Colombia habitan 4.761 personas, En épocas prehispánicas, su territorio se extendía desde el Valle del Cesar hasta el Lago de Maracaibo. A partir del siglo XVI algunos Yuko se vieron obligados a emigrar hacia la Sierra y a establecerse en las misiones capuchinas, mientras los demás emprendieron un largo proceso de resistencia que se mantiene hasta la actualidad. La presencia de actores armados ilegales en sus territorios ha imposibilitado el libre desarrollo de las actividades tradicionales del pueblo Yukpa, que está compuesto básicamente por cazadores, recolectores y agricultores, todas labores que requieren una amplia movilidad, la cual se ve obstaculizada y restringida por la situación de tensiones políticas y sociales. ZENU La población estimada alcanza las 233.052 personas. Este pueblo se localiza en los resguardos de San Andrés de Sotavento (departamento de Córdoba) y en el Volado (en el Urabá Antioqueño). Hay numerosos asentamientos en los departamentos de Córdoba, Sucre, Antioquia y Bolívar. La cultura zenú se destacaba por su excelente manejo de la ingeniería hidráulica, como lo evidencia un sistema eficiente de canales que por casi dos mil años llegó a cubrir 600.000 hectáreas. La principal problemática considerada por el pueblo Zenú es la pérdida de su lengua. Por otro lado, el hacinamiento territorial, consecuencia del despojo de tierras causado por años, no les permite el desempeño adecuado de la agricultura propia y actividades culturales.