Revista, Madre Tierra

-

Upload

toti-angeloni -

Category

Documents

-

view

6 -

download

2

description

Transcript of Revista, Madre Tierra

- 1 -

Madre TierraRevista de divulgación

científica del Profesoradoen Geografía del ISARM

Yvy Sy^

Año 3Volumen 3

- 2 -

Yvy – Sy : Madre Tierra

Este es el tercer número de la Revista de divulgación científica del Profesorado en Geografía del Instituto Superior “Antonio Ruiz de Montoya” de la ciudad de Posadas-Misiones.

El contenido central de la revista está compuesto por investigaciones y ensayos de-sarrollados por docentes/investigadores de la carrera de Geografía del ISARM, como así también de colegas amigos de otros institutos y Universidades. Su objeto es con-vertirse en un espacio de divulgación de los aportes al conocimiento dentro del cam-po teórico, metodológico y empírico de la Geografía. Además, facilitar el intercambio de producción científica con otras casas de altos estudios y constituirse en un meca-nismo de transferencia de resultados de investigaciones en el campo disciplinar de la geografía y ciencias a fines.

Los Autores.

- 3 -

Nos presentamos:

En Abril de 1960, abre sus puertas el Instituto Superior del Profesorado “Antonio Ruiz de Montoya” -I.S.P.A.R.M.- hoy I.S.A.R.M., que es la primera casa de estudios superiores de la provincia de Misiones. Monseñor Jorge Kemerer, su fundador y primer Obispo de la Diócesis de Posadas, tuvo en cuenta que en nuestra ciudad el 40% de los profesores que enseñaban en la escuela secundaria no tenían título habilitante y en el interior un 20%.

En los tres primeros años de vida institucional se crearon 9 carreras que con diferentes modi-ficaciones y transformaciones se mantienen hasta la actualidad. Las carreras fundacionales fueron 4: Filosofía y Pedagogía, Castellano Literatura y latín, Historia y Geografía.

Durante los primeros años, la carrera de Geografía, al igual que las demás del Instituto fun-cionó en el antiguo edificio del Colegio “Santa María” (en la calle Buenos Aires 285).

En 1963, Monseñor Jorge Kemerer y el Rector del Instituto Montoya, Jalil Baltazar Cura, gestionan apoyo del gobierno provincial para adquirir un terreno donde construir la sede propia.

En 1971, la carrera de Geografía, comienza a dictar sus clases en el edificio que actualmente ocupa el Instituto.

Nuestro Departamento se ha distinguido por sus innumerables actividades extracurriculares al promover permanentemente el perfeccionamiento de sus docentes, graduados y estu-diantes, organizando campamentos educativos, viajes de estudios, programas de extensión socio-comunitaria, conferencias, cursos y jornadas con la asistencia a eventos provinciales, nacionales e internacionales ( Encuentros de GAEA, Humboldt, UGI-IGU).

En 1.996 en el marco de la transformación educativa, se firma un convenio con la Universi-dad del Salvador de Buenos Aires para que los egresados de la carrera puedan cursar en dos años la Licenciatura en Geografía. Hoy algunos de ellos siguen con sus estudios de Doctorado en Geografía en la misma Universidad.

La carrera de Geografía se ha posicionado a nivel MERCOSUR al firmarse el acuerdo con la Universidad Federal de Paraná, Curitiba –Brasil. En este marco, dos estudiantes brasileños de esa casa de altos estudios, han cursado espacios curriculares en la carrera de Geografía del Montoya.

Son años de una vasta trayectoria; apostando a la formación de Geógrafos para la provincia y la región para lograr, gracias a la reflexión y a una opción personal, un docente científico y técnicamente capacitado a fin de comprender y transmitir la importancia de la Geografía como una Ciencia al servicio del hombre.

Por qué Yvy Sy:

Los orígenes de la lengua guaraní fueron claves en la historia de América Latina, ya que fue el guaraní el que facilitó los primeros contactos con los europeos que remontaron el Paraná, quienes hicieron alianzas con los nativos, fundando Asunción en 1537, base de irradiación del futuro Virreinato del Río de la Plata.

A comienzos del siglo XVII, el pueblo guaraní fue integrado al sistema colonial y desde ese momento, la lengua guaraní ha formado parte del pueblo y de su resistencia. Asimismo el

- 4 -

guaraní fue utilizado como idioma franco por los misioneros jesuitas, siendo uno de los fac-tores de cohesión social en la región de la misiones.

El Padre jesuita Antonio Ruiz de Montoya (1584-1651) fue un enamorado de la lengua gua-raní. El interés que mostró Montoya más en estudiar el guaraní que en enseñar otros co-nocimientos, es de grandísimo valor; la obra impresa de Montoya acerca del guaraní está compuesta de tres libros: Tesoro de la lengua guaraní (diccionario guaraní-español), Arte y Vocabulario de la lengua guaraní (compendio gramatical y diccionario español-guaraní), y Catecismo de la lengua guaraní. Los dos primeros han sido pilares de referencia imprescin-dibles a quien quería adentrarse al estudio de esta lengua, y lo sigue siendo incluso ahora.

Desde el punto de vista tipológico, el idioma guaraní es una lengua aglutinante, sin embargo la estructura morfológica, reúne rasgos de lenguas incorporantes y rasgos de las lenguas de tipo flexivo. La primera descripción del aspecto gramatical es del año 1639, cuando se edita el “Tesoro de la lengua guaraní” y el “Arte y Vocabulario de la lengua guaraní” en el año 1640. En 1727 se publica “Sermones y ejemplos en lengua guaraní”, que contiene traducciones hechas por el cacique Nicolás Yapuguay.

En la actualidad el idioma guaraní es hablado por casi 12 millones de personas, se habla en las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Salta, en todo el territorio Paragua-yo, en algunas zonas de los estados brasileños de Río Grande do Sul, Paraná y Santa Ca-tarina, como así también en comunidades de los llanos de Bolivia y en el oeste del Uruguay.El guaraní es parte de nuestra identidad como Misioneros, una porción de nuestro ser, un símbolo de pertenencia, es por ello que hemos elegido para la revista el nombre Yvy Sy, que en lengua guaraní significa “Madre Tierra”, una tierra fértil, poseedora de una naturaleza fuerte y exuberante, capaz de albergar y dar vida, una tierra que supo ser la tierra “Sin Mal” de los guaraníes.

Los Autores.

- 5 -

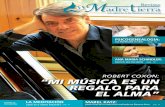

La Portada:

El color rojo de la tapa simboliza a la tierra colora-da. El rostro de una aborigen guaraní representa a Yvy Sy -Madre Tierra-, por ser los guaraníes los verdaderos dueños y habitantes naturales de estas tierras, y a quienes Monseñor Jorge Kemerer (fundador del ISARM) dedicó tiempo de su vida a ellos, poniendo en marcha el Pro-grama de Desarrollo Integral en las comunidades aborígenes de Fracrán y Perutí.

La cara de la nativa guaraní tiene una particu-laridad: los ojos verdes, simbolizando no sólo el reflejo de la exuberante vegetación sino tam-bién el crisol de etnias existentes en la provincia y la integración cultural entre las mismas. El color celeste en el rostro significa la abundancia de agua en el territorio misionero, proyectándose en el mismo el mapa de esta bella tierra, Misiones.

- 6 -

Flujos transfronterizos entre Posadas (Argentina) y Encarnación (Paraguay)Lic. Alberto Aníbal Cantero

La educación geográfica y la inserción de innovaciones en la práctica docenteDra. Diana Durán

El paisaje ordenado de la Reducción de Santa AnaDra. Elida Haydee Arenhardt

El blog como recurso didáctico en la educación geográfica: el caso de Gaia MisionesLic. María del Carmen JudykLic. Analía Beatríz MargalotLic. Sergio Luis Alberto Páez

El espacio urbano y la segregación por inseguridad… ¿Una ciudad para consumidores?Mgter. Eduardo Antonio Corsi

El papel de las redes sociales en la conformación de las asociaciones de inmigrantes. Estudio de la comunidad boliviana en Bahía Blanca. Lic. Ma. Soledad Bonaccorso Lic. Loreana Espasa

Microregión turística del sudeste de Misiones y nordeste de CorrientesLic. Alberto Aníbal CanteroLic. Sergio Luis Alberto Paez

7

11

1519

24

28

32

Índice

Análisis de las políticas agropecuarias en el sudoeste bonaerense en los últimos añosProf. María Belén RiverosProf. Karina Alejandra LaurinoLic. Matías Alamo

38

Emplazamiento de antenas repetidoras de telefonía móvil. Riesgos y vulnerabilidad social. Lic. Ma. Soledad Bonaccorso

43El Puente Internacional “San Roque González de Santa Cruz” desde una perspectiva geohistórica.Lic. Sergio Luis Alberto Paez

47Muchos miran, pocos venEl asombro como origen del conocimiento reflexivo de la geografía.Prof. Lic. Alejandro Tomás Neris

51

- 7 -

ResumenEn este trabajo se aborda el estudio del flujo actual de personas entre las ciuda-des de Posadas en Argentina y de En-carnación en Paraguay. Por este motivo el área de estudio abarca un espacio bi-nacional que es el escenario de prácticas fronterizas ejecutadas por pobladores. Estas prácticas, implican trabajo, comer-cio y consumos; diferenciados según se trate de habitantes de Paraguay o de Ar-gentina. El objetivo de este trabajo es ca-racterizar los movimientos de población entre las ciudades fronterizas de Encar-nación en Paraguay y Posadas en Argen-tina. La metodología utilizada se basó en la recolección de datos a través de en-cuestas y entrevistas. Los datos fueron procesados, analizados e interpretados con técnicas estadísticas y cartográficas. Los resultados muestran que entre las ciudades de Posadas y Encarnación se producen intensos movimientos de po-blación en ambas direcciones pero gene-rados por motivaciones diferentes. En el primer caso, los desplazamientos de po-blación paraguaya hacia Posadas son fa-vorecidos por la cotización del dinero que favorece al Guaraní en relación al Peso Argentino; y se relaciona con la compra de comestibles y combustibles. Otras motivaciones de relevancia son la oferta de trabajo, salud y diversión. En cambio el flujo desde Posadas a Encarnación, se da por motivos de compra de productos electrónicos, utilitarios para automóviles, visita a familiares, trabajo, estudios, di-versión y gastronómico.

Palabras clave: ciudades fronterizas - flujos de trabajo, comercialización y consumo.

IntroducciónLos estudios académicos abordan, cada vez más, a las fronteras como espacios de tran-sición, como marcas en los territorios nacio-nales cada vez más permeables. La crecien-te porosidad de las fronteras internacionales

Flujos transfronterizos entre Posadas (Argentina) y Encarnación (Paraguay)

Lic. Alberto Aníbal Cantero † (1966-2014)

nos lleva a poner el acento en las relaciones y las dinámicas transfronterizas desde diver-sas disciplinas (Linares, 2010). En el presen-te artículo lo abordamos desde la Geografía Cultural.

La región fronteriza de la provincia de Mi-siones conforma, como lo indica Abínzano (2009) un escenario geográfico regional muy complejo en el que las fronteras políticas se insertan en una matriz sociocultural compar-tida que permite articular relaciones econó-micas, comerciales, industriales, turísticas, parentales y socioculturales transnacionales.

La situación que dio origen a la presente po-nencia es el alto flujo de personas entre Po-sadas y Encarnación. A partir de la misma, nos preguntamos las causas y frecuencia de ese movimiento pendular de personas en ambas direcciones.

El objetivo de este trabajo es caracterizar los movimientos de población entre las ciuda-des fronterizas de Encarnación en Paraguay y Posadas en Argentina.

Área de EstudioEl área de estudio comprende las ciudades de Posadas, en Argentina y de Encarnación, en Paraguay. Posadas capital de la provin-cia de Misiones tiene 323.739 habitantes (INDEC, 2010) y Encarnación capital del de-partamento de Itapúa, cuenta con 129.972 habitantes (DGEEC, 2010).

Materiales y MétodosLos datos sobre los flujos de personas entre las ciudades de Posadas y Encarnación, fue-ron recolectados utilizando el método de en-cuestas y la técnica del cuestionario. En total se realizaron 100 encuestas a argentinos y paraguayos; en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz. Durante el mes de mayo del 2013, los días sábados, lunes y miércoles; en diferentes horarios du-rante la mañana, tarde y noche. Los mismos fueron procesados, analizados e interpreta-

- 8 -

dos con técnicas estadísticas. También se utilizó el método de entrevistas a informantes clave, para complementar la información ob-tenida en las encuestas.

Localización del área de estudio. Fuente: IGN y http://sig.mecon.gov.ar

ResultadosFlujo Posadas EncarnaciónEn las encuestas realizadas en el Puente In-ternacional San Roque González de Santa Cruz, a las personas que pasan al Paraguay, el 78% de los encuestados proceden de la provincia de Misiones, el 11% de Corrientes, el 9% de Buenos Aires y el 2% de otras pro-vincias.

Provincia de residencia

El 90% de las personas que traspusieron el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz en dirección Posadas-Encar-nación durante el mes de mayo de 2013 pro-viene del Gran Posadas (Posadas, Garupá, Candelaria) en coincidencia con las zonas de mayor crecimiento demográfico. El 10% de otras ciudades de Misiones como San Igna-cio, Jardín América, Apóstoles, Oberá y L. N. Alem.

Ciudad de residencia

La intensa circulación entre ambas ciudades selecciona y combina distintas actividades, entre las cuales el comercio transfronterizo tiene un lugar predominante: entre los posa-deños que trasponen el puente internacional, el 75% lo hace para comprar en Encarnación, el 9% para visitar familiares, el 8% para traba-jar, el 4% para estudiar y el 4% por otros moti-vos como diversión, gastronómicos y turismo.

Motivos para cruzar a Encarnación

El 35% compra productos electrónicos, 30% prendas de vestir, 20% utilitarios para automó-viles, 10% juguetes, 4% telas y 1% novedades.

Productos adquiridos

Según datos de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP) las familias po-sadeñas gastan mensualmente en promedio $438 en vestido y calzado, juguetería y elec-trónica principalmente. También 900 millones de pesos anuales se “fugan” de Argentina a través del Puente Posadas–Encarnación (CCIP, 2010).

A partir de un relevamiento sistemático rea-lizado durante el segundo trimestre de 2010 y la contrastación de dichos resultados con las estimaciones de la CCIP y de la Dirección General de Aduanas se estima que al me-nos el 50% de las familias de Posadas (unas

- 9 -

30.000 familias) desarrolla estrategias de consumo transfronterizas en Encarnación, lo que según el monto de compra mensual esti-mado por familia por la CCIP, puede elevar el monto hasta 160 millones de pesos anuales (unos 40 millones de dólares estadouniden-ses) (CCIP,2010).

Con respecto a la frecuencia de cruzar a En-carnación el 49% lo realiza una vez al mes, el 30% más de una vez al mes, el 10% todos los días (de Lunes a Viernes), el 10% más de una vez a la semana y el 1% no sabe/ no responde.

Frecuencia de paso a Encarnación

Flujo Encarnación PosadasDe acuerdo a las encuestas realizadas a las personas que pasaban el puente internacio-nal San Roque González de Santa Cruz, en dirección Encarnación-Posadas, el 98% re-side en Paraguay, el 1% en Brasil y el 1% en otro país.

Según las encuestas realizadas en el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, a las personas que se dirigían desde Encarnación a Posadas, el 71% viven en En-carnación, el 6% en Capital Miranda, 5% en Carmen del Paraná, el 4% en Asunción, el 4% en Coronel Bogado, el 3% en Bella Vis-ta y Trinidad, y el 2% en Jesús y Ciudad del Este.

Ciudad de residencia

Los motivos por los cuales los paraguayos cruzan hacia Posadas son para comprar el 69%, trabajar el 10%, salud el 6%, visitar familiares 5%, estudiar 4% y por diversión y gastronomía el 3%.

Un estudio realizado por OIM-FIECE revela-

ba que de los 439 ciudadanos paraguayos encuestados en el puente internacional Po-sadas-Encarnación en 2002, el 64% desa-rrollaba su actividad laboral “en” o “en rela-ción a” la Argentina en tareas de albañilería, servicio doméstico o, como “paseros” (venta ambulante o domiciliaria de productos diver-sos) (OIM – FIECE, 2002).

Motivos para cruzar a Posadas

Los productos que compran en Posadas son comestibles en un 65% (harina, aceite y azúcar), combustibles 30% y otros 5%.

Productos adquiridos por los paraguayos en Posadas

Acerca de las estrategias transfronterizas de los encarnacenos en relación a Posadas, existen indicios de sus compras de comes-tibles, combustibles, consumos de servicios de gastronomía y esparcimiento en Posadas. Se estima que unas 8.000 familias de Encar-nación gastan en promedio 1.200 dólares anuales en Posadas, lo que suma un ingreso monetario anual para Posadas de diez millo-nes de dólares estadounidenses.

El 59% de los paraguayos cruzan a Posa-das todos los días, el 15% una vez al mes, el 11% más de una vez al mes, el 10% una vez por semana y el 5% no sabe/ no responde.

Frecuencia de paso de paraguayos hacia Posadas

ConclusionesLos habitantes de ambas ciudades que tra-bajan y/o realizan compras en el vecino país, lo hacen mayoritariamente amparados por el Régimen de TVF (Tráfico Vecinal Fronterizo) para personas residentes en ciudades fron-terizas que rige desde noviembre de 2001, autoriza la circulación y permanencia en un radio de hasta 100 km, por un lapso de 72

- 10 -

horas y que, establece un cupo de exporta-ción/importación con fines de consumo has-ta un monto de ciento cincuenta dólares por persona según Resolución 262 (AFIP-DGA) de Argentina.

Respecto de los movimientos transfronteri-zos laborales y su asociación con las opor-tunidades de Trabajo que desarrollan mayo-ritariamente los ciudadanos paraguayos en Posadas, este se realiza de manera precaria, en el sector informal y/o cuentapropista, elu-diendo los aportes previsionales y las obliga-ciones impositivas. La precariedad no refiere a la calidad del trabajo sino a la relación la-boral ya que, se usufructúa del Régimen de TVF para: permanecer en el país vecino por un lapso de hasta 72 hs. y regresar al país propio, a los efectos de registrar una nueva entrada o; se realiza un cruce diario con re-sidencia en el país de procedencia y el desa-rrollo de la actividad laboral en el otro.

En cuanto al consumo, las preferencias de los clientes a uno y otro lado de la frontera se especializan y adquieren particularidades altamente versátiles. Para el rubro comercial, tanto el lugar de relocalización de la antigua “Zona Baja” de Encarnación al nuevo centro comercial ubicado a escasos 100 metros de la cabecera del puente internacional como, las mejores condiciones edilicias y de in-fraestructura del mismo convirtieron, el otro-ra “viaje al submundo” encarnaceno en un nuevo “paseo de compras”, para los posa-deños. Los centros de belleza y spa, locales de gastronomía, casino y clubes nocturnos, tanto como los servicios de venta y coloca-ción de accesorios del automotor (neumáti-cos, audio, tunning), dispositivos electróni-cos e informáticos, se consolidan en base a una política de atención al cliente que aban-donó la pequeña estafa y adoptó la confian-za y la responsabilidad comercial mediante el empeño y cumplimiento de la palabra, es-pecialmente en cuanto al mayor control de calidad y la aceptación de devoluciones de productos defectuoso.

En sentido inverso, los encarnacenos de cla-se media y media alta disfrutan de los ser-vicios de gastronomía y esparcimiento de la nueva Avenida Costanera de Posadas,

abastecen sus vehículos con combustible a menor precio y; los de menor poder adquisi-tivo, adquieren productos de la canasta bási-ca como harina, aceite, azúcar, etc.

Referencias- Abínzano, R. C. (2009) Antropología de los procesos transfronterizos: la Triple frontera en el sistema mundo. Complejidad y resis-tencia regional. FHyCS-UNaM .Posadas. - Bruno, S. (2007) Movilidad territorial y labo-ral de los migrantes paraguayos en el Gran Posadas En: XXVII Encuentro de Geohistoria Regional, Asunción del Paraguay.- CCIP Cámara de Comercio e Industria de Posadas (2010) “Inseguridad y competencia desleal complican el crecimiento de comer-cios locales” En Site: http://www.cciposa-das.com.ar- DGEECP Dirección General de Estadís-ticas, Encuestas y Censos del Paraguay (2010) Site Oficial: http://www.dgeec.gov.py/- INDEC (2010) Censo Nacional de Pobla-ción, Familias y Viviendas. - Linares, M. D. (2010). Prácticas comercia-les fronterizas de las mujeres paraguayas “paseras” en la ciudad de Posadas, Argen-tina. Contribuciones Científicas GAEA 22, 327-338. - Linares, M. D. (2011). Impacto social de Ya-cyretá en la dinámica transfronteriza: El caso de las “paseras” paraguayas entre Posadas y Encarnación. Actas Congreso Nacional de Geografía, 201-213. - OIM-FIECE (2002) Informe Final Proyecto Comercio Fronterizo y Tráfico Vecinal de Per-sonas. Posadas–Encarnación, Inédito.- Velazco, O. L. (2000) La dinámica socio-laboral del tránsito vecinal fronterizo. El caso Posadas (Argentina) - Encarnación (Para-guay) .Informe OIM, Buenos Aires.

- 11 -

La educación geográfica y la inserción de innovaciones en la práctica docente

Dra. Diana Durán

ResumenEste trabajo aborda una serie de reflexiones y juicios sobre la difusión espacial de las in-novaciones en la educación geográfica liga-das a su inserción en la práctica docente en el Nivel Secundario de la Argentina. El objetivo general es explicar diversas moda-lidades de innovación en la educación geo-gráfica poniendo el eje en las condiciones, modelos y relaciones con la práctica docen-te, así como en los factores que obstaculizan su difusión, además de proponer algunas al-ternativas de solución a los problemas que las limitan, especialmente en relación con los cambios promovidos por las nuevas tecnolo-gías de la información y comunicación (TIC).

Palabras clave: Innovación educativa. Edu-cación geográfica. Práctica docente.

La difusión de las innovaciones en la educación geográficaLa palabra innovar, del latín innovare, según la Real Academia Española, significa “mudar o alterar algo, introduciendo novedades”. En sentido amplio, involucra todo tipo de cam-bio en las prácticas docentes de la geogra-fía, así como también la recuperación de las innovaciones perdidas por el impacto de los cambios curriculares.

Podemos identificar una serie de problemá-ticas centrales sobre la inserción de innova-ciones en la educación geográfica:- Existen sujetos, instituciones educativas, organismos de capacitación y otras entida-des educativas o científicas que las promue-ven; de manera que sus lugares de localiza-ción son los centros de difusión. - Pueden viajar según se establezcan los in-tercambios entre los docentes o de acuerdo a la relevancia política que las distintas ges-tiones educativas le impriman a los diseños curriculares con mayor o menor grado de prescripción. - Los canales pueden ser múltiples –materia-les o virtuales-; y - Pueden morir, por ejemplo, por un cambio

de ley educativa, por una decisión editorial de no publicar más un libro innovador, o por el desfinanciamiento de un proyecto educa-tivo institucional.

Asimismo, es importante identificar algunos ejemplos de conceptualización de la innova-ción educativa y su relación con la educación geográfica.

La práctica docente innovadora en la educa-ción geográfica

Muchos especialistas coinciden en que los niveles básicos (primario y secundario) de la educación geográfica constituyen el fun-damento de la progreso de la ciencia geo-gráfica, por lo que la innovación tiene sus cimientos en esos ámbitos educativos tan cuestionados en nuestro país, en especial en el nivel secundario.

En una primera instancia, puntualizamos la relación entre el currículum vigente y los procesos de innovación gestados por los profesores (innovaciones endógenas), tema de gran complejidad debido a las formas de implementación de los cambios en nuestro país. Souto González (2004:15) se refiere a que es necesario alejarse de las imposiciones burocráticas y los temarios enciclopédicos, lo que es aplicable a los diseños curriculares extremadamente prescriptivos que limitan la difusión de las innovaciones. A esta proble-mática se agrega la cuestionada reducción horaria disciplinar en el nivel secundario, que comporta una problemática central para to-dos los profesores de geografía en muchas jurisdicciones de nuestro país, pero también de América Latina, como Chile, y el mundo, como Bélgica.

El profesor de geografía tiene un papel de-terminante en el proceso de enseñanza. En tal sentido, sus acciones influyen tanto en la planificación como en la práctica y la evalua-ción en el aula; constituyen una de las claves de la calidad educativa en el nivel secundario

- 12 -

y, por lo tanto, ninguna innovación educati-va puede producirse sin su “intencionalidad transformadora” (TEJADAS FERNÁNDEZ, 2001:3)

Muchas de las experiencias innovadoras planteadas por los profesores de geografía distan mucho del ajuste a los programas y se vinculan más bien con sus trayectorias vitales, habitus y contextos geográficos de residencia y actuación. En este sentido, práctica docente se centra en sujetos de la innovación y no en instrumentos que deben

“instaurar lo nuevo”, (DAVINI, 1998:169) y, en tal orden de ideas, coincidimos en que las escuelas deberían transformarse en “(…) espacios de aprendizaje, en espacios de in-tercambio y en espacios de creatividad, más que de aplicación” (DAVINI, 1998:171).

Entre las estrategias que valoran los docen-tes, (según encuestas realizadas durante el año 2008), sobre la difusión de las innova-ciones, debemos destacar:- La capacitación en servicio, según la varie-dad y periodicidad de cursos y la oposición

Definición de innovación y ejemplos en la educación geográfica

Fuente: Durán, D. 2012.

- 13 -

al control del poder hegemónico de las ges-tiones educativas.- La provisión de bibliografía diversa a los textos escolares que, en la actualidad, es muy frecuente a través de los medios elec-trónicos, a través de múltiples fuentes, con la premisa de su confiabilidad.- El intercambio entre pares, que permite po-tenciar experiencias y estrategias en la prác-tica docente.

Asimismo, puntualizamos como nuevas perspectivas en la práctica cotidiana de la educación geográfica, aquéllas relacionadas con:- El sentido de la enseñanza de la geografía, ligado a la formación ciudadana y el logro de la competencia espacial.- La enseñanza para la comprensión de la dimensiones espaciales, ambientales y re-gionales que promueven el razonamiento, el pensamiento creativo, la criticidad y la pro-blematicidad; así como la vigencia de los principios de nuestra ciencia.- La práctica docente a partir de problemas y conflictos territoriales enseñados a partir del diseño de proyectos, la inserción compleja de TIC y la aplicación de la dimensión histó-rica.

La educación geográfica y las nuevas propuestas de inserción de las TICUn aspecto de vital importancia de la educa-ción geográfica actual es la inserción del mo-delo 1 a 1, sin dejar de advertir la problemáti-ca referida al equipamiento que involucra. El mismo invita, “(…) a experimentar y a revisar las prácticas. (…) promueve el movimiento al interior del aula, de la institución, e inclusive hacia el exterior (GOMEL: 2012:6). De esta manera, promueve el desarrollo de trabajos de campo –genuinamente geográficos- y de proyectos participativos de distinta modali-dad1.

Un aspecto central es que son los alumnos quienes gestionan la información geográfica con sus netbooks, bajo la mediación docen-te. Así nos acercamos al aprendizaje “por

descubrimiento”, también eminentemente geográfico. A través del modelo 1 a 1, la presentación de los contenidos geográficos deja de ser lineal, en tanto proyecto, –dada la imbricación del trabajo de campo con las actividades que se realizan en el aula y en las casas, a través de la utilización de sus netbooks- y, de esta manera, la atención de los alumnos se dinamiza con su mayor parti-cipación y trabajo interactivo.

Las clases de geografía en el modelo 1 a 1 se centran en diversos ejes tales como: - Enseñar con contenidos educativos digita-les: búsqueda de información por parte de los alumnos para el diseño y concreción de un proyecto de investigación2 o una web-quest.- Enseñar con blogs: que promueven mayo-res intercambios y difusión permanente de las innovaciones.- Enseñar a través de proyectos de investiga-ción, colaborativos, solidarios, de intercam-bio, etc.3 - Enseñar mediante trabajos colaborativos: ejemplo, los alumnos trabajan en grupo du-rante el trabajo de campo, resolviendo con-flictos territoriales, o a través de recursos como el Google Drive o el Google Maps.4 - Enseñar para la gestión de la información: para la búsqueda de alternativas de solución a los problemas locales. - Otros: enseñar a través de las redes socia-les y recursos multimediales que cada día se constituyen en estrategias pedagógicas más relevantes para la educación geográfica.

La práctica docente en el modelo 1 a 1 se caracteriza por su ubicuidad, en el sentido en que se “producen y se consumen con-tenidos en cualquier lugar, lo que facilita el

1El perímetro argentino. La montaña el mar y el río. Profe-sorado de Geografía del ISFD N° 79. Punta Alta. Provincia de Buenos Aires. http://geoperspectivas.blogspot.com.ar/2013/05/el-perimetro-argentino.html

2Sudáfrica. Aplicación del método geopolítico. Profeso-rado de Geografía del ISFD N° 79. Punta Alta. Provincia de Buenos Aires. http://geoperspectivas.blogspot.com.ar/2013/05/sudafrica-aplicacion-del-metodo.html3Proyecto de Intercambio. Profesorados de Geografía del ISFD N° 79 y el IS Montoya de Posadas, Misiones. http://geoperspectivas.blogspot.com.ar/2012/09/intercambio-institucional-profesorados.html4Regiones virtuales, transfronterizas y otras según Boi-sier en GOOGLE MAPS. Profesorado de Geografía del ISFD N° 79. Punta Alta. Provincia de Buenos Aires. http://geoperspectivas.blogspot.com.ar/2013/05/regiones-

virtuales-transfronterizas-y.html

- 14 -

trabajo dentro y fuera de la clase” (SAGOL. 2011:11). Entonces, se transforma una clase en un proyecto que redunda en: una nue-va relación entre el estudiante y el conoci-miento, a través del manejo de información geográfica; la continuidad, mediante el uso de los equipos y del blog en trabajos dia-crónicos y sincrónicos; la visibilidad, para la comunicación de los resultados del trabajo; el trabajo en equipo, a través de proyectos sobre problemas geográficos; y la interacti-vidad, a través de la actividad simultánea de toda el aula (SAGOL. 2011:17)

A modo de conclusiónUna de las perspectivas más importantes sobre la mejora de la calidad de la educación geográfica en el nivel secundario tiene su vertiente en la consideración de los perfiles y trayectorias heterogéneas de los profesores de geografía de nuestro país en un territorio complejo, concomitante con sus lugares de residencia y trabajo.

Otro aspecto relevante es la capacitación do-cente considerada como una política pública y educativa que posee aristas muy comple-jas, relacionadas tanto con el control y la re-gulación social, provocada por las sucesivas reformas, como por las decisiones de los su-jetos, es decir, los profesores de geografía.

En síntesis, por más esfuerzos de innovación que realicen los docentes de manera indivi-dual o en equipos de trabajo, no hay duda de que los modelos de concertación hasta ahora implementados, los excluyen de las decisiones sustantivas en las que son hege-mónicas las gestiones educativas, si bien el trabajo en red y colaborativo de los docentes es cada día más relevante para suplir estos déficits.

En definitiva, los procesos exógenos no transforman de manera intrínseca la relación alumno docente, ni las instituciones educati-vas, en sus más profundas identidades y ca-pitales culturales que se relacionan con sus contextos socio geográficos e históricos. En cambio, los procesos endógenos han de-mostrado proveer más beneficios porque se hallan en el alma de los educadores y es allí donde el cambio fructifica.

Bibliografía citada- Bonnewitz, Patrice. La sociología de Pierre Bourdieu. Buenos Aires: Nueva Visión, 2006.- Davini, María Cristina. “Reflexiones acerca del futuro de la formación docente”. En Bir-gin, A. Dussel, I. Duschatzky, S. Tiramonti, G. (comp.) La Formación Docente. Cultura, escuela y política. Buenos Aires: Editorial Troquel, 1998.- Durán, Diana Difusión de las innovaciones en el nivel secundario de la educación geo-gráfica argentina. Tesis doctoral. Buenos Ai-res: Universidad del Salvador, 2012.- Gomel, Andrés. Modelos 1 a 1 e inclusión de tecnologías en la escuela: sobre la posi-bilidad de cambiar la práctica. Portal educ.ar, 2012. - Sagol, Cecilia. El modelo 1 a 1: notas para comenzar. 1a ed. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación, 2011.- Souto González, Xosé Manuel. La Geogra-fía escolar en el período 1990-2003 en CO-MITÉ ESPAÑOL DE LA UGI. La Geografía española ante los retos de la sociedad ac-tual. Aportación española al XXX. Glasgow: Congreso de la UGI, 2004.- Tejadas Fernández, José. Innovación cu-rricular en la formación docente. Revista Electrónica Doxa, núm. 2, 2001, Santiago de Chile: Doxa, 2001.

- 15 -

El paisaje ordenado de la Reducción de Santa Ana

Dra. Elida Haydee Arenhardt

ResumenLa reducción de Santa Ana era uno de los “treinta pueblos misioneros” desarrolla-dos por los jesuitas en la Cuenca del Plata entre 1610 a 1789. Estos pueblos funcio-naban como un sistema interrelacionado y armonioso, con el fin de lograr el mejor provecho de los recursos del medio para satisfacer las necesidades de la reduc-ción y aquellas que le permitan ventajas para la vida en relación. La reducción se organizaba de acuerdo a una estructura social y a las técnicas que poseían enton-ces, sin que se produzcan desequilibrios en el ambiente. Estas acciones que se conjugaron a lo largo de ciento cincuen-ta años fueron aceptadas por voluntad y libertad de los nativos en conjunción con la naturaleza, por lo que se puede aseve-rar que los jesuitas fueron los precursores del ordenamiento territorial en la región.

Palabras clave: Paisaje ordenado – Reduc-ción - Jesuitas

IntroducciónEl visitante que recorre la provincia de Misio-nes se asombra ante las bellezas naturales que observa, consecuencia de la geodinámi-ca interna y externa que dominaron una épo-ca y las que se sucedieron. Tampoco sale de su asombro al encontrarse con improntas antrópicas enclavadas en la selva subtropi-cal que denotan la existencia de un pasado glorioso, las ruinas jesuíticas. En Misiones se localizan once de los “treinta pueblos de las reducciones guaraníes”, fundados por los Padres Jesuitas, pertenecientes a la Compa-ñía de Jesús entre 1610 a 1767. Estos pue-blos jesuíticos conformaron una estructura organizada regional, y cada reducción un sistema integrado por un conjunto de sub-sistemas. La interacción solidaria que se dio entre estructura, sistemas y subsistemas, hizo que estos pueblos funcionaran por cien-to cincuenta años de la mejor manera po-sible haciendo uso de los componentes del

paisaje en función a las necesidades de cada reducción. Si bien cada reducción funciona-ba como un sistema en autoabastecerse de los recursos que le ofrecía su espacio geo-gráfico, en circunstancias adversas se com-plementaban. Existía un flujo continuo entre las reducciones, por lo que, cada reducción era el núcleo de enlace con otra reducción y a veces una el centro motor del área; es por ello, que algunas reducciones se distin-guieron más que otras. En síntesis, podemos afirmar que los jesuitas implementaron polí-ticas de ordenamiento territorial en la región guaranítica similares a las que se exigen hoy para el ordenamiento de los lugares.

Si bien los treinta pueblos de las reduccio-nes, debido a su organización eran muy pa-recidos entre si, cada reducción tenía “algo” que la diferenciaba de las demás. Para el es-tudio se optó por la de Santa Ana porque con solo observar dichas ruinas se percibe el ordenamiento sencillo que lograron los jesui-tas y los nativos del espacio urbano. Esa per-cepción permite elaborar un mapa mental de la organización estructurada de la Reducción de Santa, donde la comunicación y el riego son los componentes que le dan legibilidad e identidad al paisaje.

Materiales y métodoPara justificar la premisa que los jesuitas fue-ron los precursores del ordenamiento territo-rial en la región, se observa y analiza el paisaje de las Ruinas de Santa Ana con un enfoque geohistórico y prospectivo, vinculando las afirmaciones de Olivier Dollfus (1990:35) que alega que los paisajes ordenados son el re-flejo de una acción meditada, concertada y continua entre la naturaleza y el hombre. La lectura de las Cartas Anuas; La Conquista Es-piritual de Antonio Ruiz de Montoya; Misiones y sus Pueblos Guaraníes de Guillermo Furlong y otros estudiosos contemporáneos del tema; mapas y planos de la época junto a cartas topográficas y cartas imágenes actuales per-miten demostrar tal aseveración.

- 16 -

La Reducción de Santa AnaSe lee en las Cartas Anuas directivas…“se considere mucho el asiento de el que sea capaz para muchos indios, de buen temple, buenas aguas, a propósito para tener sus-tento, con chacras, pescas y cazas, en lo cual se debe informar muy despacio de los mismos indios, principalmente en los caci-ques, teniendo atención de que estén apar-tados de otros, con los que traigan guerra”. Son las que dieron origen a la Reducción de Santa Ana en 1633 en la provincia del Tape, en el paraje Araricá, en una apacible y fértil llanura entre los 29° de lat S. y 52° long O. en el curso superior, margen izquierda del río Yacuy o Ygaí que desemboca en el río Guai-ba y éste en la Laguna de los Patos frente al Océano Atlántico.

El padre Antonio Ruiz de Montoya (1989:58) define: “Llamamos reducciones a los pue-blos de indios, que viviendo a su antigua usanza en montes, sierras y valles, en es-condidos arroyos, en tres, cuatro o seis ca-sas solas, separados a legua, dos, tres y más unos de otros, los redujo la diligencia de los padres a poblaciones grandes y a vida política y humana, a beneficiar algodón con que se vistan; porque comúnmente vivían en desnudez, aún sin cubrir lo que la naturaleza ocultó”

Santa Ana se desarrolló junto a otras reduc-ciones y llegó a contar entre seis a siete mil habitantes que se dedicaron a la agricultura itinerante y a las vaquerías.

El acoso constante de los bandeirantes en capturar a los nativos como mano de obra barata para desarrollar las plantaciones en los alrededores de San Pablo, motivó que los jesuitas incendiaran los pueblos y se des-plazaron con algunos nativos hacia el oeste del río Uruguay. Después de estar casi dos años en Asunción de Mbororé (cerca de San Javier), en 1639 se trasladaron hacia el río Paraná y se establecieron al sur del Aº Yabe-biry, en una loma que le permitía divisar todo a sus alrededores.

En las primeras instrucciones dadas por lo jesuitas en la localización de las reducciones, solo tuvieron en cuenta elementos y carac-

terísticas que se relacionaban con la calidad visual del paisaje. A partir de 1650 el criterio fue cambiando, no solo tuvieron en cuenta la visibilidad del paisaje, sino también la calidad y fragilidad del mismo, por lo que analizaron la flora y fauna del lugar y la capacidad pro-ductiva de los suelos en su contexto.

Las expresiones de Olivier Dollfus (1990) en “El Espacio Geográfico”, que los paisajes or-denados son el reflejo de una acción medi-tada, concertada y continua entre los seres humanos y el medio natural, confirman el or-denamiento de las reducciones.

La Reducción de Santa Ana tuvo dos asen-tamientos cerca del río Paraná. El primero (1639) en el Cerro Peyuré (actual Cº Santa Ana) donde tienen sus nacientes los arroyos Santa Ana y San Juan. Era un lugar de gran calidad visual que permitía contemplar a su alrededor, pero no apto para el desarrollo de actividades agropecuarias por los pronun-ciados desniveles del terreno y la presencia de un suelo denominado “tosca”. Los pa-dres estudiaron el área, por lo que en 1660 se trasladaron a una lomada entre el Aº Cu-chuy (actual Aº Santa Ana) y un pequeño afluente, en un área elevada a 136 m.s.n.m. con pendientes suaves hacia los terrenos cir-cundantes, notándose desniveles más pro-nunciados al S.E. del asentamiento. Estaba distante a 5 km del río Paraná, a 8 km de la Reducción de Loreto y a 20 km de la Re-ducción de Candelaria. Esto para Dollfus es una acción meditada, pensada y estudiada.El nuevo y definitivo asentamiento era un lu-gar seguro, además soplaban buenos vien-tos, con suficiente abastecimiento de agua, alejado de las inundaciones, con suelos férti-les, subsuelos proveedores de materia prima para la construcción de sus viviendas, y por estar localizada en una zona de transición entre la selva y el campo presentaba una gran riqueza en flora y fauna.

Los nativos sabían que el sacramento del Bautismo los habilitaba para la vida en la reducción donde tenían deberes, derechos y obligaciones. Debían decidir entre esto o vivir libremente en los montes con la posibi-lidad de ser explotados por los españoles. Los guaraníes poseían muchas cualidades

- 17 -

que los hacían dóciles a los objetivos de los jesuitas, como la agricultura, el trabajo co-lectivo, el respeto por el liderazgo natural, el canto, el baile, la música y el arte. Por lo que los padres jesuitas para atraer a los na-tivos comenzaron a concertar con los nati-vos, le respetaron el lugar de asentamiento en la reducción, el diseño arquitectónico de las viviendas y la disposición. A medida que aumentaba la confianza, el cacique era con-vencido de las ventajas de un ordenamiento urbano, por lo que los jesuitas terminaron por imponer un plano urbano similar en todas las reducciones.

Una estrategia utilizada por los misioneros era la incorporación del jesuita no sacerdote, llamado “hermano” que ha vivido la cultura guaraní y conocía bien las fortalezas y debili-dades de los nativos. Así es como mediante la figura del “hermano adquieren importan-cia los oficios de encaminar el agua por las acequias a los campos, al huerto y pueblo, la construcción de una fuente pública con estanque y pilas para lavar ropas, la cons-trucción de la iglesia y las casas con ladrillos y tejas. Otros aborígenes en cambio se dedi-caron a la agricultura, desarrollando semen-teras, cultivos y cosechas, siendo muy con-trolados estas actividades por los religiosos con premios para estimularlos a desarrollar las tareas con responsabilidad ya que de ello dependía la subsistencia de la reducción.

Dollfus Olivier (1990:35) sostiene que la ac-ción es continua cuando se conjugan la ac-ción meditada y la acción concertada a lo lar-go del tiempo, sacando el mejor provecho posible a los recursos, utilizando métodos y técnicas adecuadas que no produzcan des-equilibrios en el ambiente.

Entre 1685 a 1700 se desató en el área una epidemia de sarampión, disentería y virue-la que diezmó la población de Santa Ana. Quedaron muchos niños huérfanos sin su madre que los amamante. Estos se salva-ron porque fueron alimentados con leche de vaca, animales introducidos en la diversifica-ción productiva. Y ante el continuo avance de las epidemias y como los jesuitas no sa-bían justificar el motivo, cambiaron la dieta y diversificaron la producción de alimentos.

Aconsejaron la explotación de especies au-tóctonas e introducidas que beneficiaban al nativo e insistieron en el uso racional de los recursos naturales por lo que se impusieron limitaciones en los tradicionales desmontes. Se controló la estación y técnica de la tala de los árboles. El traslado de los troncos se ha-cía con mucho cuidado para evitar destruir la vegetación menor y limitaron la quema de bosques y campos.

Los padres jesuitas al ver el fácil proceso de erosión de los suelos que se producía por los cultivos anuales, dispusieron introducir mayor cantidad de cultivos perennes, menos sensibles a cambios climáticos y requerían menos riego y labores culturales. Los culti-vos perennes daban la posibilidad de dedi-carse a otras tareas comunitarias urbanas y fomentar el desarrollo de la diversificación en la huerta. Utilizaban como abono el estiércol de los animales y la paja de los vegetales; también arena para impedir... “que las me-jores tierras se unan con solidez y que se endurezcan con exceso”. La huerta permi-tió una alternativa de cubrir necesidades ali-menticias y medicinales con semillas de fru-tas y verduras traídas de España y de otros países.

En el paisaje agrario se observaban dos tipos de explotaciones: el tupambaé (tupá= Dios, mbaé= posesión, propiedad) era colectiva y el abambaé (abá= indio, mbaé= cosa per-teneciente) era particular. El tupambaé dio origen a las sementeras, yerbales, frutales y estancias que beneficiaba a todos los inte-grantes de la reducción, con posibilidad de vender o intercambiar con otros pueblos. En cambio el abambaé apuntaba al abasteci-miento familiar y en caso que ésta faltase se completaba con la explotación colectiva.

La reducción de Santa Ana es la que menos sufrió durante la penosa década 1730-40, cuando la población total de las reducciones de guaraníes se redujo a la mitad por epide-mias. Esto se debió a las medidas de pre-caución tomada por los jesuitas en lo que a desarrollo humano se refiere. El exceso de población de Santa Ana fue trasladada a re-forzar la Reducción de Santa María La Ma-yor, casi extinguida en esos años. En 1760,

- 18 -

Santa Ana, llegó a tener 6.000 habitantes. El continuo aumento de población deman-dó intensificar la construcción de viviendas, esto nos demuestra el interés puesto en al-canzar un desarrollo humano, que para lo-grar tal objetivo era necesario alcanzar un desarrollo económico.

Conclusión El desarrollo de Santa Ana, al igual que las demás reducciones, se extendió hasta 1768, año en que fueron expulsados los jesuitas de la región, y a partir de allí se produce la deca-dencia de los pueblos y la dispersión de los nativos. El éxito alcanzado por los jesuitas se debe a que articularon medio ambiente y cultura, en un espacio geográfico donde par-ticiparon dos sociedades distintas formando un sistema de relaciones con beneficio para ambos que evolucionaron a través de cien-to cincuenta años. Alcanzaron el desarrollo basado en la fe y la razón y pusieron en el centro de su interés al nativo y la globalidad de su vida. Implementaron un sistema orde-nado, aceptado por voluntad y en libertad, y establecieron una racionalidad en la relación recursos-necesidades para mejorar el modo de vida de los nativos que se incorporaron a la reducción.

Todo ello se logró porque se pusieron en práctica acciones pensadas, concertadas y continuas entre los nativos y el medio natu-ral. La pregunta del millón ¿qué hubiese sido de la región si los jesuitas no hubiesen sido expulsados?

Bibliografía- Bolos, María y otros. Manual de la Ciencia

del Paisaje. Teoría, métodos y aplicaciones. Barcelona. Masson S.A. 1992- Bruxel Arnaldo, S.J. Los treinta pueblos guaraníes. Panorama Histórico-Institucional. Ediciones Montoya. Posadas. 1984- Carugo, Juan Esteban. Las Ruinas Jesuíti-cas de la Reducción de Nuestra Señora de Santa Ana, Provincia de Misiones. UNAM. Facultad de Ciencias Sociales. Departamen-to de Investigación Social- Posadas, 1974.- Díaz Álvarez J. Ramón. Geografía y Agricul-tura. Componentes de los espacios Agrarios. España.- Documentos para la Historia Argentina. Tomo XX. Iglesia. Cartas Anuas de la Pro-vincia del Paraguay, Chile y Tucumán, de la Compañía de Jesús (1615-1637). Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Investigaciones Históricas. 1929.- Dollfus, Olivier. El Espacio Geográfico. Bar-celona. Editorial OIKOS-Tau. 1990.- Furlong Guillermo, S.J. Misiones y sus Pue-blos de Guaraníes. Bs.As Imprenta Balmes. 1962.- Gonzales Torres, Dionisio. Cultura Guara-ní. Universidad Nacional de Asunción. Para-guay. 1987.- Maeder E. y Bolsi A.: La población guaraní de las misiones jesuíticas: evolución y carác-ter, 1671-1767, en Cuadernos de Historia Regional, n.4 Corrientes, 1983.- Maggi, Gustavo. Las Misiones Jesuíticas de guaranís y las Ruinas de sus Pueblos. El Territorio. Domingo Misionero. Posadas. Mi-siones. 1984.- Ruiz de Montoya, Antonio. Conquista Espi-ritual. Hecha por los religiosos de la Compa-ñía de Jesús en las provincias de Paraguay, Paraná, Uruguay y Tape. Rosario. Equipo Difusor de Estudios de Historia Iberoameri-cana. 1989.

- 19 -

El blog como recurso didáctico en la educación geográfica: el caso de Gaia Misiones

Lic. María del Carmen JudykLic. Analía Beatríz Margalot

Lic. Sergio Luis Alberto Páez

ResumenLa educación actualmente tiene una fun-ción importante por el entrecruzamiento y el auge de la información y comunica-ción, donde los blogs son recursos didác-ticos que sirven como estrategias para el proceso educativo. El objetivo de Gaia Misiones, apunta a crear un espacio para la difusión y el intercambio entre profeso-res, estudiantes y personas interesadas en temáticas referidas a la Geografía y Ciencias afines.

Palabras claves: Educación; Recursos Di-dácticos; Blog GAIA Misiones; Geografía;

DesarrolloLa educación atraviesa una etapa de ajustes y cambios paradigmáticos en estos últimos tiempos ya que tiene una función importante que desempeñar, por el auge de las redes entrecruzadas, de la información y la comu-nicación que hace que todos estemos literal-mente unidos.Una parte importante de la educación tiene que ver con información: sobre el mundo que nos rodea, sobre los otros y sobre noso-tros mismos. Información no es exactamente lo mismo que conocimiento, el conocimiento siempre implica información y, el manejo de información sobre el conocimiento, que en sí es una suerte de conocimiento especiali-zado, que, está volviéndose crecientemente importante.

Las nuevas tecnologías reducen la distancia y el tiempo de conexión y han hecho entrar a la humanidad en la era de la comunicación universal, eliminando distancias. Las redes crean una geografía virtual y hacen posible la comunicación instantánea. La tecnología satelital permite que el costo de una comuni-cación entre dos puntos vecinos en la misma ciudad sea prácticamente el mismo que se

paga por unir dos puntos situados en ambos Polos. El alcance de las nuevas tecnologías no sólo es de extensión y velocidad. Lo más importante son sus propiedades intrínsecas y la posibilidades que abren para una trans-formación de las relaciones sociales, pro-porcionando el entorno inmediato donde se desarrollarán los nuevos escenarios educa-cionales.

Como resultado de la utilización de todo este nuevo potencial tecnológico se están produciendo profundas mutaciones socio-culturales. El espacio geográfico mundial se va convirtiendo, metafóricamente, en una “aldea global”.

Un factor decisivo, quizá el factor terminante del nuevo entorno dentro del cual tendrá que desarrollarse la educación, son los cambios de base tecnológica que están ocurriendo con el manejo de la información y el cono-cimiento.

Transformaciones de estructura socio-tec-nológica, costo, volumen de la información procesada y alcances de las nuevas tecno-logías de la información y la comunicación juegan aquí un rol esencial.

Desde la invención de la escritura, la parte más valiosa e interesante estuvo depositada en textos que eran accesibles sólo para una pequeñísima minoría, e incluso hasta entra-do el siglo XIX todavía los niveles de analfa-betismo eran extraordinariamente altos alre-dedor del mundo. Recién con la imprenta se produce una verdadera revolución, al quedar la escritura registrada en textos que pueden ser reproducidos fácilmente. Pero también el libro y los periódicos demoran en masificarse y sólo en las últimas décadas experimentan una explosión.

- 20 -

Hoy, el cuadro de la información disponible y accesible es completamente distinto; ésta es cada vez más abundante y fácil de obtener, como lo muestran la Internet y la World Wide Web. Las personas que acceden a Internet, aunque todavía una minoría en el mundo al-tamente concentrada en los países del norte, aumentan a un ritmo sostenido.

En la Sociedad de la Información y del Co-nocimiento, el aprendizaje es considerado un bien: materia prima, capital y producto al mismo tiempo y se manifiesta allí donde se genera el conocimiento: la escuela, la univer-sidad, pero también en el lugar de trabajo y en la web.

El problema para la educación en la actua-lidad no es dónde encontrar la información sino cómo ofrecer acceso sin exclusiones a ella y, a la vez, aprender y enseñar, y apren-der a seleccionar, a evaluar, a interpretar, a clasificar y a usar. Hay una cuestión adi-cional envuelta aquí: ¿Cómo desarrollar las funciones cognitivas, metodológicas, las funciones de identificación y resolución de problemas, planteamiento, reflexión, creati-vidad y conocimiento en profundidad?, que son indispensables en un medio saturado de información, evitando así que la enseñanza quede reducida al nivel de destrezas única-mente. Asimismo, la escuela deja de ser el principal medio de información para las nue-vas generaciones y debe competir con otros medios como la televisión e Internet, sobre cuyo uso se espera, además, que ella infor-me y enseñe.

Las instituciones escolares deben buscar nuevas maneras de acercarse a sus alum-nos y al saber. Ambas cuestiones se centran en que el docente ya no podrá considerar-se poseedor del saber y del conocimiento, su rol más adecuado consiste en ser un tu-tor, orientador del proceso de enseñanza y aprendizaje, es imprescindible que ayude a los educandos a buscar, procesar y transfor-mar la información en conocimiento.

En el caso concreto de los blogs, su creación lleva a que se conviertan en una herramien-ta válida y versátil para su utilización como recurso didáctica. Otras características de

esta herramienta son:- Acceso a través de Internet a cualquier hora y lugar;- Inmediatez en la publicación de su contenido; -Interactividad docente-alumno, alumno-do-cente y alumno-alumno en el ámbito educa-tivo e incluso con otros actores sociales de la comunidad local o internacional; - Puede ser usado individual o colectivamente.

Es por ello que a los blogs como recursos didácticos, se los conoce con el término de EduBlog ya que se emplean con fines for-mativos y sirven como apoyo para el proce-so educativo, pueden considerarse como una interesante propuesta pedagógica, vista como estrategia didáctica, ya que permitir la comunicación, la socialización y sobre todo la construcción del conocimiento en el proce-so de enseñanza-aprendizaje, como así para la adquisición y desarrollo de competencias tecnológicas, que le dan un valor agregado al ejercicio pedagógico-didáctico. Estos se ven enriquecidos por las nuevas formas de establecer y de interactuar socialmente con los estudiantes, en tanto, le permite a los do-centes encaminar una educación que desa-rrolle habilidades de pensamiento para un aprendizaje independiente que posibilite la capacidad de aprender a aprender, como así también fortalecer la gestión de contenidos y conocimientos, además permite comuni-carse con la comunidad educativa, innovar la docencia (como un medio de participación y actualización permanente), fomentar y or-ganizar investigaciones y trabajos colabora-tivos, promoviendo los valores y hábitos de lectura, propiciando la participación de cada uno de los integrantes (docentes-alumnos), activando procesos críticos, reflexivos, crea-tividad y sobre todo permitiendo el desarro-llo de competencias digitales.

En este proceso es posible investigar, organi-zar, elaborar, discutir, opinar y concluir sobre los contenidos a publicar; trabajar e interac-tuar con la información en diversos forma-tos como imágenes, texto, hipertexto, audio, videos; acceder a hiperenlaces que pueden recorrerse según un determinado criterio; adquirir herramientas para seleccionar la abundante información contenida en la web y otros medios según intereses o temáticas y

- 21 -

elaborar y controlar de manera secuencial el pensamiento y el discurso.

Propuestas del blog Gaia MisionesEl blog GAIA Misiones, pretende como re-curso didáctico:

- aprender, interactuar y colaborar de forma simultánea, respetando los diferentes ritmos de aprendizaje de los educandos, constru-yendo el conocimientos a partir de la interac-ción social y considerando al estudiante como un agente activo de su propio aprendizaje.

-presentar contenidos a través de diversos medios (visuales y audiovisuales).

-trasladar el aula hacia la plataforma virtual, rompiendo barreras de espacio físico y tem-poral de la institución educativa y de las rea-lidades del estudiante.

-realizar trabajos colaborativos entre docen-tes y estudiantes, ya que éstos tienen la po-sibilidad de crear contenidos de acuerdo a sus necesidades e intereses.

- acceder a una inmensa cantidad y varie-dad de contenidos de calidad, actividades y situaciones de aprendizaje, para poder parti-cipar activamente en el proceso de creación de conocimiento y contenido.

- crear nuevos canales de comunicación, co-

laboración e intercambio, en donde se dis-pone de innumerables y variadas fuentes de información y recursos, ya sean específicos de la geografía, como pedagógico-formati-vos, informáticos, culturales, etc.

- administrar información para la comunidad en general, y en especial para la científica geográfica.

- desarrollar habilidades de lectura, escritura, expresión, síntesis y creatividad con variados medios.

-crear espíritu crítico, analítico, reflexivo y de-sarrollar competencias digitales.

-trabajar colaborativamente ya que facilita la aprehensión de contenidos y desarrollo de habilidades y actitudes, como argumentati-vas, reflexivas, críticas, respeto por la opinión del otro (alumno-docente-alumno), comuni-cación respetuosa y horizontal, toma deci-siones, entre otros aspectos.

ResultadosA través de las encuestas realizadas duran-te el mes de mayo del 2014 a 77 alumnos de la Carrera del Profesorado en Geografía del Instituto “Superior Antonio Ruiz de Mon-toya”, de la ciudad de Posada, Misiones se pudo verificar la importancia del BLOG como recurso didáctico. Ejemplifican sólo algunas preguntas:

Página de inicio del Blog “GAIA MISIONES” del Profesorado en Geografía del Instituto Montoya Fuente: http://gaiamisiones.blogspot.com/

- 22 -

1) Como material didáctico considera impor-tante el blog GAIA Misiones?- SI:- NO:

- Si la respuesta es afirmativa ¿por qué?El 99% del total de los alumnos encuestado considera importante el blog Gaia Misiones porque:- Cumplen un papel importante en el proceso de enseñanza – aprendizaje; provee al estu-diante de un entorno de aprendizaje creativo, innovador, dinámico, inclusivo, motivador, in-teractivo, con múltiples herramientas y donde se emplean estrategias didácticas construc-tivistas fundamentadas en la comunicación abierta, la interacción constante, la socializa-ción respetuosa, la confianza mutua, la co-laboración permanente e interdisciplinaria, el compromiso con el aprendizaje y la gestión compartida de conocimientos.

2) Considera que el blog es una herramienta de comunicación interna:- SI:- NO:

3) Considera que el blog es una herramienta de comunicación externa:- SI:- NO:

4) Considera relevantes los contenidos y te-mas publicados en el blog:- SI:- NO:

ConclusiónCreemos que el desafío se encuentra en aprehender nuevos modos de pensar que permitan conocer, integrar y dominar los nuevos instrumentos y formatos de la Web 2.0 en la educación geográfica. En tal senti-do, la educación como actividad basada en la comunicación, interacción, colaboración y socialización aprovechando su flexibilidad de adaptación para fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje y apoyados en las nuevas tecnologías de aplicación, pone a disposición de docentes, alumnos y la co-munidad toda, materiales y recursos digita-les que puedan articularse activamente en el proceso pedagógico-didáctico.

Es indiscutible que la presencia de los blogs, en especial el caso de Gaia Misiones, -como recursos didácticos - ofrecen múltiples estra-tegias de aplicación y usos, pues atiendan aspectos como la participación, comunica-ción, interacción, colaboración entre los do-centes y alumnos; subrayando que el uso de ésta herramienta no sustituye en ningún mo-mento el uso de otros recursos, al contrario, ofrece una nueva opción y un nuevo medio para el aprendizaje.

Es responsabilidad y tarea del docente, pro-porcionar a los estudiantes los contextos de aprendizaje innovadores, que les permitan desarrollar competencias para desempe-ñarse y desenvolverse eficientemente en la trama socio-cultural actual respondiendo de esta manera a las exigencias del mundo glo-balizado y tecnológico.

Referencias:- ARGENTINA. MINISTERIO DE EDUCA-CIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (2007). Tec-

- 23 -

nologías de la información y la comunicación en la escuela: trazos, claves y oportunidades para su integración pedagógica, URL: http://www.oei.es/tic/tic.pdf acceso 31/07/10

- BRUNNER, J. J. (2004). Educación e Inter-net ¿La próxima revolución?, Fondo de Cul-tura Económica. Santiago, Chile.

- CONEJO, M. P. Blogs, usos didácticos. URL: http://cprmerida.juntaextremadura.net/cpr/documentos/blogs.pdf acceso 19/01/11DURÁN, D. Impacto de las Tics en la Educa-ción Geográfica. URL: http://diana.a.duran.googlepages.com/geograf%C3%ADaytics2 acceso 31/07/11.

- MARQUÈS GRAELLS, P. (2010). La Web 2.0 y sus aplicaciones didácticas. URL: http://www.peremarques.net/web20.htm acceso 29/05/14

- MARQUÉS, S. Del papel y el boli a las bi-tácoras virtuales, URL: http://www.aulablog.com/del-papel-y-el-boli-a-las-bitacoras-vir-tuales acceso 20/03/10.

- LARA, T. (2005). Blogs para educar: Usos de los blogs en una pedagogía constructi-vista. URL: http://ticursos.com/textos/blog_Tiscar_Lara.pdf acceso 30 /05/14

- LARA, T. (2006). Uso educativo de los blogs. URL: http://tiscar.com/2006/12/01/presentacion-sobre-el-uso-educativo-de-los-blogs/ acceso 30 /05/14

- SPADONI, G. M. El blog como estrategia didáctica, URL: http://www.areaeducativa.com.ar/sitio/ampliacion.php?id=330 acceso 06/02/10.

- TAPSCOTT, D. (1992). Paradigma Shipt: La nueva manera de tecnología de la informa-ción, Mc Graw. New York.

- 24 -

El espacio urbano y la segregación por inseguridad… ¿Una ciudad para consumidores?

Mgter. Eduardo Antonio Corsi

ResumenEl artículo constituye una primera aproxi-mación teórica, en el marco de un proyec-to de investigación inscripto en el SECYT – UNC, en relación a la expansión urbana en la ciudad de Córdoba (Argentina). La ciudad da cuenta de un fuerte desequili-brio socio territorial, producto de las lógi-cas capitalista globalizadas que son el es-cenario de la producción urbana; en este contexto, la ciudad se presenta como un espacio de fuerte segregación, fragmen-tación y exclusión, haciendo de ella un espacio de ganadores/perdedores, con-sumidores/no consumidores, vulnerando permanentemente el derecho a la ciudad. La misma se muestra atravesada por el miedo y la inseguridad, mecanismos lógi-cos que el mismo sistema produce para poder seguir reproduciendo la exclusión y en definitiva, marcar los espacios de los ciudadanos consumidores -aquellos que les interesa al sistema, que transitan y consumen la ciudad-, dejando fuera a los otros, los pobres, los excluidos.

Palabras clave: Ciudad – Capitalismo glo-balizado – Segregación socio espacial – In-seguridad – Exclusión.

Introducción El siguiente artículo, corresponde a un primer avance del marco teórico del proyecto de in-vestigación en curso, referido a la expansión urbana residencial en la ciudad de Córdoba (Argentina). La ciudad es un espacio de pro-ducción y reproducción permanente, pro-ceso atravesado por las lógicas del capital, que dan como resultado profundos desequi-librios socios territoriales.

En el contexto del capitalismo globalizado y de las políticas neoliberales, la ciudad da cuenta de nuevas formas de producción del

espacio que se visualizan en la morfología urbana (con una fuerte expansión de la ciu-dad, especialmente de su área residencial hacia la periferia) y en la acelerada segrega-ción social y espacial. Como expresa Pablo Ciccolella(1998, p.204):“(…) la ciudad parece perder sus funcio-nes predominantemente productivas y es reacondicionada en función del consumo. Declina su perfil como ámbito vivencial, de encuentro y de sociabilidad e incrementa su función como espacio de valorización del ca-pital, como locus de competitividad, como forma territorial y condición de acumulación para los grandes inversores y empresarios locales y externos. Este fenómeno pone en crisis la relación entre espacio público y es-pacio privado de la ciudad, incluyendo tam-bién la propia concepción e imagen general de la ciudad.”

DesarrolloYa en 1968, Henri Lefèbvre indicaba que “La organización del espacio, una dimensión crucial de sociedades humanas, refleja he-chos sociales e influencia relaciones socia-les. A consecuencia, aspectos relacionados a la justicia, o injusticia, social, se visualizan en espacios (y de igual manera son influen-ciados por intervenciones en espacios). Por lo tanto, es necesario el análisis de las inte-racciones entre espacios y sociedad para entender injusticias sociales y para formular políticas territoriales apuntadas a resolver-las.”

En este contexto pensamos el concepto de segregación, proceso acelerado en las últi-mas décadas, que se materializa en el es-pacio urbano contemporáneo, pero que no es nuevo, sino que es inherente a la propia historia de la ciudad, como espacio de pro-ducción.

- 25 -

La segregación, definida en la tradición de los estudios americanos desde los años cin-cuenta, puede ser definida como la concen-tración de un subgrupo de la población que comparte una misma característica (raza, etnia, nivel de pobreza, religión, etcétera) en ciertas porciones del espacio. De esa mane-ra, la segregación hace referencia a la cons-titución de zonas relativamente homogéneas (al nivel de una o diversas características) en el espacio urbano, pero que al mismo tiempo resultan ser diferentes de otras zonas. Exis-te un segundo sentido, el de la segregación vista como un proceso en el cual los actores urbanos desarrollan estrategias con el fin de apartar a los miembros de otras categorías sociales. En este caso, hay un componente activo de rechazo que se produce a través de mecanismos de estigmatización y de dis-criminación por parte de ciertos grupos do-minantes.

Por último, podríamos plantear una terce-ra definición, aquella que hace referencia a un efecto más que a un proceso; donde la segregación es concebida como un acceso restringido o desigual a los recursos colec-tivos o públicos de la ciudad (como infraes-tructuras y equipamientos básicos, servicios de educación, de salud, transporte, seguri-dad, etc.); se hablará en tal caso de segre-gación espacial.

La desigualdad social, referida a la existencia de profundas e injustas diferencias entre los distintos grupos socioeconómicos en cuan-to al acceso a recursos y oportunidades, es una de las características de las sociedades capitalistas. Ella conduce a una situación de fragmentación social, entendida como divi-siones en el tejido social y el debilitamiento e incluso desaparición de lazos sociales entre los diversos grupos socioeconómicos, como así también una escasa movilidad social.

En estos términos y citando a Roitman (2003), podemos decir: “La segregación residencial es uno de los resultados de este proceso de fragmentación social urbana. Según Marcu-se y van Kempen (2000), las divisiones en-tre los diferentes barrios, estando cada uno de ellos más aislado de sus alrededores, y la tendencia a que cada barrio satisfaga sus

necesidades cotidianas dentro de sus pro-pios límites, son dos de las características que exhiben hoy las ciudades.”

Hemos adelantado que el fenómeno de la segregación no es nuevo; por el contrario, ella es parte de la historicidad urbana. En tér-minos morfológicos, es posible visualizar en una ciudad los diferentes barrios donde cada grupo social tiene su propio espacio determi-nado. En el caso de la segregación basada en diferencias de ingresos, las relaciones de poder y subordinación se tornan evidentes. Los grupos de altos ingresos tienen la posi-bilidad de elegir su localización residencial, mientras los grupos más empobrecidos son segregados en las zonas más desfavoreci-das.

Una mención particular le corresponde al Estado, en tanto agente productor urbano, ya que éste contribuye a fomentar este pro-ceso de segregación, mediante la autoriza-ción permisiva a los desarrollistas inmobi-liarios de emprendimientos privados; como así también, al no satisfacer la demanda de seguridad en la ciudad, permitiendo aquellos grupos sociales más privilegiados económi-camente, que pueden satisfacer esta necesi-dad por sus propios medios (contratación de seguridad privada o residencia en un barrio cerrado con seguridad las 24 horas) a que lo hagan, aun cuando sea una solución in-dividualista que no modifica las causas del problema.

Por todo ello, el proceso de segregación so-cial urbana se ve ocasionado no sólo por cau-sas estructurales (aumento de la desigualdad social, aumento de la pobreza y la violencia urbana, escasa acción estatal para disminuir los hechos delictivos, etc.) sino también por causas relativas a los actores sociales, quie-nes toman la decisión de segregarse en un barrio privado. Siguiendo a Roitman (2003), quien expresa: “(…) muchos autores señalan que los barrios cerrados constituyen un tipo especial de segregación: la autosegregación (Carvalho; Prévôt Schapira; Svampa; Coy y Pöhler). En este sentido, si bien los barrios cerrados son una consecuencia extrema del proceso de segregación urbana, es necesa-rio preguntarse si a su vez son ellos mismos

- 26 -

los que generan mayor segregación al ha-cerla más evidente a partir de las barreras y dispositivos de seguridad que impiden el libre acceso y explicitan las diferencias so-ciales.”

Aparece la (in)seguridad como un bien, como una mercancía a vender en la ciudad, el discurso está atravesado por representa-ciones simbólicas y materiales de la seguri-dad / inseguridad ciudadana. Los diferentes actores que producen la ciudad, los medios de comunicación y las prácticas sociales dan cuenta permanentemente de este concepto.

La seguridad, aparece como un servicio ur-bano diferenciado, esto se materializa en la trama social, en la ocupación o no de los es-pacios y en la forma de producir la ciudad; identifica y separa al mismo tiempo lo colecti-vo y lo individual, crea espacios para “todos”, pero que son de acceso para unos pocos, el Estado es medidor y garante de esa inequi-dad social y favorece un modo particular de ver, de vivir y de producir la ciudad.

Las divisiones sociales y espaciales impre-sas, como una de las características cen-trales de las grandes metrópolis, ha ido re-configurando el sentido que los habitantes otorgan al sentido de vivir y percibir la ciu-dad. Frente a ello, la inseguridad se constitu-ye en un elemento que a este debilitamiento progresivo de la ciudad como comunidad de encuentro centrada en la noción de espacio público y principios como la ciudadanía y la integración social.

Plantea en sus investigaciones Guerrero Val-debenito (2006): “La inseguridad ciudadana como representación de diversos miedos colectivos, tiende a buscar formas de nom-brar y de localizar los miedos. Para ello cons-truye muros físicos y simbólicos que separan unos de otros (Reguillo, 2001). En estos sig-nificados de estas separaciones simbólicas y físicas confluyen las diversas representacio-nes sociales a partir de las cuales los acto-res sociales viven y perciben lo social y sus cambios. Como lo expresa Lechner (1998), tanto los miedos como la seguridad son un producto social y tienen que ver con nues-tras experiencias de orden.”

ConclusionesVarios autores coincide al respecto, al plan-tear que el acrecentamiento y la consolida-ción de las desigualdades sociales son el resultado de las políticas neoliberales que nos atraviesan desde mediados de la déca-da del ´70 en toda Latinoamérica, al desarro-llar y profundizar un modelo socioeconómico excluyente y desigual; a ello cabe agregar, parafraseando a Guerrero Valdebenito, “la crisis del Estado para garantizar la seguri-dad y protección de todos los ciudadanos, el surgimiento de un modelo de ciudadanía privada basada en la autorregulación y la consecuente privatización de la vida social se han constituido, según Lechner (1998) en los grandes procesos sociales que han ela-borado los miedos de la sociedad.”

En estos términos, Guerrero Valdebenito (2006), señala: “Los evidentes rasgos de segregación social y urbana que presenta la ciudad, no sólo representa un modelo de urbanismo, sino que elaboran también una forma particular de percibir y experimentar la ciudad como espacio social donde se re-crean y reproducen las dinámicas sociales. Las transformaciones y prácticas que se han evidenciado a partir de una creciente percepción de inseguridad, tales como el despoblamiento de los espacios públicos tradicionales, como plazas y parques y el uso masivo de nuevos espacios como shop-pings o centros comerciales, han puesto en evidencia la relevancia que pueden adquirir las percepciones colectivas en la configura-ción y transformación de las formas de con-vivencia urbana.”

Esto evidencia que hay una ciudad para con-sumidores, que son los incluidos en la lógica del capital, que son los que transitan, pro-ducen y consumen la ciudad; los otros, los que no tienen acceso material, los que no tiene permitido transitar determinados espa-cios de producción y de consumo, esos que son segregados y excluidos, esos que son marginados, los que no tienen derecho a la ciudad, los que constituyen –para el Estado, los medios de comunicación y ciertos secto-res sociales- la marginalidad del miedo y de la delincuencia, la “causa de la inseguridad urbana”… ese otro, es una consecuencia di-

- 27 -

recta del modelo neoliberal dominante.

Bibliografía- CICOLELLA, P. Territorios de consumo. Redefinición del espacio en Buenos Aires de fin de siglo. En GORENSTEIN, S. y BUS-TOS CARA, R. Ciudades y regiones frente al avance de la globalización. Bahía Blanca: Serie Extensión, UNS, 1998.

- DE MATTOS, C. Globalización y metamor-fosis metropolitana en América Latina. De la ciudad a lo urbano generalizado, Grupo de Estudios sobre desarrollo urbano. Madrid, Documento de Trabajo N°8, 2010.

- HARVEY, D. Ciudades Rebeldes. Del dere-cho a la ciudad a la revolución urbana. Ma-drid, Ed Akal, 2012.

- LEFEBVRE, H. La production de l´espace. Editions Anthropos, Paris, 1968.

- MANZANAL, M. ARZENO, M. y NARDI,. M. A. Desarrollo, territorio y desigualdad en la globalización. Sus variadas expresiones en conflicto en el nordeste de Misiones, Argenti-na. XI Seminario Internacional RII. Mendoza, 2010.

- ROITMAN, S. Barrios cerrados y segre-gación social urbana. Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2003, vol. VII, núm. 146 http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-146.htm [ISSN: 1138-9788]

- VALDEBENITO GUERRERO, R. M. Noso-tros y los Otros: segregación urbana y sig-nificados de la inseguridad en Santiago de Chile.EN LINDÓN, AGUILAR, HIERNAUX (Cords.). Lugares e imaginarios en la Metró-polis. México, Anthropos Editorial, Universi-dad Nacional Autónoma de México, 2006.

- 28 -

El papel de las redes sociales en la conformación de las asociaciones de inmigrantes. Estudio de la comunidad bo-

liviana en Bahía Blanca.

Lic. Ma. Soledad Bonaccorso Lic. Loreana Espasa

Departamento de Geografía y TurismoUniversidad Nacional del Sur- Bahía Blanca - Buenos Aires- Argentina

ResumenLos desplazamientos poblacionales tien-den a tejer redes entre sociedades, con-siderándose básicas para entender las migraciones actuales. Este entramado permite recrear la comunidad de origen en los nuevos lugares de asentamiento, permitiendo su reproducción en un ám-bito transnacional. Funcionan además, como un mecanismo de contención, ante el problema de la vulnerabilidad social y política relacionada con la condición ét-nica y migratoria que suele colocarlos en una situación de minoría social.

El presente artículo aborda la conforma-ción de la asociación de migrantes bo-livianos asentados en la ciudad de Ba-hía Blanca, como materialización de las redes que los sostienen. A través de su análisis se pretende trascender el estudio de la movilidad migratoria ahondando en el asentamiento y organización, involu-crando profundizaciones cualitativas que reflejen la realidad del migrante en nues-tro medio, a fin de descifrar la compleja trama de relaciones que se conforman entre los procesos socio–económicos y la dinámica territorial de los migrantes.

Como resultado de la investigación se ha observado que la Asociación Bolivia-na forma parte de las redes sociales que construyen y sostienen los migrantes en Bahía Blanca, reflejo de la solidaridad entre las personas que la conforman, co-laboración obtenida mediante relaciones horizontales internas.

Palabras clave: migración- redes sociales- asociación

IntroducciónEn el presente artículo se pretende superar la tendencia a analizar el fenómeno migrato-rio en términos de recepción de inmigrantes, que culmina con la llegada al país receptor, abordando la migración como un proceso dinámico que, enmarcado dentro de la teoría de las redes sociales, sería sólo una etapa de todo el proceso. Así, se propone el análisis de las formas en que los inmigrantes se inte-gran en la sociedad de acogida conforman-do redes sociales.

Para ello se ha tomado como estudio de caso a la Asociación Boliviana de Bahía Blanca y el papel que ésta cumple en la inserción de los inmigrantes bolivianos en la comunidad local. Se aborda de modo introductorio a la asociación, considerándola como un ins-trumento válido para estudiar las pautas y características del flujo migratorio boliviano y además, para comprender los procesos socio-territoriales que los involucran.

Caracterización del área de estudioEl área donde se desarrolla este estudio es la ciudad de Bahía Blanca, ubicada en el Su-doeste Bonaerense, (Fig. 1), calificada como una de las más importantes de Argentina en cuanto a servicios de salud y educación gratuita y una amplia variedad de servicios comerciales. Tradicionalmente se ha tomado como ciudad de referencia para los diversos grupos de inmigrantes, entre ellos los bolivia-nos, por su variada oferta laboral y por moti-vos familiares, los cuales cumplen la función de sostén para aquellos que emprenden la difícil decisión de migrar a la ciudad.

- 29 -