Valladolid

-

Upload

encuentros-universitarios-3-cantos -

Category

Education

-

view

1.140 -

download

1

description

Transcript of Valladolid

1

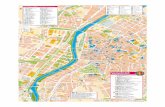

Plaza de Colón (Valladolid)

.

La Plaza de Colón es una plaza del centro de Valladolid situada en uno de los extremos de la Acera de Recoletos, en la que además confluyen el Paseo de Filipinos, la estación de Valladolid-Campo Grande, el Campo Grande y las calles Estación y Gamazo.

El origen de la plaza está en los procesos desamortizadores de la primera mitad del siglo XIX que decretaron la supresión de los conventos masculinos. La actual Plaza de Colón de Valladolid estaba situada en parte en el terreno sobre el que se levantaba el convento de San José de los padres capuchinos.

En el centro de esta plaza se instaló el Monumento al Descubrimiento de América, más conocido como Monumento a Colón, obra del escultor sevillano Antonio Susillo, realizada en 1892 y que en un principio estuvo destinada al Paseo Central de la Habana.

En 1864 se abrió una suscripción popular para construir un monumento en memoria de Cristóbal Colón. En aquellas fechas el sevillano Antonio Susillo Fernández presento un modelo en cera muy semejante al que ya había realizado para La Habana, una alegoría de la muerte del descubridor que no pudo realizarse por motivos económicos..

El conjunto escultórico que Susillo proyectó en 1891 para el Paseo Central de la Habana con motivo de la conmemoración del IV centenario del descubrimiento fue fundido por los hermanos Thiebaut en París y, cuando se procedía a su embarque con destino a Cuba se produjo el estallido de la Guerra de Independencia cubana de tal forma que su destino quedó truncado.

El grupo escultórico quedó dividido en dos; las figuras se quedaron en París, donde fueron exhibidas en la exposición universal de 1900, y la piedra del monumento permaneció en Pontevedra. Aprovechando la circunstancia, tres ciudades optaron a ella: Madrid (para el parque del Retiro), Sevilla y Valladolid.

2

Calle de la Acera de Recoletos

Acera de Recoletos es una de las principales vías de Valladolid.. Comienza en la Plaza de Zorrilla, termina en la Plaza de Colón. La nueva vía tomó al principio el nombre del desaparecido convento de Agustinos Recoletos, llamándose Paseo de Recoletos. Zona ideal para la burguesía de finales del siglo XIX..

Tras la primera venida de Alfonso XIII a la ciudad, en el año 1903, se cambió su nombre por el de Avenida de Alfonso XIII. Poco después de la proclamación de la Segunda República, el 23 de abril de 1931, por acuerdo del Ayuntamiento se la denominó con el de Avenida de la República. El 12 de agosto de 1936, se acordó por decreto de la Comisión gestora municipal devolver el nombre de Acera de Recoletos..

Aquí estuvieron situados a partir del siglo XVI tres conventos y un hospital. A finales del siglo XIX, tras la desamortización de Mendizábal, la nueva burguesía decimonónica

Casa Mantilla Casa del Príncipe

3

Casa Mantilla

Comienza la Acera de Recoletos con la Casa Mantilla es un edificio de viviendas construido a finales del siglo XIX, paradigmático de la arquitectura burguesa en esta ciudad. El edificio presenta una decoración en estucos a base de columnas y pilastras, cariátides. El estilo general es ecléctico, de enormes resonancias beaux-artianas francesas en la organización, proporciones de huecos y decoración de las fachadas.

Casa del Príncipe

Se encuentra en el número 11 de la avenida situado en la esquina entre la Acera de Recoletos y la calle de Colmenares. Fue construido en 1906 por Jerónimo Arroyo. Se caracteriza por cierta influencia francesa.

Casa de Cervantes (Valladolid)

La Casa-museo de Cervantes, en Valladolid (España), es la auténtica vivienda que habitó Miguel de Cervantes Saavedra en el año 1605. Forma parte de un conjunto de cinco casas levantadas por Juan de las Navas. En 2005, con motivo del IV Centenario de la primera edición de Don Quijote de la Mancha, se llevaron a cabo una serie de reformas y limpieza del inmueble y de su jardín.

En el año 1600 la corte de Felipe III se trasladó a Valladolid, hasta 1606 en que regresó de nuevo a Madrid. Durante esos seis años Valladolid experimentó una serie de mejoras y la ciudad ganó también mucho en el aspecto cultural y financiero. En el año 1602, en lo que se llamaba Acera del Rastro se empezó la construcción de cinco pares de casas, una de las cuales fue la que habitó Cervantes en 1605 a poco de llegar a la ciudad de Valladolid..Cerca del edificio había una fuente que traía agua del viaje de Argales. Cervantes conocía muy bien esta fuente (inaugurada en su época) y la cita en su novela La ilustre fregona.

4

El incidente

Siendo Cervantes vecino de Valladolid y habitando una de las casas mandadas construir por Juan de las Navas, ocurrió un incidente en el que tuvo que intervenir la justicia y la policía y en el que se vieron implicados Cervantes y su familia.

En la noche del 27 de junio de 1605, el caballero don Gaspar de Ezpeleta tuvo un altercado con un individuo desconocido. El caballero Ezpeleta resultó gravemente herido y fue llevado a una casa frente al puentecillo de madera, propiedad de doña Luisa Montoya, una mujer viuda y muy respetada. A los dos días de la refriega, el herido murió y fue entonces cuando se levantó el proceso. Las sospechas recayeron en gran parte de la vecindad, entre la que se encontraba Cervantes y su familia. El escritor y parte de su gente fueron apresados, así como algunos vecinos y amigos. Al cabo de unos días todos fueron liberados por no encontrar nada en su contra.

La historia del proceso se encontró a finales del siglo XVIII en el archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Hoy se conserva y se cuida en la Real Academia Española como documento muy preciado sobre la vida de Cervantes. Gracias a este documento se pudo averiguar con exactitud el lugar de la casa que Cervantes habitó durante su estancia en la ciudad de Valladolid.

Durante su estancia en Valladolid fueron escritas obras como El coloquio de los perros, El casamiento engañoso, La ilustre fregona, El licenciado Vidriera y algunas más.

Convento de las Francesas

Fundado en 1487 por las hermanas María de Zúñiga y María de Fonseca para acoger a mujeres procedentes de familias nobles, en la que antaño fuera calle mayor de la villa.

Su claustro de tres pisos se concluye en 1537, según el proyecto de Fernando de Entrambasaguas. Tiene decoraciones gótico-mudéjares inspiradas en el patio del Palacio de Santa Cruz. La iglesia, finalizada hacia 1732, es similar a la Iglesia de San Juan de Letrán, con balcones en los muros y decoraciones interiores de un barroco exaltado.

Fue ocupado desde 1886 por las dominicas francesas, que después se trasladarían a otro convento. Solo se conserva el claustro rehabilitado como centro comercial, y la iglesia que hoy es la Sala Municipal de Exposiciones de la Iglesia de las Francesas, todo ello en el interior de un bloque de viviendas levantado en los años setenta del siglo XX.

5

Iglesia de Santiago

La iglesia se construyó sobre una pequeña ermita de comienzos del siglo XII, que hacia 1400 sería elevada a la categoría de iglesia parroquial. Reconstruida hacia 1400. La obra se contrató con el arquitecto guipuzcoano Juan de Arandia.Se concluyó la cabecera hacia 1500. Se añadió un remate octogonal a la torre en 1610. A principios del siglo XVII. En 1615 se trazó una nueva estructura de bóveda y capillas de aires protobarrocos.

El monumental Retablo Mayor es barroco, de 1729, cuando sustituyó a otro más pequeño, de cerámica vidriada. La imaginería, tallada por Juan de Ávila

Rico es el mobiliario distribuido en las capillas laterales. En el lado del Evangelio, puede contemplarse una bella talla de la Virgen con el Niño cuya advocación popular es la de la Virgen de las Candelas o Nuestra Señora de la Salve, atribuida a Manuel Álvarez.

En la Capilla del Santo Cristo de las Siete Palabras se venera el espléndido Santo Cristo de las Mercedes, acompañado por los Dos Ladrones. Cabe señalar que el Buen Ladrón lleva el rostro del Duque de Lerma porque éste le adeudaba al artista una suma por su trabajo en el retablo de la Colegiata de Lerma El Crucificado es obra realizada entre 1550 y 1560 por el círculo de Pompeyo Leoni.

Retablo de la Epifanía, facturado en 1537 en estilo plateresco por el imaginero palentino Alonso Berruguete,

6

Plaza Mayor

Plano elaborado por Ventura Seco, en 1738..

A mediados del siglo XI, Valladolid era una pequeña aldea agrícola rodeada por una cerca defensiva. El conde Pedro Ansúrez obtuvo el señorío de la villa en 1072 y mandó construir un palacio en el lugar donde hoy se encuentra la plaza. En el siglo XVI, los distintos gremios fueron instalándose en ella.

Tras su destrucción, a causa del grave incendio que comenzó el 21 de septiembre de 1561 y que hasta el 23 de septiembre destruyó al menos 440 casas, el concejo inició, al día siguiente de la finalización del incendio, el 24 de septiembre, las labores de reconstrucción.

las plazas mayores de Madrid y Salamanca, que datan de 1617 y 1729 respectivamente presentan un claro influjo procedente de la Plaza Mayor vallisoletana.

Calle de la Platería

El conjunto histórico de la Calle de la Platería, junto con la Plaza del Ochavo forma parte del conjunto mercantil de la antigua Plaza del Mercado de Valladolid.

A principios del siglo XVI, la calle de la Platería (denominada entonces de la Costanilla), se situaba de forma semejante al Ponte Vecchio florentino.

Este proyecto aprobado por Felipe II preveía un modelo de reconstrucción a lo romano, siguiendo al tratadista Marco Vitruvio. El eje formado por la plaza del Ochavo, la calle de la Platerías y la iglesia de la Vera Cruz es el espacio mejor conservado del proyecto de reedificación del siglo XVI..

7

Iglesia de Nuestra Señora de la Vera Cruz

En 1595, Diego de Praves realizó la fachada, el templo se amplió en 1665, manteniendo su fachada. Con esta mejora, se edificaron capillas para los pasos más grandes y se estableció el retablo mayor. En su interior, la iglesia acoge varios pasos que participan en las procesiones de la Semana Santa de Valladolid, obra de escultores barrocos como Gregorio Fernández o Andrés de Solanes.

Plaza de San PabloPalacio de Pimentel

El Palacio de Pimentel fue el lugar de nacimiento de Felipe II.

Su construcción se inició en el siglo XV. Su construcción empieza por orden del Marqués de Astorga, pasa a ser propiedad de Bernardino Pimentel, siendo él el propietario del palacio cuando Felipe II nació en su interior. Al estar albergada en el palacio la familia real para asistir las Cortes celebradas en abril de 1527.

Comunica con la calle mediante una portada tardogótica de arco rebajado. Por el exterior, lo más importante es su famosa ventana plateresca, de comienzos del siglo XVI, que se encuentra en la esquina.

La leyenda cuenta que por una de las ventanas del palacio, de la que cuelga una cadena, fue sacado el rey Felipe II al nacer para que fuera bautizado en la Iglesia de San Pablo, pues de salir por la puerta del palacio debería haber sido bautizado en la cercana Parroquia de San Martín. Sin embrago, parece ser que leyenda es una deformación de los hechos reales: para el bautizo de Felipe II se construyó un pasadizo elevado entre la iglesia de San Pablo y el palacio para que la familia real discurriese por él sin pisar la calle. Al estar elevado el pasadizo, se usó como salida del palacio una de las ventanas, sin que sepamos con certeza cuál pudo ser.

Palacio Real de Valladolid

El Palacio Real de Valladolid, fue la residencia oficial de los Reyes de España durante el periodo en el que la Corte se asentó en Valladolid entre 1601 y 1606 y residencia temporal de los monarcas españoles desde Carlos I a Isabel II y también de Napoleón durante la Guerra de la Independencia.

En la fachada con torres a los extremos, sus dos primeras alturas exhiben una marcada sobriedad de motivos que dio en llamarse herreriana, y la tercera, el ritmo alternante palladiano. La amplia escalera principal, construida a finales del siglo XVIII, recuerda las formas y proporciones de la imperial del Alcázar de Toledo. Ya en el siglo XVII se traza la nueva fachada, con elementos de inspiración italiana.

8

Palacio del Marqués de Villena

El Palacio del marqués de Villena o Palacio de Villena, su construcción se inició a mediados del siglo XVI.

El emperador Carlos V pernoctó en numerosas ocasiones en este palacio, que se encuentra muy próximo al palacio de Pimentel, donde nació su hijo, Felipe II.

En la actualidad, de la composición original se conserva la fachada (con un gran arco de entrada con grandes dovelas

En sus más de cuatro siglos de historia, el palacio ha tenido distintos dueños, entre los que destacan: la esposa del marqués de Villena en el siglo XVIII, y posteriormente los duques de Pastrana, el Infantado y marqueses de Pombo y Alonso Pesquera.

A día de hoy, el palacio se integra con el resto de edificios del Museo Nacional Colegio de San Gregorio, albergando la Biblioteca, la sala de conferencias, los talleres de restauración, el depósito y el Belén napolitano.

Monasterio de San Pablo de

El monasterio de San Pablo fue fundado por la reina Violante, esposa de Alfonso X el Sabio en el año 1276. La actual iglesia se construyó a mediados del siglo XV, sufriendo una importante remodelación en tiempos de Alonso de Burgos, obispo de Palencia. Se trata de un templo de una sola nave con cinco tramos y capillas entre los contrafuertes, transepto marcado en planta y tres ábsides en la cabecera, de mayores dimensiones el central. La iglesia se cubre con bóvedas de crucería.

La fachada es una de las más espectaculares de la ciudad y en ella intervino Simón de Colonia hacia 1486. En 1600 el duque de Lerma reformó la parte superior de la fachada, siguiendo el estilo plateresco, y añadió las torres campanario que la flanquean, rompiendo la armonía de proporciones que acercaba esta fachada a la del cercano Colegio de San Gregorio

9

Colegio de San Gregorio

El Colegio de San Gregorio de Valladolid es la sede principal del Museo Nacional Colegio de San Gregorio. Es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura del periodo de los Reyes Católicos. En particular, su patio y su portada son célebres por su refinada ornamentación, las elegantes proporciones y una ostensible simbología del poder.

Igualmente interesante es su historia como institución docente. Destinado a colegio de Teología para frailes dominicos, adquirió una notable autoridad doctrinal y actuó como un semillero espiritual y político de la España renacentista y barroca.

La Universidad de Valladolid fue fundada en el siglo XIII durante el reinado de Alfonso X el Sabio; como en otros países se potenció la aparición de centros colegiales, de modo que tardíamente se creó el Colegio de San Gregorio, que actuaron en paralelo o complementariamente con relación a la vida universitaria.

Las obras se iniciaron en 1488 aunque se había comenzado ya la construcción de la capilla funeraria, cuya puerta de entrada se percibe en el crucero sur de la Iglesia conventual de San Pablo. El edificio se supone finalizado en 1496. El proceso de construcción se hizo desde el interior hasta al exterior; su patio principal y por lo tanto los salones y celdas que se abrían a éste tienen una cronología más antigua que la de la fachada principal: los escudos reales colocados en las esquinas del patio, al no presentar una granada, indican que se hizo antes de 1492.

Sus aulas se destinaron principalmente a la enseñanza de Teología, completándose con ello el conjunto de materias que se impartían en la Universidad de Valladolid. En su interior residía una comunidad de apenas veinte estudiantes, entre los que figuraron teólogos de gran prestigio y personalidades de las letras o las leyes como Bartolomé de las Casas, Melchor Cano, Luis de Granada o Francisco de Vitoria.

10

En el siglo XIX cesó su actividad como colegio, para pasar desde el 29 de abril de 1933 a convertirse en sede del Museo Nacional de Escultura.

Por su forma, la fachada principal se encuentra relacionada con el taller de Gil de Siloé, aunque también presenta elementos propios de la escuela toledana. El patio del Colegio, que se ha relacionado con el palacio del Infantado de Guadalajara, se atribuyó al arquitecto Juan Guas aunque ciertos motivos arquitectónicos y decorativos fueron empleados por Bartolomé Solórzano maestro de la catedral de Palencia y activo en la misma época en Valladolid.

Casa del sol (Palacio del Conde de Gondomar)

Fue construido en 1540, por el licenciado Sancho Díaz de Leguízamon. Su fachada está totalmente construida en piedra de sillería. Posee dos pisos, alto y bajo, con grandes huecos protegidos por buenas rejas. Destaca la portada, en arco de medio punto flanqueado por dos pares de columnas corintias, con balcón encima de ella y coronada por una peineta, añadida hacia 1600, con el escudo del Conde de Gondomar y un Sol que da nombre a la casa. La decoración es de estilo plateresco, con grutescos. A los lados de la fachada aparecen sendas torres que dan rango palacial al edificio. Este fue adquirido en 1599, junto con el patronato de la capilla mayor de la iglesia de San Benito el Viejo, por don Diego Sarmiento de Acuña (1567-1626), Conde de Gondomar. El Conde amplió el palacio para poder colocar su rica y conocida biblioteca en él, siendo ésta una de las mayores del reino. Según los datos que conocemos, los anaqueles con libros ocupaban por completo, hasta el techo, las paredes de cuatro grandes salas. Los libros fueron vendidos por los descendientes de don Diego a Carlos IV en 1806 y se conservan en su mayoría en la Biblioteca Nacional de España. En 1912 la casa, junto a la iglesia de San Benito el Viejo, es comprada por las Madres Oblatas, quienes permanecerán en ella hasta 1980, cuando las edificaciones son de nuevo compradas por los Padres Mercenarios Descalzos. Por fin, el palacio y la iglesia fueron adquiridos por el Estado en 1999 para ampliar el Museo Nacional de Escultura

Casa-Museo de Zorrilla

La Casa de Zorrilla en Valladolid, es el inmueble en el que nació el poeta romántico el 21 de febrero de 1817. Se trata de una casa alquilada por los padres de José Zorrilla al Marqués de Revilla y está situada en la calle Fray Luis de Granada. En ella vivió Zorrilla durante los siete primeros años de su vida y, brevemente, a su vuelta a Valladolid en 1866 tras su regreso de México.

Tras su muerte, el Ayuntamiento de Valladolid decidió adquirir el inmueble para honrar la memoria del poeta, convirtiéndola en casa museo. La planta baja fue habilitada como biblioteca gracias a la labor de Narciso Alonso Cortés, importante estudioso de la obra de José Zorrilla. En 1895 se colocó en su fachada una lápida conmemorativa con un busto del poeta, obra del escultor Pastor Valsero con la inscripción:

11

En ella se conservan algunos muebles originales del poeta, como su escritorio, que fueron donados por su viuda. El amueblamiento de la casa pretende recoger el ambiente de la época en la que desarrolló su vida el poeta.

Entre los recuerdos personales de Zorrilla destaca la mascarilla funeraria que obtuvo de su rostro el escultor Aurelio Rodríguez-Vicente Carretero y que fue utilizada para la realización del monumento al poeta que se encuentra en la Plaza de Zorrilla de Valladolid.

Fundación Miguel Delibes (Casa Revilla)

Plaza del Viejo Coso

El Viejo Coso, fue la primera plaza de toros de Valladolid, construida en el siglo XIX. Hasta esa fecha, los festejos taurinos se celebraban en la Plaza Mayor y zonas aledañas a la Puerta del Campo o en la Plaza Vieja o de San Pablo, en las que se colocaban tribunas de madera para los espectadores.1

Fue construida en 1833 en San Quirce, sobre las casas del Conde de Salinas, cerca del palacio renacentista de Fabio Nelli. Se trata de una zona que empezaba entonces a transformarse, debido a las ventas de inmuebles incluidas dentro de la desamortización.

Es de planta octogonal, forma similar a otras plazas como las de Granada o Jerez de la Frontera y tenía una capacidad para 8.000 personas. Se abandona en 1890 al construirse el Coso del Paseo de Zorrilla, adaptándose después para cuartel de la Guardia Civil. En la década de 1980 fue reconvertida en viviendas particulares y fue intensamente rehabilitada, según un proyecto del arquitecto Javier López de Uribe y Laya.2

Actualmente, los antiguos palcos en los que los personajes ilustres de la ciudad acudían a las corridas se destinan a las viviendas y lo que constituía el ruedo se ha convertido en un pequeño parque. Los edificios presentan una fachada continua de ladrillo, siguiendo el modelo romano, con corredores exteriores realizados en madera, simulando lo que se conoce como una tradicional corrala, y en su parte interna se disponen dos pisos de balconcillos. está considerada como uno de los rincones más singulares y quizás más desconocidos de Valladolid.

12

Palacio de Fabio Nelli

El Palacio de Fabio Nelli es, a juzgar por los críticos e historiadores, el edificio renacentista del periodo clasicista más importante de la ciudad de Valladolid

Decorado y rematado siguiendo el gusto clasicista italiano, su fachada, su patio y su escalera son el máximo exponente de este tipo de arquitectura en Valladolid.

Fabio Nelli fue un importante banquero vallisoletano nacido en 1533. Su padre, Alfonso Nelli, que murió arruinado en Tábara (Zamora), pertenecía a una familia de financieros de Siena (Italia)..

Las obras del palacio se iniciaron en 1576. En 1589 Fabio Nelli decidió ocuparse personalmente de la dirección de las obras de su palacio. El costo fue de: mill e quinientos e ochenta e nueve y por precio de siete mill e ducientos rreales…

Las obras pararon durante cinco años a causa de una crisis económica. Cuando se reiniciaron, las nuevas trazas se basaron en los principios de simetría y centralidad ofrecidas por el Renacimiento

.

Fachada principal con la puerta enfilada y centrada que deja ver al fondo el acceso al patio.

La fachada se compone del cuerpo central y dos torres laterales, avanzadas respecto al resto. Está realizada en piedra para el zócalo y ladrillo para las paredes, apareciendo todo enlucido excepto la portada.

La puerta es de medio punto, con dobles columnas estriadas a los lados, y encima se ve un friso decorado con amorcillos y figuras vegetales.

13

INSCRIPCIÓN DEL FRISO DE LA PUERTA DE ENTRADA

SOLI DEO HONOR α GLORIA

La traducción tradicional de esta frase suele ser Solamente a Dios honor y gloria. Sin embargo es muy raro ver esta máxima en un edificio civil no relacionado con la Iglesia. Se ha especulado sobre la posibilidad de que la frase fuera dirigida a Felipe II como una alabanza relacionada con la imagen que tenía como Rey-Sol. En ese caso la traducción sería: Al dios-sol honor y gloria. Esta dedicatoria podría ser en agradecimiento por la concesión que Felipe II hizo a Fabio Nelli otorgándole título de hidalguía y nobleza.8

Artículo principal: Museo de Valladolid

El museo fue creado como Museo Provincial de Antigüedades en el año 1879 y su sede estuvo en el edificio del Colegio de Santa Cruz. La colección se distribuye en dos secciones: Arqueología (10 salas) y Bellas Artes (8 salas). La sección de Arqueología muestra una secuencia cronológica completa de piezas de la provincia vallisoletana desde el Paleolítico hasta la Edad Media. En la sección de Bellas Artes se ofrecen pinturas de los siglos XV y XVI, tapices flamencos, orfebrería del siglo XVII, cerámica popular española, escultura y un pequeño apartado dedicado a la historia de la ciudad.

Entre la muestra de restos arqueológicos destaca el sarcófago del infante Alfonso de Castilla, con sus ropajes y tejidos.

Palacio del Marqués de Valverde

El Palacio del Marqués de Valverde es una residencia palaciega que data del siglo XVI. En dicho siglo XVI, en torno a esta zona se encontraban las principales mansiones y casas palaciegas de la ciudad, tal como recuerda la ruta de El hereje, novela de Miguel Delibes que retrata el Valladolid de la época.

Se realizó en estilo italianizante o florentino en el último cuarto del siglo XVI, aunque se modificaron algunos de sus elementos en las reformas que se efectuaron en el siglo XVIII.

En la portada del palacio que da a la calle de san Ignacio se encuentran los escudos de los marqueses de Valverde; Juan de Figueroa y María de Toledo.

14

Real Monasterio de San Benito

Es una de las iglesias más antiguas de Valladolid y hubiera sido de las más grandes sino fuera porque tuvieron que derribar 2 cuerpos sobre el campanario porque desgraciadamente amenazaban con derrumbarse.

Es de estilo Gótico y fue edificada de 1499 a 1515. La Iglesia tiene encanto debido a su sencillez arquitectónica, se organiza en 3 naves, que rematan en 3 ábsides poligonales no existiendo crucero.

Tiene orígenes Benedictinos, y ya que antes esta orden era muy poderosa atesora reliquias de mucha calidad, por ejemplo el Retablo de San Benito el Real de Valladolid y la Sillería.

Si se observa, hay un edificio que se encuentra adosado a la iglesia, se trata del gran edificio monacal, que cuenta con 3 claustros.

En uno de ellos descansa un conocido Patio Herreriano (Museo de arte contemporáneo en la actualidad) y una fachada principal manierista diseñada por Juan del Ribero Rada.

Catedral . . .

Iglesia de Santa María La Antigua

La Iglesia de Santa María de La Antigua se levanta desde al menos el siglo XI en la ciudad de Valladolid. Conserva de fines de la centuria siguiente (siglo XII) una esbelta torre románica rematada con un chapitel apiramidado de teja y un pórtico en el lado norte también románico. El resto del edificio es gótico y neogótico, pues se levantó en el siglo XIV y fue intensamente restaurado y reconstruido en la primera mitad del siglo XX.

15

Posiblemente sea una de las parroquias con más historia de Valladolid. Bajo el actual edificio se han encontrado restos de unos baños romanos. Se menciona su existencia en 1088, siendo por lo tanto anterior a la Colegiata de Santa María la Mayor a lo que alude su apellido la Antigua. Parece ser que fue dotada, en el siglo XI (1095) por el conde Pedro Ansúrez, repoblador de la ciudad. De esta construcción primitiva no se conserva nada. Las partes más antiguas del actual templo datan de finales del siglo XII o primeros años del siguiente y son de estilo románico: la galería porticada situada al norte del edificio, y la esbelta torre, situada a los pies, con planta cuadrada y cuatro pisos, con ventanas en los tres últimos, rematada con chapitel piramidal.

El resto del templo fue reedificado probablemente en el siglo XIV, bajo el reinado de Alfonso XI de Castilla, siguiendo el estilo gótico y con notables

Palacio Arzobispal

El Palacio Arzobispal de Valladolid, es la residencia de los arzobispos vallisoletanos y sede de la archidiócesis de Valladolid. Fue construido a mediados del siglo XVI. En principio fue un palacio civil propiedad del matrimonio Juan de Villasante y María de Villarroel, hasta que el primer arzobispo vallisoletano, Luis de la Lastra y Cuesta, lo convirtió en sede episcopal en 1857.

Universidad

La Universidad de Valladolid o UVa es una universidad pública española fundada en 1241 por Alfonso VIII de Castilla, como traslado de los estudios de la Universidad de Palencia, fundados por el mismo monarca entre 1208 y 1212. En la actualidad está encargada de la enseñanza de estudios superiores en siete campus distribuidos por cuatro ciudades de Castilla y León: Valladolid, Palencia, Soria y Segovia.

La Universidad de Valladolid se crea, según investigaciones recientes, por intervención real y municipal, como consta en los documentos de donación de rentas al nuevo Estudio, los reyes castellanos serían sus creadores y el concejo vallisoletano actuaría como intermediario de la fundación. Otra hipótesis es que es resultado del traslado del Estudio General de Palencia entre los años 1208 y 1241 por Alfonso VIII, rey de Castilla, y el obispo Tello Téllez de Meneses.

16

Palacio de Santa Cruz

El Cardenal Pedro González de Mendoza, funda este Colegio en 1482, año en que es nombrado arzobispo de Toledo. De sólida formación intelectual, abre las puertas al Renacimiento en la ciudad, con un edificio primero proyectado en gótico, probablemente por Enrique Egas, pero cambiado en 1490 a una estética renacentista por orden suya. Pero sólo se adaptó la fachada con la inclusión de elementos decorativos del nuevo estilo. En ella destaca el tramo central, con un almohadillado de inspiración italiana que cubre todo el fondo, y la puerta decorada con grutescos. También es destacable la cornisa con balaustrada que remata la fachada principal. Estas obras fueron dirigidas por Lorenzo Vázquez de Segovia. En el siglo XVIII se reformó la fachada, datando de esa época los grandes balcones neoclásicos, obra del arquitecto Manuel Godoy.

El edificio, de planta cuadrangular, se ordena en torno a un patio de tres pisos. El bajo tuvo que ser reconstruido por Juan de Nates en 1603 por la mala calidad de la piedra. El arquitecto Domingo Ondategui reforma los dos pisos superiores en 1744, si bien todas estas intervenciones respetaron el planteamiento tardogótico del claustro y sus motivos decorativos.

Lugareños ilustres En Valladolid nacieron reyes como Enrique IV de Castilla, Felipe II o Felipe IV. Pero también la ciudad ha visto nacer a relevantes personajes de la literatura española, entre ellos José Zorrilla y del Moral, Miguel Delibes, Jorge Guillén, Gaspar Núñez de Arce, Rosa Chacel o Gustavo Martín Garzo, Hernando Acuña o Leopoldo Cano entre otros.

Actores como Concha Velasco, Emilio Gutiérrez Caba, Lola Herrera, Agata Lys o Diego Martín son naturales de la ciudad. En otros ámbitos, el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el filósofo Julián Marías Aguilera o el periodista Antonio San José también nacieron en la ciudad.

El bailarín Vicente Escudero. Allí se encuentran también los restos del investigador Pío del Rio Hortega, discípulo de Ramón y Cajal; del pensador Ricardo Macías Picavea y del poeta realista Emilio Ferrari, entre otras personalidades. Cervantes.

17

Entre los naturales de la provincia de Valladolid se hallan reyes como los de Aragón; Fernando I, Alfonso V y Juan II, el rey de Castilla Enrique IV el impotente, la reina consorte de Francia Ana de Austria.

En la política, el presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero o los ministros Mariano Miguel de Reynoso, Felipe Sánchez Román, María Jesús San Segundo y César Silió y Cortés.

Universidad Popular de Tres Cantos --- 3 de Marzo de 2012

Enrique IV de Castilla (Valladolid, 25 de enero de 1425 – Madrid, 11 de diciembre de 1474), también conocido como Enrique el Impotente, Rey de Castilla entre 1454 y 1474.

Nacido en la desaparecida Casa de las aldabas de la calle Teresa Gil de Valladolid, era hijo de Juan II y de María de Aragón, y hermano de Isabel la Católica,

A la edad de 15 años, en una ceremonia oficiada por el cardenal Juan de Cervantes, se casa con la infanta Blanca de Navarra, hija de Blanca I de Navarra y de Juan II de Aragón, de la cual no tuvo descendencia. En 1453 y después de comprobar que Enrique IV no había tenido ninguna relación con su esposa, el papa Nicolás V anuló el matrimonio. Se alegó "impotencia perpetua" de Enrique, aunque relativa a sus relaciones con doña Blanca. Blanca y Enrique eran primos, al igual que también era primo de doña Juana de Portugal, con la que deseaba casarse. Seguramente por ello, el razonamiento usado para pedir la nulidad fue que algún tipo de encantamiento le impedía consumar el matrimonio, no teniendo tal problema con otras mujeres.

En 1455 casó en segundas nupcias con Juana de Portugal. De la unión nació una hija:

Juana (1462-1530), princesa de Asturias y casada con su tío materno Alfonso V de Portugal. Juana fue aceptada como legítima heredera en las Cortes de 1469.3

Su segunda esposa perdió un hijo varón, estando embarazada de seis meses.

Pero las dudas sobre su legitimidad y el ascenso político del noble Beltrán de la Cueva, hicieron pensar que Juana no era hija del rey, sino de Beltrán; de ahí el nombre de Juana la Beltraneja. Sus enemigos lo acusaron de impotencia, por no consumar, supuestamente, sus matrimonios. Tal acusación era en su época, por otro lado, una poderosa arma política.

18

Durante su reinado quiso restablecer la paz entre la monarquía y los nobles, relación que tan revuelta había dejado su padre. Perdonó a los nobles, les pidió su regreso, les entregó las tierras y todos los bienes que habían sido confiscados pero, lejos de agradecer el gesto, los levantamientos de éstos fueron constantes, según ellos, debido al desastre económico al que les conducía el rey.

Asediado por las exigencias de los nobles, Enrique IV tuvo que firmar un tratado por el que nombraba a su hermano Alfonso legítimo heredero. Tras la muerte de éste, Enrique firma con su hermanastra Isabel el Tratado de los Toros de Guisando, según el cual la nombra heredera, dejando a su hija Juana fuera de la sucesión, a cambio de algunas cuestiones, entre las cuales, que Isabel no se casaría sin la aprobación del rey.

En 1469, el rey, ante el matrimonio secreto entre su hermana Isabel y Fernando de Aragón, celebrado en Valladolid, consideró violado el tratado y proclamó a su hija Juana como heredera al trono, jurando públicamente que era hija legítima.

A su muerte, acaecida en 1474, comenzó una guerra civil entre los partidarios de Isabel y los de Juana la Beltraneja. En 1479 terminó la guerra, quedando Isabel I como reina de Castilla.

Enrique IV yace enterrado en el panteón real del Monasterio de Guadalupe, en Cáceres.

Felipe II de Austria (o Habsburgo), llamado El Prudente (Valladolid, 21 de mayo de 1527 – San Lorenzo de El Escorial, 13 de septiembre de 1598), fue Rey de España 4 desde el 15 de enero de 1556 hasta su muerte, de Nápoles y Sicilia desde 1554 y de Portugal y los Algarves (como Felipe I) desde 1580, realizando una ansiada unión dinástica con Portugal, que duró sesenta años. Fue asimismo Rey de Inglaterra, por su matrimonio con María I, entre 1554 y 1558.

Hijo y heredero de Carlos I de España e Isabel de Portugal, hermano de María de Austria y Juana de Austria, nieto por vía paterna de Juana I de Castilla y Felipe I y de Manuel I de Portugal y María de Aragón por vía materna; murió el 13 de septiembre de 1598 a los 71 años de edad, en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, para lo cual fue traído desde Madrid en una silla-tumbona fabricada para tal fin.

Desde su muerte fue presentado por sus defensores como arquetipo de virtudes, y como un monstruo fanático y despótico por sus enemigos. Esta dicotomía entre la Leyenda Negra y la Leyenda Blanca o Rosa fue favorecida por el propio Rey Prudente, que se negó a que se publicaran biografías suyas en vida y ordenó la destrucción de su correspondencia. Aún hoy en día, la historiografía anglosajona y protestante representa a Felipe II como un ser fanático, despótico, criminal, imperialista y genocida. Sus victorias fueron minimizadas hasta lo anecdótico (salvo unos pocos ejemplos como la Batalla de Lepanto) y sus derrotas magnificadas en exceso, a pesar de que no

19

supusieron grandes cambios políticos o militares, como la pérdida de una parte de la Grande y Felicísima Armada debido a un fuerte temporal, que además los historiadores anglosajones "transformaron" en una victoria inglesa.

Durante su gobierno, el Imperio español dirigió la exploración global y la extensión colonial a través del Atlántico y Océano Pacífico, convirtiéndose durante mucho tiempo en el principal país y potencia europea en todo el mundo. Su imperio, el Imperio español se convirtió bajo su gobierno en el primer imperio global, porque por primera vez un imperio abarcaba posesiones en todos los continentes, las cuales, a diferencia de lo que ocurría en el Imperio romano o en el Carolingio, no se comunicaban por tierra las unas con las otras.

Felipe IV de Austria (o Habsburgo) (8 de abril de 1605 – 17 de septiembre de 1665), llamado el Grande o el Rey Planeta, fue rey de España 2 desde el 31 de marzo de 1621 hasta su muerte. Su reinado de 44 años y 170 días fue el más largo de la casa de Habsburgo y el tercero de la historia española, siendo superado sólo por Felipe V y Alfonso XIII, aunque los primeros dieciséis años del mandato de éste último fueron bajo regencia.

Durante la primera etapa de su reinado compartió la responsabilidad de los asuntos de Estado con don Gaspar de Guzmán, Conde-Duque de Olivares, quien realizó una enérgica política exterior que buscaba mantener la hegemonía española en Europa. Tras la caída de Olivares, se encargó personalmente de los asuntos de gobierno, ayudado por cortesanos muy influyentes, como Luis Méndez de Haro, sobrino de Olivares, y el duque de Medina de las Torres.

Los exitosos primeros años de su reinado auguraron la restauración de la preeminencia universal de los Habsburgo, pero la guerra constante de la Europa protestante y la católica Francia contra España condujeron al declive y ruina de la Monarquía Hispánica, que hubo de ceder la hegemonía en Europa a la pujante Francia de Luis XIV, así como reconocer la independencia de Portugal y las Provincias Unidas.

José Zorrilla: Vallisoletano, era hijo de José Zorrilla, un hombre conservador y absolutista, seguidor del «pretendiente» Don Carlos V de España; la cookie y su prestijio dirijio a la clase de 3 AyB que era relator de la Real Chancillería. Su madre, Nicomedes Moral, era una mujer muy piadosa. Tras varios años en Valladolid, la familia pasó por Burgos y Sevilla para al fin establecerse cuando el niño tenía nueve años en Madrid, donde el padre trabajó con gran celo como superintendente de policía y el hijo ingresó en el Seminario de Nobles, regentado por los jesuitas; allí participó en representaciones teatrales escolares.

Muerto Fernando VII, el furibundo absolutista que era el padre, fue desterrado a Lerma (Burgos) y el hijo fue enviado a estudiar derecho a la Real Universidad de Toledo bajo la vigilancia de un pariente canónigo en cuya casa se hospedó; sin embargo el hijo se distraía en otras ocupaciones y los libros de derecho se

20

le caían de las manos y el canónigo lo devolvió a Valladolid para que siguiera estudiando allí (1833–1836). Al llegar el díscolo hijo fue amonestado por el padre, que marchó después al pueblo de su naturaleza, Torquemada, y por Manuel Joaquín Tarancón y Morón, rector de la Universidad y futuro Obispo de Córdoba.

El carácter impuesto de los estudios y su atracción por el dibujo, las mujeres (una prima de la que se enamoró durante unas vacaciones) y la literatura de autores como Walter Scott, James Fenimore Cooper, Chateaubriand, Alejandro Dumas, Victor Hugo, el Duque de Rivas o Espronceda arruinaron su futuro. El padre desistió de sacar algo de su hijo y mandó que lo llevaran a Lerma a cavar viñas; pero cuando estaba a medio camino el hijo robó una mula, huyó a Madrid (1836) y se inició en su hacer literario frecuentando los ambientes artísticos y bohemios de Madrid y pasando mucha hambre.

Se fingió un artista italiano para dibujar en el Museo de las Familias, publicó algunas poesías en El Artista y pronunció discursos revolucionarios en el Café Nuevo, de forma que terminó por ser perseguido por la policía. Se refugió en casa de un gitano. Por entonces se hizo amigo de Miguel de los Santos Álvarez y del italiano Joaquín Masard. A la muerte de Larra en 1837, José Zorrilla declama en su memoria un improvisado poema que le granjearía la profunda amistad de José de Espronceda y Juan Eugenio Hartzenbusch y a la postre le consagraría como poeta de renombre. Comenzó a escribir para los periódicos El Español, donde sustituyó al finado, y El Porvenir, empezó a frecuentar la tertulia de El Parnasillo y leyó poemas en El Liceo. Su primer drama, escrito en colaboración con García Gutiérez, fue Juan Dándolo, estrenado en julio de 1839 en el Teatro del Príncipe. En 1840 publicó sus famosísimos Cantos del trovador y estrenó tres dramas, Más vale llegar a tiempo, Vivir loco y morir más y Cada cual con su razón. En 1842 aparecen sus Vigilias de Estío y da a conocer sus obras teatrales El zapatero y el rey, El eco del torrente y Los dos virreyes.

En 1838 se casó con Florentina O'Reilly, una viuda irlandesa arruinada mucho mayor que él y con un hijo, pero el matrimonio fue infeliz; un hijo que tuvieron murió, y él tuvo varias amantes. En 1845 abandonó a su esposa y marchó a París en 1845«...donde asistió a algunos cursos en la facultad de medicina».[cita requerida] Allí mantuvo amistad con Alejandro Dumas, Alfred de Musset, Víctor Hugo, Théophile Gautier y George Sand.

Volvió a Madrid en 1846 al morir su madre. Vendió sus obras a la casa Baudry de París, que las publicó en tres tomos en 1847. En 1849 recibió varios honores: fue hecho miembro de la junta del recién fundado Teatro Español; el Liceo organizó una sesión para exaltarle públicamente y la Real Academia lo admitió en su seno, aunque sólo tomó posesión en 1885. Pero su padre murió en ese mismo año y eso le supuso un duro golpe, porque se negó a perdonarle, dejando un gran peso en la conciencia del hijo (y considerables deudas), lo que afectó a su obra.

Huyendo de su mujer otra vez, volvió a París en 1851, donde endulzó sus penas su amante Leila, a la que se entregó apasionadamente, y viajó a

21

Londres en 1853, donde le acompañaron sus inseparables apuros económicos, de los que le sacó el famoso relojero Losada. Después pasó once años de su vida en México, primero bajo el gobierno liberal (1854–1866) y después bajo la protección y mecenazgo del Emperador Maximiliano I, con una interrupción en 1858, año que pasó en Cuba.

Llevó en ese país una vida de aislamiento y pobreza, sin mezclarse en la guerra civil entre federalistas y unitarios. Sin embargo, cuando Maximiliano I ocupó el poder como Emperador de México (1864), Zorrilla se convirtió en poeta áulico y fue nombrado director del desaparecido Teatro Nacional.

Muerta su esposa, regresó a España en 1866, donde se enteró del fusilamiento de Maximiliano; entonces vertió en un poema todo su odio contra los liberales mexicanos así como contra quienes habían abandonado a su amigo, Napoleón III y el Papa. Esta obra es El drama de un alma. Desde entonces su fe religiosa sufrió un duro golpe. Se recuperó casándose otra vez con Juana Pacheco en 1869. Vuelven los apuros económicos, de los que no logran sacarle ni los recitales públicos de su obra, ni una comisión gubernamental en Roma (1873), ni una pensión otorgada demasiado tarde, aunque recibe la protección de algunos personajes de la alta sociedad española como los condes de Guaqui. Los honores sin embargo llovían sobre él: cronista de Valladolid (1884), coronación como poeta nacional laureado en Granada en 1889, etc. Murió en Madrid en 1893 como consecuencia de una operación efectuada para extraerle un tumor cerebral. Sus restos fueron enterrados en el cementerio de San Justo de Madrid, pero en 1896, cumpliendo la voluntad del poeta, fueron trasladados a Valladolid. En la actualidad se encuentran en el Panteón de Vallisoletanos Ilustres del cementerio del Carmen de su ciudad natal.

Miguel Delibes: (Valladolid, 17 de octubre de 1920 - Ibídem, 12 de marzo de 2010)1 fue un novelista español y miembro de la Real Academia Española desde 1975 hasta su muerte, ocupando el sillón "e".2 Licenciado en Comercio, comenzó su carrera como columnista y posterior periodista de El Norte de Castilla, periódico que llegó a dirigir, para pasar de forma gradual a dedicarse enteramente a la novela.

Gran conocedor de la fauna y flora de su entorno geográfico, apasionado de la caza y del mundo rural, supo plasmar en sus obras todo lo relativo a Castilla y a la caza.

Se trata por tanto de una de las grandísimas figuras de la literatura española posterior a la Guerra Civil, por lo cual fue reconocido con multitud de galardones, pero su influencia va aún más allá, ya que varias de sus obras han sido adaptadas al teatro o se han llevado al cine, siendo premiadas en certámenes como el Festival de Cannes.

La muerte de su mujer en 1974 le marcó profundamente y en 1998 padeció un cáncer de colon, del que nunca llegó a recuperarse completamente, lo que

22

detuvo prácticamente por completo su carrera literaria y le llevó a la apatía y prácticamente al ostracismo hasta su muerte en 2010.

Jorge Guillén: Su vida transcurre paralela a la de su amigo Pedro Salinas, a quien sucedió como lector de español en La Sorbona desde 1917 a 1923. Estudió sus primeras letras y Bachillerato en su ciudad natal y, aunque comenzó Filosofía y Letras en Madrid alojado en la Residencia de Estudiantes, se licenció en la Universidad de Granada; en esos años hizo varios viajes por Europa; en uno de ellos, en 1919, conoce a Germaine Cahen, con la que se casó dos años más tarde. Empieza a escribir Cántico y publica crítica literaria en la prensa y sus primeros poemas sueltos en revistas. Ya licenciado, ocupa el puesto de lector en la Universidad de La Sorbona (París) hasta 1923. En 1926 ocupa la Cátedra de Literatura de la Universidad de Murcia y poco después, con Juan Guerrero Ruiz y José Ballester Nicolás idea fundar la revista Verso y Prosa para sustituir al Suplemento Literario de La Verdad y elevarlo de nivel. En diciembre de 1928 aparece en la Revista de Occidente la primera edición de Cántico; hace un lectorado en la Universidad de Oxford (1929-1931) y en este último año se incorpora a la Universidad de Sevilla.

La Guerra le sorprende en Valladolid y es brevemente encarcelado en Pamplona; vuelve a su Cátedra de Sevilla y se autodestierra en julio de 1938. Ejerce su labor docente en las Universidades de Middlebury, McGill (Montreal) y en el Wellesley College; en 1947 muere Germaine y se jubila en el Wellesley College en 1957; marcha entonces a Italia, donde contrae segundas nupcias en Florencia (1958) con Irene Mochi-Sismondi, su segunda esposa, y se traslada después a Málaga; sin embargo ya había estado en España por primera vez desde la guerra en 1949, cuando fue a visitar a su padre enfermo. Reanuda su labor docente en Harvard y Puerto Rico, pero una caída con rotura de cadera le aparta de la docencia en 1970; en 1976 recibe el Premio Cervantes y en 1977 el Premio Internacional Alfonso Reyes. Fue nombrado Hijo Predilecto de Andalucía en 1983, un año antes de morir en Málaga el 6 de febrero de 1984. Sus restos mortales reposan en el Cementerio Anglicano de San Jorge, Málaga.

Rosa Chacel: A los nueve años va a vivir con su abuela materna a Madrid, en el barrio de Maravillas que años después glosará en su obra homónima. Su madre, maestra, le brinda la formación elemental en casa, a causa de la delicada salud de la niña. Chacel estudió dibujo con Fernanda Francés en la Escuela de Artes y Oficios de la calle de la Palma y en la Escuela del Hogar y Profesional de la Mujer e ingresó más tarde en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, que dejó en 1918. En ese momento comienza a vincularse con la bohemia literaria de los cafés madrileños: el Granja del Henar y la Botillería de Pombo, y también el Ateneo de Madrid.

Se casó en 1921 con el pintor Timoteo Pérez Rubio («Timo»), con quien tuvo un hijo, Carlos. Entre 1922 y 1927 residen en Italia, gracias a una beca

23

obtenida por su marido en la «Academia de España» de Roma. En 1933 pasará seis meses sola en Berlín, superando la crisis creativa creada por la muerte de su madre.

En estos años formativos recibe la influencia de Proust y del Joyce de Retrato de un artista adolescente, pero también de Freud y Nietzsche. Entra en el círculo de Ortega y Gasset. Publica en la Revista de Occidente dos relatos (Chinina Migone, 1928, y Juego de las dos esquinas, 1929) y el ensayo Esquema de los problemas culturales y prácticos del amor (1931), y también en La Gaceta Literaria.

Al estallar la Guerra Civil Española, Pérez Rubio se alista y Chacel firma el Manifiesto de los intelectuales antifascistas, colabora con la prensa republicana y trabaja como enfermera. El agravamiento de la situación militar hace que se decida el envío al exterior de las obras del Museo del Prado, responsabilidad que se encarga a Pérez Rubio. Chacel y su hijo parten a Barcelona, Valencia y luego al exterior, a Francia, con una breve etapa en Grecia, donde son hospedados por Nikos Kazantzakis. Tras la caída de la República, se reúne la familia, trasladándose a Brasil, con breves estadías en Buenos Aires. Su exilio resulta poco prolífico en lo narrativo, aunque colabora con revistas y suplementos literarios y lleva a cabo traducciones del francés y el inglés. La situación económica de la familia es comprometida.

Su regreso a España tiene varias etapas, comenzando en Nueva York con una beca Guggenheim (1959–1961). La mejora financiera le permite volver a España, donde permanece hasta 1963. Un segundo viaje de promoción literaria tiene lugar en 1970. Se instala definitivamente en España en 1973 con una beca de la Fundación March para terminar Barrio de Maravillas, aunque viaja periódicamente a Río de Janeiro, y se afinca definitivamente tras la muerte de Pérez Rubio en 1977. Esta última etapa es la más fecunda desde el punto de vista literario.

Núñez de Arce: Hijo de un modesto empleado de correos, fue destinado a la carrera eclesiástica, que rechazaba profundamente. Entró en el mundo de las letras al estrenar la pieza teatral Amor y orgullo en Toledo en 1849; a despecho de su padre, se opuso a ingresar en el seminario diocesano y se fugó a Madrid. Allí entró en la redacción de El Observador, un periódico liberal, e inició algunos estudios. Después fundó el periódico El Bachiller Honduras, que toma nombre del seudónimo que adoptó para firmar sus artículos, y donde abogó por una política que unificase las distintas ramificaciones del liberalismo.

Estuvo como cronista en la Campaña de África (1859–1860) y se fue implicando en la vida política; fue puesto en prisión en Cáceres a causa de sus violentos ataques contra la política conservadora del general Narváez. Cuando cayó Isabel II, fue elegido secretario de la Junta Revolucionaria de Cataluña y redactó el Manifiesto a la Nación publicado por el gobierno provisional el 26 de octubre de 1868. Fue también gobernador civil de Barcelona, diputado por Valladolid en 1865 y ministro de Ultramar, Interior y educación en el partido progresista de Sagasta; fue nombrado senador vitalicio en 1886; su salud le

24

impelió a dejar la actividad política en 1890. Entró en la Real Academia de la Lengua el 8 de enero de 1874.

Empezó a escribir teatro en colaboración con Antonio Hurtado, después empezó a escribirlo sólo; destaca especialmente el drama histórico, El haz de leña (1872), sobre Felipe II y el príncipe don Carlos, donde no sigue la leyenda negra y procura mantenerse fiel a la realidad histórica; en esta obra, sin embargo, domina el valor poético sobre el teatral. Escribió además Deudas de la honra (1863), Quien debe paga (1867), Justicia providencial (1872) y otras obras.

En su producción poética, sin embargo, consolidó una obra mucho más importante y que alcanzó gran repercusión: Gritos del combate y Raimundo Lulio, este último en tercetos, fueron publicados en 1875; en el primero, tal vez su libro poético más famoso, figuran las piezas «A Darwin», «A Voltaire», «La duda», «Tristeza» y «El miserere», de las más famosas del autor. La última lamentación de Lord Byron, en octava real, La selva oscura, inspirada en Dante Alighieri, y El vértigo, en décimas, son de 1879. La visión de fray Martín (1880), La pesca (1884), donde se declara un gran amante y observador de la naturaleza, Maruja (1886), de inspiración sentimental, etc. son otros importantes libros poéticos. Dejó inacabados Luzbel y Hernán el lobo (1881). Sus poemas históricos se diferencian de los románticos en que no tratan de describir ambientes, quizá por influjo del monólogo dramático de Robert Browning.

Sus escritos teóricos, principalmente su Discurso sobre la poesía, leído el 3 de diciembre de 1887 en el Ateneo científico y literario de Madrid, y reproducido más tarde al frente de la segunda edición de Gritos del combate (primera ed. en 1875) con ampliaciones, lo muestran como un poeta muy consciente de la misión del escritor en la sociedad como poeta cívico, y de amplia instrucción tanto en poesía clásica española como extranjera, en especial anglosajona. Define la poesía como «Arte maestra por excelencia, puesto que contiene en sí misma todas las demás, cuenta para lograr sus fines con medios excepcionales: esculpe con la palabra como la escultura en la piedra; anima sus concepciones con el color, como la pintura, y se sirve del ritmo, como la música». Su obra es muy amplia y diversa, e incluye desde los epigramas de Humoradas a poemas valientemente pacifistas y otros en donde expresa la crisis de su fe religiosa. Su poesía recuerda en ciertos momentos la de García Tassara; con dolor y pesimismo ve la marcha del mundo hacia la destrucción y el caos y fustiga los males de la época. Fue un gran artífice del verso, cuya forma le obsesionaba verdaderamente, negándose a la inspiración apresurada.

Su estilo busca conscientemente la sencillez expresiva y rehuye conscientemente la retórica tanto como Campoamor, pese a lo cual no incurre en el prosaísmo de este autor: «¿Hay acaso nada tan ridículo como la prosa complicada, recargada de adornos, disuelta en tropos...? (...) Lo declaro con franqueza: nada tan insoportable para mí como la prosa poética, no expresiva, sino chillona...». Sostuvo, sin embargo, como éste, que el ritmo lo era todo en el verso, ya que «suprimir el ritmo, el metro y la rima, sería tanto como matar a traición a la poesía». Esta tendencia a usar lo cotidiano del lenguaje será su

25

principal aportación, como la de Ramón de Campoamor, a la poesía posterior, y a través de Miguel de Unamuno hará posible la existencia de Antonio Machado. Al hablar de Robert Browning, dice: «los poetas... no deben escribir para ser explicados, sino para ser sentidos», y aquí tenemos otra de las características de su poesía: el predominio de lo sentimental sobre lo racional, de las sensaciones sobre los conceptos. Julián Marías: Nació en Valladolid el 17 de junio de 1914. En 1919 se traslada con su familia a Madrid y estudia en el Colegio Hispano. Obtiene el título de Bachiller, en Ciencias y en Letras, en 1931 en el Instituto Cardenal Cisneros.

Con gran esmero cursó entre los años 1931 a 1936 (periodo de la República) la licenciatura en Filosofía en la Universidad de Madrid, fue discípulo de Ortega y Gasset, Xavier Zubiri, José Gaos, Manuel García Morente, etc. También empezó la carrera de Química, pero la dejó al comprobar que su verdadera vocación era la Filosofía. En los cinco años de carrera se va a cimentar su formación y lo que luego será su vida profesional y personal. Compañera suya de estudios fue Dolores Franco, que desde 1941 sería su mujer.

Lector insaciable, va formando una biblioteca que le permitiría, con apenas 26 años escribir una Historia de la filosofía citando textos originales que tomaba de entre sus libros. Aprende griego por indicación de Zubiri, y leyendo la primera edición de Sein und Zeit de Heidegger en 1934 perfecciona el alemán que había aprendido en las clases de bachiller con Manuel Manzanares. Sus primera publicación de cierta entidad es su participación en el libro Juventud en el mundo antiguo, editado en 1934 (recogía textos de Marías, Carlos Alonso del Real y Manuel Granell) narrando el crucero universitario que en 1933 realizaron estos estudiantes por el mar Mediterráneo, y en el que también participaron Salvador Espriu, Enrique Lafuente Ferrari, Luis Díez del Corral, Antonio Rodríguez Huéscar, etc.). Asimismo, en 1934 publica una traducción de Auguste Comte, por encargo de Ortega y Gasset.

Marías obtiene la licenciatura en junio de 1936. Un mes después empieza la Guerra Civil Española. Marías se alistó en las filas republicanas, pero por su miopía no marcha al frente, quedando en el servicio de traducción dado sus conocimientos de francés, alemán e inglés, entre otros. Durante la guerra participa en revistas como Hora de España. Tras el desastre del Ebro y la rápida ocupación de Cataluña, Marías apoyará la constitución del Consejo Nacional de Defensa propugnado por quien fue maestro en su Facultad Julián Besteiro, José Miaja, Cipriano Mera y Segismundo Casado en las páginas del ABC republicano, mediante editoriales que aparecieron sin firma. En sus memorias, Marías reproduce el último de esos artículos, «La grandeza del Consejo Nacional de Defensa» y proporciona un testimonio muy interesante acerca de los últimos días de guerra en Madrid. Luis Español destacó la veracidad de ese testimonio, y publicó algunos de los referidos editoriales. Tras la muerte de Marías, su discípulo Helio Carpintero publicó la integridad de los editoriales de Marías.

Acabada la guerra fue denunciado por uno de sus mejores amigos, Carlos Alonso del Real. Dicha denuncia fue apoyada por un profesor de arqueología, Julio Martínez Santa-Olalla, y contó con el testimonio del novelista Darío

26

Fernández Flórez. Marías pasó unos meses en la cárcel y pudo ser fusilado. Le ayudaron a salir libre, entre otros, Salvador Lisarrague, Camilo José Cela, Manuel Mindán Manero y la familia de Ortega. Eso sí, se encontró con el veto y la hostilidad de un régimen que le cerró todas las puertas: no pudo obtener el doctorado hasta 1951, pues su tesis sobre el padre Gratry, presentada en 1942, fue suspendida en un episodio de escandaloso sectarismo; no pudo acceder a la docencia universitaria, pese a una vocación fuertemente arraigada en su persona, y cuando los vientos fueron menos tempestuosos y le ofrecieron integrarse en la Universidad denegó el ofrecimiento por negarse a jurar los Principios Fundamentales del Movimiento (que debían jurar todos los funcionarios y profesores, también aquellos que luego abjurarían sonadamente del franquismo). Por último, no pudo publicar en prensa hasta entrados los años cincuenta. En ese ambiente hubo de ganarse la vida traduciendo libros (de Paul Hazard, Leibniz, Séneca, Wilhelm Dilthey, Karl Bühler, etc.), dando clases en una academia (Aula Nueva) creada con un grupo de amigos, y luego, mediante conferencias y charlas, en España y fuera de ella.

En 1941 se casa con Dolores Franco Manera (1912–1977), profesora y escritora, quien en el periodo del previo a la guerra había sido compañera de carrera y con quien tuvo cinco hijos: Julián (1945–1949); Miguel (1947), economista y crítico de cine; Fernando (1949), cuya pasión por el arte lo llevaría a ocupar una cátedra universitaria en Historia del Arte; Javier (1951), renombrado escritor; y Álvaro (1953), músico. En ese mismo año publica su primer libro, la Historia de la filosofía (prologado por Zubiri, y en ediciones posteriores con epílogo póstumo de Ortega), un repaso extenso, ameno y sucinto de la materia desde sus orígenes hasta ese momento que, dada su claridad expositiva, se convertirá en manual de éxito entre estudiantes hispanos y, a raíz de su traducción al inglés, también entre los del ámbito anglosajón. En esta temprana obra ya están presentes algunas de las claves del estilo característico de Marías: claridad y transparencia en la exposición, rigor en las fuentes, y explicación desde la filosofía de la razón vital, que comparte con su maestro Ortega.

A este libro seguirán más de setenta: Marías, que no pudo cumplir su vocación de maestro en España, se volcó en la escritura para suplir esta carencia y para, además, evitar caer en lo que sus dos maestros principales, Ortega y Gasset y Unamuno, habían incurrido: dejar proyectos inacabados, libros anunciados pero no escritos.

En 1948, junto con Ortega y Gasset, funda el Instituto de Humanidades de Madrid, de corta pero fecunda vida. Bastante tiempo después, crea el Seminario de Humanidades, por el que pasaron grandes nombres de la intelectualidad española del último tercio del siglo XX, como Miguel Artola, Carmen Martín Gaite, Helio Carpintero, Gonzalo Anes, etc.

Entre sus discípulos está el filósofo chileno-español Francisco Soler Grima (Málaga, España, 1924 – Viña del Mar, Chile, 1982), quien le dedicó su libro Hacia Ortega I. El mito del origen del hombre, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1965.

27

Católico practicante, Marías participó en las sesiones del Concilio Vaticano II.

Desde 1964 fue miembro de la Real Academia Española de la Lengua, ocupando el sillón «S». También fue senador por designación real entre 1977 y 1979. En 1982 pasó a formar parte del Consejo Internacional Pontificio para la Cultura, creado por Juan Pablo II. En 1996 recibió el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, junto al periodista e historiador italiano Indro Montanelli, y en 2002 el XVI Premio Internacional Menéndez Pelayo, así como el Premio Cristóbal Gabarrón de Pensamiento y Humanidades.

Falleció en Madrid el 15 de diciembre de 2005, a la edad de 91 años, dejando tras de sí una vastísima y variada obra, sumamente leída.

Pío del Río Ortega: Nació en Portillo el 5 de mayo de 1882, el cuarto de ocho hermanos, y en Portillo realizó sus primeros estudios. Realizó sus estudios universitarios en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid licenciándose en Medicina en 1905. Empezó su carrera profesional ejerciendo como médico de su pueblo, Portillo, durante dos años, pero enseguida lo dejó para seguir su vocación investigadora. Pensionado por la Junta para Ampliación de Estudios en 1913, amplió su formación en su patria, Berlin, Londres y París. Volvió a España en 1915 para trabajar en el Laboratorio de Histología Normal y Patológica que fundó la Junta. Allí laboró con el mencionado histólogo Nicolás Achúcarro, al que se puede considerar como la figura que más le influyó. En 1917 es nombrado Secretario de la Sociedad Española de Biología que preside Ramón y Cajal. A la muerte de Achúcarro, en 1918, le sucedió en la dirección del Laboratorio.

En 1920 la Junta de Ampliación de Estudios le crea un laboratorio, situado en la Residencia de Estudiantes, donde realizó importantísimos descubrimientos. Por este laboratorio pasaron los más insignes investigadores de Europa para conocer sus métodos y sus descubrimientos.

En 1926 fue nombrado presidente de Real Sociedad de Historia Natural y en 1927, miembro de la Sociedad de Biología de París. Además, en 1928 fue también nombrado jefe de la Sección de Investigación del Instituto Nacional del Cáncer, institución que llegó a dirigir tres años después.

Para observar las células del tejido nervioso al microscopio, Río Hortega trabajó con la técnica del tanino y de la plata que había ideado Achúcarro, pero creó cuatro variantes diferentes. Una de éstas impregnaba de forma selectiva las estructuras internas de las células. Esto le permitió estudiar con detalle la neurona y la neuroglía. Más tarde ideó el método del carbonato de plata amoniacal con el fin de investigar mejor la neuroglia. Pudo modificar así todos los conocimientos que entonces se poseían sobre este tipo de célula, lo que le valió prestigio internacional y méritos en varias instituciones científicas norteamericanas y europeas. Algunos personajes de gran prestigio, como Wilder Penfield, vinieron a Madrid con el fin de aprender en su laboratorio. El

28

repertorio bibliográfico norteamericano Index-Catalog escrito por los alemanes A. Metz y Hugo Spatz, introdujo el nombre de "células de Hortega" para designar la microglía, lo que pronto se aceptó en la comunidad científica.

Río Hortega también trabajó sobre la epífisis o glándula pineal, yendo más allá de los trabajos llevados a cabo por Achúcarro y por José Miguel Sacristán. Otro campo de sus investigaciones lo constituyó el estudio de los tumores generados en el sistema nervioso. En 1930 fundó los Archivos Españoles de Oncología.

Co-fundador el 11 de febrero de 1933 de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, creada en unos tiempos en que la derecha sostenía un tono condenatorio en relación a los relatos sobre las conquistas y los problemas del socialismo en la URSS.

En 1936 se exilió a París. Allí trabajó en el servicio de neurocirugía del Hospital de la Pitié. Se le concedió la Legión de Honor francesa.

Marchó después a la Universidad de Oxford junto al neurocirujano Hugh Cairns. Fue nombrado Doctor Honoris Causa por esta Universidad.

Tras la Guerra Civil y siendo miembro de diversas sociedades y academias de medicina americanas y europeas, decide exiliarse en la Argentina, donde desde 1940 colaboró en las investigaciones de la Escuela Neurobiológica Argentino-Germana de Christofredo Jakob y aún formó allí algunos discípulos, como Herberto Prieto Díaz, catedrático luego de Histología y Embriología en Buenos Aires. Allí también le fue brindado un laboratorio propio de investigaciones histológicas e histopatológicas, construida, para él, por la Institucion Cultural Española, donde demostró el carácter neuróglico de las células satélite que envuelven a las neuronas de los ganglios sensitivos y del sistema nervioso vegetativo. La equiparación de dichos "gliocitos" a la oligodendroglia fue la culminación de su labor sobre este tipo de célula.

Su hallazgo de 1916, en Madrid, de cilios con movimiento sobre las neuronas cerebrales impulsó, en la década de 1960, la perspectiva de la evolución de la acción del sistema nervioso sobre el psiquismo a partir del control eléctrico de esos cilios en ciliados, desarrollada en la Escuela argentina por Mario Crocco.

Propuesto en dos ocasiones al Premio Nobel de Medicina (1929 y 1934). Falleció el 1 de junio de 1945 en Buenos Aires, donde fue enterrado, víctima de un cáncer que él mismo se diagnosticó. Actualmente y desde octubre de 1986, sus restos descansan en el Panteón de Hombres Ilustres de Valladolid.

En Valladolid lleva su nombre el Hospital Universitario Río Hortega, una calle y un instituto de Educación Secundaria. En su pueblo de origen, Portillo, en la provincia de Valladolid una calle también lleva su nombre.

Ricardo Macías Picabea: Publicó un manual elemental de gramática latina, un compendio de geografía, varios cuentos y dos novelas, así como artículos políticos en un periódico republicano de Valladolid que llegó a dirigir, La

29

Libertad (1881). Estuvo en el Ayuntamiento Republicano de Valladolid desde que fue elegido concejal en 1891 hasta que abandonó voluntariamente en 1895 como reacción a lo que el llamó acomodamiento del republicanismo a la Restauración. Macías defendió un modelo orgánico de sociedad que reafirmaba el papel fundamental de los cuerpos intermedios (familia, municipio, provincia, región y corporaciones) frente al individualismo russoniano. Quiso una reforma agraria y recomendó un tipo de acciones tan civilizadas como la desobediencia civil. También defendió el Darwinismo contra los ataques de los neocatólicos.

El problema nacional. Hechos, causas, remedios (Madrid, 1899). La primeera lección que nos ha transmitido es la de la rotunda desmitificaciion de la España austracista, que interpretó como una gran desviación de nuestra evolución orgánica:"No. Carlos V y Felipe II fueron dos césares germánicos, que mataron primero el alma de España, y luego hicieron servir su robusto cuerpo, el cuerpo titánico que les legaron los Reyes Católicos, a la persecución loca y tenaz de los para nosotros exóticos ensueños e ideales que constituía la tradición perpetua del imperialismo alemán".1

Se sitúa en la línea regeneracionista cuya máxima figura fue Joaquín Costa. Macías planteaba problemas y apuntaba soluciones concretas que, en parte, pretendían situarse por encima de las meras ideologías. Parte Macías de un cierto optimismo: las limitaciones geográficas y raciales de los españoles son superables mediante la educación y el abordaje de cuestiones económicas estructurales como la del aprovechamiento de los recursos hídricos. Lo más interesante de El problema nacional es su abordaje crítico del caciquismo político imperante, y el desenmascaramiento de la ficticia democracia implantada por Cánovas. Pero también hace un análisis del sistema educativo. Para él la enseñanza es libresca y memorística, sin práctica ni experimentación en laboratorio, sin crítica de fuentes; no hay interés por cómo se hace la ciencia: "eso no se enseña en España"... Los estudiantes viven fuera de sus casas, sin ninguna disciplina, sin vida corporativa, disipados, holgazanes, armadores del escándalo y frecuentadores de garitos. Huelgas y vacaciones constantes. Los profesores dejan un momento la clínica o el bufete y explican la materia a un grupo numeroso, aburrido, indiferente; por la tarde al paseo... Y después, antes de los exámenes todo se remedia con un manual y el programa de la asignatura. Los padres presionan y piden carreras fáciles... Los manuales quizá no son caros, tampoco obligatorios, pero son buena expresión del nivel existente, salvadas las excepciones: "Doctrinas arqueológicas, teorizaciones de invención arbitraria, errores increíbles, ignorancias inexplicables, lenguaje sin arte, y aun sin gramática...". Los datos estadísticos sobre los costes públicos de la enseñanza -mínimos- completan su crítica. En sus recetas sobre las universidades, señala que bastan cuatro centros, todos con el doctorado, completos; con laboratorios, museos y bibliotecas, ejercicio constante de los alumnos; cursos normales y otros especiales por catedráticos, agregados y ayudantes; disciplina sobre la vida de los escolares, vigilancia de hospedajes, corporaciones de estudiantes para el estudio y trabajo, excursiones, juegos y deportes.

30

Es, en tono menor, el diagnóstico de Costa en Oligarquía y caciquismo. Fue el autor además de Apuntes y estudios sobre la instrucción pública y sus reformas 1882, Geografía elemental. Compendio didáctico y racionado 1895, La muerte de Cervantes, La mecánica del choque y El derecho a la fuerza. Es también autor de poemas y de ensayos y como narrador se le enclava dentro del Naturalismo por sus novelas El derecho de la fuerza y Tierra de Campos (1888), que pasaron prácticamente desapercibidas, y donde, con gran amenidad, hace gala de un fino y agrio humor. Est aúltima está ambientada en las crisis agrarias de los años ochenta, aunque parte de lugares conocidos como Medina de Rioseco, se sitúa en un lugar imaginario llamado Valdecastro, supuestamente situado a medio camino entre Urueña, Tiedra y Mota del Marqués (que llama Mauda en la novela).

Emilio Ferrari: Vallisoletano, fue doctor en Derecho y Filosofía y Letras. Ingresó en el cuerpo de Archiveros y se trasladó a Madrid, donde le protegió decididamente Gaspar Núñez de Arce. Ferrari fue uno de los primeros poetas en leer sus obras en el nuevo Ateneo de la calle del Prado; el 22 de marzo de 1884 leyó, por ejemplo, su poema Pedro Abelardo, que tuvo un éxito apoteósico entonces a juzgar por la prensa y vendió varias ediciones del mismo en pocos meses, de forma que el poeta se convirtió en toda una celebridad. Años después contó a un amigo en una carta cómo se sintió:

Pecaría de ingrato si no confesara el ruido estrepitoso que movieron en torno mío aquellos versos. La audición se convirtió en un alboroto, en una locura que rayó en extremos que no acierto a explicarme. Durante muchos días, la algarada siguió en la prensa. Los diarios de más circulación, que suelen escatimar el espacio a la literatura, llenaron sus columnas con juicios, reseñas, anécdotas y versos de la afortunada lectura. Llovieron sobre mí banquetes, serenatas, invitaciones; todas las puertas se me abrieron, todas las sociedades literarias me agasajaron en su seno. En fin, lo que soy lo debo a aquella noche en que de un golpe, en unas horas, mi nombre salió de la oscuridad para flotar en el favor público.

Sin embargo recibiría duras críticas por parte de Leopoldo Alas, "Clarín", a partir del 12 de noviembre de 1881, fecha en que estrenó en el madrileño teatro de La Alhambra su drama en tres actos y en verso La justicia del acaso, octava y última de sus piezas teatrales, que obtuvo un gran éxito de público aunque dividió a la crítica. Clarín atacó esta obra en su libro escrito en comandita con Armando Palacio Valdés, La literatura en 1881, y continuó con sus críticas desfavorables en el futuro; así, por ejemplo, en Sermón perdido (1885), donde consagra casi cincuenta páginas a observaciones condenatorias para su Pedro Abelardo. Así Ferrari se constituyó, junto a José Velarde y Antonio Fernández Grilo, en una de sus dianas preferidos entre los poetas. No obstante, Ferrari ingresó en la Real Academia Española en 1905 y fue secretario de la Asociación de Escritores y Artistas, y volvió a leer poemas suyos en el Ateneo de Madrid el 24 de mayo de 1891. Ofreció esta vez, junto a algunas poesías breves, dos poemas de cierta extensión: los titulados Consummatum y En el

31

arroyo, que luego publicaría dentro de sus Poemas vulgares (1891), en la órbita naturalista de su amigo y maestro Núñez de Arce. Como firma en la nota previa que puso a este volumen, se pretende vindicar para la poesía parcelas de la realidad hasta el presente no tenidas como aptas o convenientes para aquélla, "aspectos comunes y sencillos de la vida, sistemáticamente desdeñados o proscritos por algunos" y que, sin embargo, "reclaman la atención del pensador y del artista"; este último debe proponerse "extraer de ellos la belleza que contengan, destilar, si así cabe decir, su substratum poético". Ferrari, excelente lector y recitador, volvió a triunfar en el mismo sitio de su revelación. Habituamente, sin embargo, se le considera un seguidor de la escuela pseudofilosófica que tuvo por corifeo a Gaspar Núñez de Arce.ç

Vicente Escudero: (Valladolid, 27 de octubre de 1888 - Barcelona, 4 de diciembre de 1980)1 fue un bailarín y coreógrafo de flamenco español; teórico de la danza, conferenciante, pintor, escritor; y ocasionalmente actor cinematográfico y cantaor.

Su primera actuación oficial fue en 1920 en el Teatro Olimpia de París. Tras un tiempo en pequeños tablaos de España y Francia, tuvo su periodo de esplendor artístico entre 1929 y 1936, con constantes giras por Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Cuba... y obtuvo su gran éxito mundial con El amor brujo, junto a La Argentina. Se retiró en 1966.

Se esforzó por dar al baile flamenco una autenticidad basada en la reciedumbre y la virilidad. Su estilo popularizó el flamenco, ya que no se había visto hasta entonces un baile tan puntero y artístico.

En su Decálogo del buen bailarín, de 1951, Vicente Escudero deja claro lo que el consideraba fundamental para su estilo de bailar.

Lola Herrera: Dolores Herrera Arranz nace el 30 de junio de 1935 en el Barrio de Las Delicias, en Valladolid. Sus inicios son musicales, pero a mediados de los cincuenta viaja a Madrid y comienza su andadura como actriz. Participa en El pórtico de la gloria, su primera película, en 1953.1

Desde principios de los años sesenta interviene en multitud de obras de teatro filmadas para TVE: Colaboró con Ibáñez Serrador en un par de episodios de sus Historias para no dormir (1968); realiza una veintena de Estudios 1, entre los cuales destacan La importancia de llamarse Ernesto (1968) de Wilde, Puebla de las mujeres (1971) de los Hermanos Álvarez Quintero, El Avaro (1972), de Molière; participa también en piezas clásicas recuperadas para el espacio Teatro de siempre: La Celestina (1967), de Rojas, Las tres hermanas (1967), de Chejov; protagoniza Las Viudas (1977) y, junto a Ismael Merlo y Amelia de la Torre, la telecomedia El Señor Villanueva y su gente (1979); finalmente interpreta el papel de Pepeta en la adaptación que TVE realiza de la obra La Barraca , de Blasco Ibáñez.

32

A lo largo de los años 70 interviene en una serie de doblajes realizados en los estudios Cineson y Exa de Madrid, llegando a doblar a Ellen Burstyn en Alicia ya no vive aquí (por el que la actriz estadounidense ganaría el Oscar a la mejor actriz) o a Liv Ullmann en Gritos y susurros, entre otras.

En 1978 realiza Arriba Hazaña, donde comparte protagonismo con Fernando Fernán Gómez y Héctor Alterio entre otros. En 1981 protagoniza Función de noche, una innovadora propuesta de la directora Josefina Molina que narra las desventuras de un matrimonio de actores en la vida real, Herrera y Daniel Dicenta, y las relaciones con sus hijos. Lola Herrera siempre se ha sentido orgullosa de este papel y se refiere al film como "una terapia". En 1982 co-protagoniza junto a Alfredo Landa La próxima estación de Antonio Mercero y que narra la problemática juvenil. En 1996 participa en El amor perjudica seriamente la salud, donde da vida a la suegra de Juanjo Puigcorbé.

En estos últimos años ha protagonizado numerosas series de televisión, entre las que destacan La casa de los líos junto a Arturo Fernández, El grupo en la que interpretaba a la madre de una de las pacientes del grupo llevado por el psicólogo encarnado por Héctor Alterio y Un paso adelante, en la que daba vida a la directora de la academia de baile e interpretación donde transcurría la acción y Fuera de lugar, junto a su hija Natalia.