Boletín Alfonso Caso, núm. 26

-

Upload

biblioteca-juan-comas-iia-unam -

Category

Documents

-

view

214 -

download

0

description

Transcript of Boletín Alfonso Caso, núm. 26

1ra. Época. Mayo - Agosto, 2015. Núm. 26

26

Índice• Editorial• Artículo- El mestizaje y su importancia social,

por Juan Comas.

• Efemérides- Javier Barros Sierra, Doris Heyden,

Ann Mackaye Chapman, Gabriel Ward Lasker.

• Noticias- X Feria del Libro Antropológico.- Segundas Jornadas Internacionales y

Transdisciplinarias.

• Ex-libris- Juan Comas.

EDITORIAL

http://biblio.unam.mx/iia Correo: [email protected] Teléfono: 5622-9653

JUAN COMAS, UNA ENSEÑANZA

HUMANISTA

Dr. Carlos Serrano Sánchez

Juan Comas fue un gran maestro de la antropología física mexicana. Su presencia en nuestro país, como trasterrado de la guerra civil españo-la, a fines de la década de los treinta del siglo pasado, significó un factor relevante para la profesionalización y el desarrollo de esta disciplina.

El inicio de su labor coincide con la fundación reciente, en 1938, de la Escuela Nacional de Antropología, de la cual fue maestro fundador. Formado en España primero como pedagogo (1921), incursionó en la antropo-logía y obtuvo finalmente un doctorado en antro-pología física en la Universidad de Ginebra, Suiza (1939). Su labor académica cubrió diferentes áreas de estudio. En la antropología, debe destacarse su trabajo en el ámbito indigenista, al lado de Manuel Gamio, figura señera de la antropología mexicana; la labor de Comas en este campo se relaciona con su visión de antropólogo físico, consciente de que las diferencias físicas entre los pueblos del mundo, no pueden ser interpretadas en términos de supe-rioridad e inferioridad biológicas, ni ser motivo de discriminación alguna.

Comas se interesó en el fenómeno de la diver-sidad somática, producto de un dilatado proceso evolutivo, y en la gran gama de patrones de cultura que constituyen una experiencia humana a través del globo. Subrayó asimismo la causalidad históri-

ca de los diferentes niveles de desarrollo socioeco-nómico y tecnológico de los países en el escenario internacional, en el cual se advierten inequidades e injusticias que afectan a grandes sectores de la hu-manidad, las cuales no pueden atribuirse a factores de herencia biológica.

No puede admitirse, en efecto, el manejo de cri-terios genéticos ─las diferencias raciales─ como argumento que justifique el sojuzgamiento econó-mico y político de unos pueblos sobre otros. En la década de los cuarenta, cuando Comas inició su gestión docente e investigativa en México, el clí-max de la doctrina de la superioridad de los pue-blos arios, encarnada en la Alemania nazi, estaba en su apogeo. La vocación científica y humanista de Juan Comas le llevó a una actividad incesante de denuncia y combate, con sólidos argumentos antropológicos de las falacias en las que se sustenta la doctrina de la superioridad racial. Su publicación emblemática como luchador antirracista Los mitos

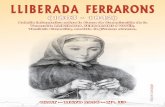

Dr. Juan Comas, 1928.

raciales, es la muestra más palpable de su toma de posición como antropólogo. Esta publicación, de 1952, editada por la unesco, fue traducida a numerosos idiomas.

En su mirada sobre la población de México, Comas también asumió un papel de análisis, difu-sión y propuesta de acción en cuanto a los grupos indígenas y en torno al fenómeno del mestizaje. Al abordar el estudio de la variabilidad étnica a través del país, no le fue ajeno el factor biológico ─la he-rencia subyacente a las variaciones físicas─ y fue muy perceptivo de las características culturales, pero sobre todo de los factores sociopolíticos del entorno de los pueblos indios. Cuidó enfáticamente de no atribuir a la herencia biológica la explicación del atraso y pobreza de los grupos indígenas; por el contrario subrayó la importancia de las coyunturas históricas y del medio social en las condiciones de vida sobre los cuales se debe trabajar para el mejo-ramiento y bienestar de la población.

En 1944, antes de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, publicó el artículo “El mestizaje y su importancia social” en Acta Americana, trabajo que había sido presentando en el Primer Congreso Demográfico Interamericano, en 1943.

En este escrito nuestro autor despliega su visión antropológica de los criterios que presiden el aná-lisis de este fenómeno, que ha sido un motor nota-ble en la conformación de la población mexicana. Su estudio involucra la biología de población pero siempre en un contexto histórico que le otorga pro-fundas implicaciones sociales.

Comas utiliza los conceptos vigentes en ese mo-mento. Define las razas humanas desmenuzando elementos que han causado equívocos y que final-mente llevaron a la antropología física en épocas posteriores al abandono del concepto de raza. Em-plea este concepto de manera muy reflexiva para dar cuenta del extravío de los puntos de vista de quienes buscan en la raza la causa de la superiori-dad de unos grupos sobre otros.

De esta manera apunta a aspectos teóricos que deben ser cuidadosamente considerados, como la gran variabilidad que se aprecia en el interior de los grupos humanos y lo relativo que resulta la definición de un tipo promedio; criterio que han asumido las investigaciones bioantropológicas re-cientes, tomando como unidad de estudio, a partir

de los aportes de la genética, a la población, como una entidad variable; Comas también señaló los procedimientos metodológicos inadecuados en los estudios de corte racista, que efectuaban compara-ciones antropométricas y fisiológicas entre euro-peos y otros grupos humanos, sin tomar en cuenta que los contextos socioeconómicos se reflejan ne-gativamente en el físico de los pueblos que sufren adversas condiciones de vida.

Al referirse al mestizaje, Comas pasa revista a las diferentes posiciones expresadas respecto a este fenómeno. Muestra que la idea muy extendida de los resultados negativos de la mezcla entre pueblos carece de pruebas y argumentos sólidos y se puede considerar como la expresión de un prejuicio. Des-de el punto de vista biológico, el mestizaje no es bueno ni malo y sus resultados dependen más bien de las condiciones presentes en los sujetos cuyas herencias se combinan.

En todo caso, la genética muestra que la mezcla de genotipos disminuye la probabilidad de que se expresen estados hereditarios recesivos que con fre-cuencia tienen carácter patológico. Por el contrario, el mestizaje incrementa la variabilidad física y per-mite nuevas combinaciones genéticas y potenciali-dades adaptativas. Es, por otra parte, un hecho que el mestizaje ha existido desde los albores de la hu-manidad y se asocia a regiones que históricamente han sido escenario de grandes avances culturales.

En cuanto a la población mexicana, nuestro au-tor señala la importancia de la mezcla poblacional, principalmente a partir de la Conquista, constitu-yéndose en un elemento vertebral de la demografía contemporánea del país; se puede apreciar una am-plia diversidad poblacional, cuyo estudio antropo-lógico, agregamos, sigue siendo un reto de estudio en los tiempos actuales. Más allá del manejo ideo-lógico del mestizaje en una política nacionalista de Estado, es un tema vigente en la antropología física y una tarea por abordar en nuestra disciplina en el presente siglo XXi.

Juan Comas, nuestro recordado maestro, tuvo el acierto de ubicar en los términos antropológicos el análisis del fenómeno, colocando, como en tantos otros tópicos, la piedra de toque para las generacio-nes de estudiosos que han seguido este sendero del conocimiento científico de nuestra realidad históri-ca y social.

II

III

ARTÍCULO

A principios del año que corre, el 23 de enero, se cumplió el 115 aniver-sario del natalicio del Dr. Juan Comas Camps, uno de los antropólogos fundadores del Instituto de Investigaciones An-tropológicas (iia).

Además de esto, durante el presente se cum-ple el 40 aniversario de su nombramiento co-mo Investigador Emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Por lo dicho anteriormente, consideramos tener motivos suficientes para recordar a este ilustre científico dedicándole el presente nú-mero del Boletín del Área de Fondos Docu-mentales Alfonso Caso.

Ya en boletines anteriores presentamos una semblanza del Dr. Comas, de su archivo personal —que tiene en resguardo el iia—, asimismo hemos reproducido algunos de sus artículos y entrevistas en los cuales pone de manifiesto su posición como antropólogo in-digenista.

En el presente número incluimos la po-nencia titulada El mestizaje y su importancia social, en ella, este eminente pedagogo, antro-pólogo físico, indigenista y antirracista, anali-za las posiciones de diferentes colegas en pro y en contra del mestizaje. Las imágenes que lo ilustran forman parte del importante legado del Dr. Comas.

Este texto fue presentado en el Primer Con-greso Demográfico Interamericano y publica-do en Acta Americana, Vol. ii, Nos. 1 y 2 de enero - junio, 1944.

EL MESTIZAJE Y SU IMPORTANCIA SOCIAL1

Juan Comas

El mestizaje o hibridación, tan utilizado con pleno éxito en el mejoramiento de las distintas razas ani-males y variedades vegetales, ha sido, por el con-trario, tema de múltiples controversias cuando se ha tratado de su aplicación más o menos dirigida en el hombre.

Evidentemente, el concepto que se tenga del mestizaje humano depende, en gran parte, de la opinión que se forme cada uno acerca de las razas y de las diferencias que entre las mismas existen; los adversarios de la hibridación en el hombre sostie-nen la teoría de la desigualdad racial, en tanto que sus defensores consideran que las diferencias entre las razas humanas son de tal índole que no implican perjuicio ninguno para su mezcla. Con Gobineau y Vacher de Lapouge, nació en forma sistemática en el siglo Xviii el concepto de la superioridad racial de unos grupos humanos respecto a otros. Pero ya los griegos, romanos y teutones, nos dejaron desde antiguo numerosas pruebas escritas afirmando que los hechos históricos atribuidos a tales pueblos eran debidos a cualidades inherentes a la raza: de este modo se fomentaba la vanidad nacional y el orgu-llo personal. En tiempos más recientes las doctrinas de la superioridad de raza han desempeñado un pa-pel preponderante en la alta política de los estados, justificando la crueldad y la inhumanidad; sirvió para fomentar y apoyar la expansión europea y el amplio desarrollo del imperialismo moderno. El arianismo ha sido la más genuina expresión de esta tendencia en los tiempos modernos, como tronco común del celtismo en Francia, el anglosajonismo en Inglaterra y Estados Unidos y el teutonismo o arianismo propiamente dicho en Alemania. Feliz-mente las dos primeras tendencias han ido perdien-do vitalidad y hoy por hoy es el prejuicio racial ario, principal postulado político de Alemania, el único que perdura de manera más destacada.

William Jones, en 1788, inició la doctrina o mito ario basándose en la similitud de ciertas len-guas europeas con el sánscrito. Schlegel, T. Young, J.G. Rhode, von Klaproth, Prichard, F. Bopp, A.

1 Ponencia presentada en el Primer Congreso Demográfico Interamericano, México, 1943.

IV

Kuhn, J. Grimm, F.A. Pott y E.B. Tylor fueron, entre otros muchos, quienes du-rante el siglo XiX impulsaron de manera más decidida el concepto de la existencia y superioridad de la raza aria. R. Hartmann, G. de Morti-llet, Virchow y Humboldt en 1876, 1878, 1889 y 1845-47, respectivamente, lucha-ron contra la tesis de la raza aria.

El arianismo, en sus diversas manifestaciones nacionales, sostiene la exis-tencia en el pasado de una rama de la familia humana a la que corresponde exclu-sivamente el honor de haber iniciado y fomentado las distintas civilizaciones.

Para poder hablar con cierto conocimiento de cau-sa de los problemas que el mestizaje humano plantea, es necesario, ante todo, fijar lo que entendemos por raza, y discutir acerca de la existencia, o no, de razas humanas puras.

Si con un espíritu estrictamente biológico acep-táramos la definición de Patte acerca de raza: Con-junto de individuos poseyendo la misma fórmula genética, los mismo genes (Race, Races, Races Pu-res, p. 13. París, 1938), resultaría que no existen en el mundo más seres humanos capaces de constituir una raza que los gemelos uniovulares.

Pero aún conformándonos con una definición más elástica (cualquiera de las varias propuestas por distintos antropólogos), siempre resultará que la raza implica la existencia de determinado núme-ro de individuos que presentan ciertos caracteres somáticos similares, los cuales se perpetúan según las leyes de Mendel; pero dejando un margen a la variación individual, especialmente por lo que se refiere a otros de los numerosísimos caracteres he-reditarios no incluidos en el grupo de los considera-dos como distintivos de la raza.

No se puede, pues, hablar seriamente de razas humanas puras. Tanto desde el punto de vista de la

Gabriel de Mortillet

Rudolph Virchow

antropología anatómica como desde el histórico, es-tá plenamente demostrada la inverosimilitud de tal aserto. Pero también, y sobre todo desde el punto de vista genético, resulta imposible afirmar la existen-cia de una raza pura; podrá, en todo caso, hablarse de raza pura en cuanto nos referimos a determinado carácter somático, pero nunca por lo que se refiere a todos o la inmensa mayoría de caracteres de tipo hereditario.

Al hablar de raza hay, pues, que tener en cuenta ante todo la variación humana; después, la idea del tipo en torno al cual se agrupan las representaciones individuales de un modo más o menos regular; y, finalmente, la superposición de ciertos rasgos es-pecíficos presentados por los individuos de un tipo sobre los de otros tipos cercanos.

Es erróneo pensar que las razas actuales son pro-ducto de evolución siguiendo un lineamiento ascen-dente; no han evolucionado la una a partir de la otra, sino que representan las ramas terminales de un gran árbol de la vida cuyas ramificaciones principales se separaron del tronco común en distintas épocas, en un pasado muy lejano, y han seguido líneas diver-gentes de evolución, con entrecruzamientos repeti-dos; por eso se observa que el negro, por ejemplo, se aproxima al antropoide por lo que se refiere a prognatismo, fisonomía, anchura y forma de la na-riz y dimensiones del cerebro, pero, en cambio, se separa grandemente de aquél en cuanto al grosor y color de los labios, longitud de brazos y piernas, etc. A su vez, en el blanco de tipo mediterráneo encon-tramos junto a numerosas características muy evo-

Juan Comas y Camille Destillieres junto a la escultura de Gregorio

Mendel, convento agustino de Brno, República Checa.

lucionadas, otras (como la contextura del pelo, la vellosidad corporal y la forma de los labios) que le acercan a los antropoides mucho más que los gru-pos humanos amarillos y negros.

La argumentación a favor de la igualdad de las razas, puede sintetizarse así:

a) Puesto que todos los hombres son huma-nos, la comparación de las razas debe hacerse to-mando como base los valores medios raciales y la escala de variaciones en torno a dichas medias.

b) Las diferencias raciales son de frecuencia cuantitativa relativa, de valor estadístico, más bien que cualitativas; en una palabra, son diferencias de gradación.

c) Las diferencias físicas entre las razas son más o menos evidentes y pueden explicarse por el largo período de tiempo transcurrido desde que el primitivo tronco humano comenzó a ramificarse, dando como resultado que tipos humanos distintos han vivido durante algunos millares de años en va-riadas condiciones climáticas y selectivas. En efec-to, todas las cualidades humanas se encuentran en todas las razas de hombres, si bien se presentan en grados distintos.

Las diferencias raciales no son de carácter cua-litativo, sino más bien cuantitativo, y en ese senti-do un grupo humano puede considerarse superior a otro en relación con el carácter particular de que se trate. Lo cual es muy distinto a la supuesta supe-rioridad o inferioridad general o universal en lo que se refiere a la totalidad de caracteres humanos.

Por lo que se refiere a las funciones mentales, no es posible atribuir a un individuo superioridad o inferioridad únicamente teniendo en cuenta el he-cho de que pertenece a un grupo llamado superior o inferior; puede ser superior en su propio grupo y, sin embargo, inferior a la media de otro grupo, y viceversa.

Del mismo modo en la comparación de grupos más o menos homogéneos debe juzgarse a los in-dividuos aisladamente y no en tanto que miembros no diferenciados del grupo.

Se ha dicho erróneamente que Boas y su escuela antropológica han preconizado la igualdad en la ca-pacidad innata de las distintas razas. Textualmente lo dicho por Boas es: No creo que en su constitución física y mental el negro sea semejante al blanco. Las diferencias anatómicas son tan grandes que es

razonable pensar que deben existir diferencias menta-les correspondientes. Quizá también haya diferencias en el carácter y en la dirección de las aptitudes especiales. Pero, sin embargo, no existe la menor prueba de que estas diferencias “signifiquen en modo alguno inferioridad en el negro”.

Según los datos aportados hasta ahora, una parte de la raza negra norteamericana

iguala o sobrepasa a la raza blanca en cuanto a las cualidades medidas por diferentes tests escolares y mentales.

Ya refiriéndonos concretamente al mestizaje, y a modo de ejemplo, citaremos algunas opiniones en contra del mismo:

Jon A. Mjoen sostiene que el mestizaje es fuen-te de debilitamiento; que la inmunidad contra cier-tas enfermedades se encuentra aminorada; que las prostitutas y los vagos son más frecuentes entre los tipos mestizos que entre los puros; que se observa en aquéllos un aumento en tuberculosis y otras en-fermedades, así como una disminución del equili-brio mental y del vigor; y, finalmente, que aumenta la criminalidad (Harmonic and Disharmonic Race Crossing y Harmonic and Unharmonic Crossings, 1922). Estos datos no son convincentes, ante todo, porque el autor no da indicaciones acerca de los tipos de individuos estudiados ni sobre las cuali-dades generales de las razas híbridas; debió probar que las familias a que refiere y cuyo cruzamiento produjo los tipos estudiados eran, física e intelec-tualmente, sanas, exentas de todo signo de degene-ración o debilitamiento; y olvida también Mjoen, de manera absoluta, la influencia del medio psico-social sobre la conducta de los mestizos. Pero hay otro razonamiento que disminuye aún más el valor de las conclusiones que comentamos; como ha he-cho resaltar muy bien H. Lundborg (Hybrid-Types of the Human Race, 1921), el mestizaje es numé-ricamente más frecuente entre las clases inferiores que entre las media y superior; por tanto, los efectos observados por Mjoen se deben, no ya a la supuesta

Indígena bosquimano.

África.

V

VI

correlación entre hibridismo y degeneración o de-bilidad, sino a la mezcla de individuos pertenecien-tes a clases sociales inferiores que representan en consecuencia las variedades más pobres de los di-ferentes tipos humanos. Y esto ocurriría tanto con endogamia como con exogamia; es decir, que el mestizaje no juega aquí ningún papel. En realidad, las familias humanas en las que se ha practicado la endogamia de manera constante, se caracteri-zan frecuentemente por un grado de degeneración igual y aún superior al que Mjoen atribuye a los mestizos.

C.B. Davenport (The Effects of Race Intermin-gling, 1917) señala la presencia de fenómenos disarmónicos en los mestizos (aparato digestivo reducido en un cuerpo voluminoso, dentadura muy desarrollada en mandíbula débil, piernas largas en un cuerpo no proporcionado, etc.). Evidentemente se encuentran individuos con tales características, pero no está demostrado que ello se deba al mes-tizaje; se han observado estos casos incluso entre viejas familias americanas y, por el contrario, el mestizaje de negro y blanco, por ejemplo, da ori-gen la inmensa mayoría de las veces a individuos bien proporcionados. En realidad, se trata de la presencia de una anomalía especial en una u otra de las familias ancestrales, y los efectos aparecen en la nueva generación, se trate o no de mestizaje.

Puede ocurrir, en efecto, que los signos de de-generación o debilitamiento a que nos hemos re-ferido se encuentren con relativa frecuencia en ciertas capas de población mestiza, pero entonces sería más razonable atribuirlo a segregación social de familias defectuosas provenientes de distintas razas; por tanto, sus características deficientes son de índole personal y se pondrían de manifiesto en los descendientes, aun en el caso de endogamia.

Biológicamente hablando, ni la endogamia ni la exogamia son, pues, perjudiciales en sí mismas. En el mejoramiento de las razas animales se siguen ambos métodos. Si una raza es genéticamente bue-na en cuanto a todos los caracteres que interesen al ganadero o agricultor, puede continuar desen-volviéndose durante numerosas generaciones, sin cruzamientos, y sin dar signos de degeneración. La endogamia sirve, además, para descubrir todas las potencialidades hereditarias de un grupo, ya que aparecen en el fenotipo ciertos caracteres heredita-

rios recesivos que permanecieron ocultos en tanto sólo lo poseía uno de los padres; en tales casos, si el carácter de que se trata es perjudicial, resulta lógico y necesario proceder a cruzamientos de tipo exogámico (mestizaje), para de este modo hacer intervenir genes dominantes que anulen el carácter recesivo perjudicial.

El cruzamiento o mestizaje tiene, por tanto, co-mo inmediata consecuencia, impedir la manifesta-ción externa de los defectos de tipo recesivo que sean peculiares de una u otra de las razas que se hibridan. Es decir, que la endogamia hace aparecer a la superficie (fenotipo) todas las anomalías o de-fectos de tipo recesivo que la exogamia tiende por el contrario a anular, o por lo menos contrarrestar.

Ahora bien, los mismos razonamientos pueden utilizarse, por lo que se refiere a las cualidades, características o aptitudes útiles que sean de tipo hereditario. De ahí que reiteremos de nuevo el cri-terio de que en sí misma no puede decirse que la endogamia ni la exogamia son buenas o malas a los efectos hereditarios de los descendientes: depende en cada caso de las características genéticas que posean los individuos que vayan a reproducirse.

Refiriéndonos a América, la literatura de S.K. Humphrey, Grant, Stoddard y otros muchos, man-tiene la tesis de que, como consecuencia de la hi-bridación con elementos extranjeros, la población americana perdería el carácter armónico y estable que posee en la actualidad; y algunos han llegado a afirmar que tal desarmonía originaría toda suerte de males sociales e inmoralidades. Podrían repetir-se aquí, para rebatir opinión tan exagerada y caren-te de fundamento, los argumentos dados ya antes.

Cusco, Perú.

VII

Por otra parte, los partidarios del mestizaje sos-tienen que el matrimonio entre miembros del mis-mo grupo tiende a deteriorar la raza, que las razas híbridas son más vigorosas porque la infusión de nueva sangre aumenta la vitalidad del grupo, etc. La índole esquemática de este breve análisis nos impide entrar en detalles acerca de lo que pudiera tener de cierta esta última opinión; pero ello, desde luego, no altera en nada la visión de conjunto del problema. Sin embargo, es necesario señalar que, tanto uno como otro grupo (partidarios y adver-sarios), no han delimitado las distintas cuestiones que se presentan y que deben abordarse indepen-dientemente:

1) Los efectos del mestizaje racial, sin tener en cuenta las características peculiares de las razas que vayan a hibridarse.

2) Los efectos producidos por el cruzamiento tanto entre grupos claramente superiores a la me-dia, como –y más especialmente– en los franca-mente inferiores a la misma.

3) Forma que adoptan los obstáculos de orden psico-social contra los cuales tienen generalmente que luchar los mestizos.

Si la ley o la costumbre de un país relega los tipos mestizos al rango de grupo social y políticamente inferior, es muy probable que las contribuciones culturales de tales híbridos estén por debajo de sus capacidades innatas. Todo depende, naturalmente, de las características generales del medio social. En un régimen rígido de castas en el que fuera abso-lutamente imposible a un mestizo elevarse sobre el rango social inferior que ocupara su padre, es claro que no debería juzgarse del hibridismo racial según el nivel social alcanzado por los individuos mesti-zos. Por el contrario, a medida que nos aproximá-ramos a un régimen en el que el mérito individual sirve de base a la categoría social, los éxitos de los mestizos serían una indicación muy clara de sus cualidades intrínsecas. Los individuos superiores nacidos de una rama mestiza alcanzarían muy pro-bablemente cierto grado de libertad personal (aun en un medio hostil), éxitos financieros o influencia social, que están fuera del alcance de la mayoría de los individuos no mestizos y pertenecientes inclu-so a un nivel social superior; en cambio, mestizos de capacidad inferior se encontrarán limitados a un

rango en el que la libertad personal está restringida y las probabilidades de éxito son pocas.

Resulta realmente difícil para los investigadores del mestizaje establecer una clara distinción entre los efectos del cruzamiento en sí, y los efectos del cruzamiento de grupos inferiores de población, sin tener en cuenta su raza. Los casos de mestizajes ra-ciales entre grupos superiores de la escala social, han dado origen a una gran proporción de hombres de calidad superior, pero ni en el primer caso, ni en el segundo, deben atribuirse los resultados al solo hecho de la hibridación.

Por tanto, en el estado actual de nuestros cono-cimientos no hay nada que pruebe que el mestizaje provoque la degeneración de los descendientes; pe-ro tampoco que dé origen a grupos superiores.

Si se pretende resolver el problema de la supe-rioridad o inferioridad de una raza tomando sólo en consideración los resultados a que ésta puede llegar en las condiciones actuales de existencia, se come-te un error manifiesto; ya que la inferioridad no es condición esencial y específica del grupo conside-rado, sino más bien de las malas condiciones so-ciales y económicas en que actualmente vive. Para poder llegar a conclusiones definitivas a este res-pecto, sería preciso que se ofreciera a los pueblos considerados como atrasados los medios económi-cos y culturales para su desarrollo independiente.

Lo que antecede supone la hipótesis de la exis-tencia de razas puras, y con tal supuesto cabe dis-cutir la conveniencia o no de hibridarlas. Pero la realidad es totalmente distinta; ya vimos cuál es el concepto de raza, y en qué sentido muy restringido puede aceptarse únicamente la utilización del tér-mino de raza pura. Ahora vamos a mostrar que el mestizaje es un hecho normal en toda la humani-dad.

La migración es tan antigua como el género humano; y la migración supone implícitamente hibridación de grupos, mestizaje. Se pensó que el Hombre del Paleolítico superior no se había cruza-do con el Homo Neanderthalensis, pero –siguiendo a Ruth Benedict– los recientes descubrimientos de restos con caracteres intermediarios, hacen suponer muy fundadamente que ya en época tan alejada y primitiva los tipos humanos coincidentes en una re-gión, se hibridaron.

IIIV

Todas las razas importantes son incontestable-mente de origen híbrido. En el transcurso de mi-llares de años pasados desde el momento en que el tronco humano común se subdividió en varias ramas, los cruzamientos se han sucedido sin cesar. Cuando las migraciones comenzaron como conse-cuencia de guerras, sequías, inundaciones, o por la domesticación de los animales, el cruzamiento aumentó. Siguieron, desde luego, períodos de rela-tivo aislamiento entre unas y otras ramas humanas, estableciéndose un ritmo alternante. Los restos de negroides y mongoloides en la Europa prehistórica, son prueba de que el mestizaje no es cosa del mo-mento, y que las más viejas poblaciones europeas son simple producto de una hibridación milenaria. Y, sin embargo, no hay en ellas la desarmonía ni la degeneración que autores como Mjoen y Davenport consideran consecuencia inmediata del mestizaje humano.

He aquí algunos ejemplos actuales:Inglaterra, desde los tiempos más primitivos, fue

ocupada por grupos humanos de tipo Cro-Magnon, Nórdicos, Mediterráneos, Alpinos; y, más tarde, invadieron el país los Sajones, Noruegos, Daneses, y Normandos. ¿Puede hablarse hoy de una raza pu-ra en Inglaterra? Es, por el contrario, un magnífico modelo de mosaico racial.

Francia ha sido ocupada desde el Paleolítico por pueblos distintos: Neanderthal, Cro-Magnon, Chancelade, Grimaldi; en el Neolítico varias ramas de la raza mediterránea y primitivos alpinos vinie-ron del Este, y en el siglo vii a.C., los invasores cel-tas dominaron a los primeros colonizadores. Hacia el siglo I a.C., los belgas y cimbrios de Dinamarca fueron los iniciadores de la invasión bárbara, con-tenida momentáneamen-te por la dominación romana; si bien dos si-glos después los ándalos conquistaban la Galia y los visigodos estable-

Indígenas Maquiritare. Venezuela.

(F. J.M. Cruxent)

cían un reino en el sur de Francia, el cual subsistió hasta el siglo vii d.C.

Estas breves indicaciones dan una idea de cuál pueda ser en la actualidad la heterogeneidad racial de Francia y, por tanto, la importancia y valor de la hibridación.

Según L. Dominian la Francia septentrional es quizá más teutona que el sudoeste de Alemania, mientras que ésta es en numerosas regiones del es-te más eslava que Rusia.

La historia de los demás continentes es la mis-ma, y si bien nos parece que en la América post-colombina la inmigración y mezcla de razas ha llegado al extremo, ello se debe, sencillamente, a que el fenómeno del mestizaje se desarrolla ante nuestra vista, sin necesidad de recurrir a la Histo-ria. No creemos necesario dar razones específicas para afirmar que la población original o autóctona americana fue desde un principio de carácter hete-rogéneo.

Si observamos ahora cuál ha sido y es la rela-ción existente entre la cultura y el mestizaje, no queda más remedio que reconocer que en las regio-nes donde aquélla se presenta en pleno desarrollo, ha habido un intenso flujo y reflujo en la herencia racial. En la historia, tal como se nos presenta hasta la época moderna de la colonización, todas las re-giones que se han distinguido por una alta cultura han sido zonas donde ha tenido lugar la conquista de unos pueblos por otros.

Es evidente que los grupos humanos comple-tamente aislados no han intervenido en absoluto en la evolución cultural de la Humanidad. Por el contrario, todas las condiciones que permiten a una raza desempeñar papel importante en tal cuestión, se ven favorecidas por el cruzamiento con otras ra-zas.

Además de los casos citados de Inglaterra, Fran-cia y Alemania, que yendo a la cabeza de la civili-zación fueron desde un principio, y siguen siendo cada vez más, típico ejemplo de mestizaje humano, tenemos en la Historia otros hechos convincentes a ese respecto:

El mestizaje de las razas Caspiana y Mediterrá-nea ha sido, según Dixon, origen de pueblos que inspiraron las culturas griega, hindú, islámica y ju-día; así como la conquista de Egipto por los Hyk-sos, la de Babilonia por los Kessites, la de Roma

IX

por los nórdicos, etc. Y no se olvide que el ma-ravilloso desarrollo de la cultura europea moder-na se ha efectuado en la región donde el mestizaje de Alpinos, Mediterráneos y Nórdicos ha sido más perfecto y total. ¿Acaso no fue la influencia de los inmigrantes caspio-mediterráneos en el norte de Italia uno de los factores del gran auge del Renaci-miento en dicha zona? ¿Es sólo coincidencia que la cultura europea, después del período bárbaro, diera comienzo precisamente en el momento en que se había realizado la fusión de nuevos pueblos? ¿Por qué es precisamente en el sur de Alemania y no en el norte donde se inicia el despertar de la civiliza-ción de ese país, justamente en la región donde los pueblos del Báltico se habían fusionado más con los Alpinos y Paleo-alpinos?

Puede concretarse, por tanto, la opinión a favor de una correlación directa entre el mestizaje y el mayor auge de las civilizaciones y culturas, dicien-do:

a) No hay un solo caso de raza pura o grupo humano aislado que haya desarrollado, por su pro-pia iniciativa, una alta cultura.

b) Por el contrario, todas las regiones con una gran civilización son zonas de grupos humanos cla-ramente híbridos.

c) Todo progreso que coopere a elevar neta-mente el nivel económico de una región respecto a las regiones circunvecinas, tiende a aumentar la mezcla de razas.

d) El mestizaje provoca los siguientes hechos biológicos: amplía el campo de variabilidad somá-tica y psíquica, y permite la aparición de nuevas y numerosas combinaciones de factores genéticos, con lo cual aumenta la elasticidad de las cua-lidades hereditarias entre la nueva pobla-ción mestiza.

¿Cuál ha sido y es la situación de México frente a los problemas de prejuicios raciales y mestizos?

Nos cabe el honor de ser una de las naciones del mundo en que tanto el pueblo como los gobiernos han adoptado una actitud de vanguardia, clara y definida a este respecto, en contra de los prejuicios raciales y a favor del mestizaje.

A partir de la época de Conquista y Coloniza-ción, a pesar de las Leyes de Indias que tendieron a establecer el régimen de castas, los europeos, principalmente españoles, que se establecieron en México, tuvieron una actitud de plena compene-tración con los grupos indígenas, tanto en el senti-do material como en el espiritual, y el mestizaje se realizó ampliamente hasta el punto que actualmen-te el tipo mestizo forma en realidad la gran masa de la población mexicana. En el México indepen-diente no ha habido desplazamientos de categoría social, ni confinamientos, ni persecuciones de tipo racial.

México necesita incrementar su población y podría hacerlo a base de inmigraciones: de aque-llas inmigraciones que más interesen a su política demográfica, pero siempre descartando y descono-ciendo por ficticio el problema racista de superio-ridad de ciertos grupos y el problema del mestizaje que, por el contrario, debe fomentarse en determi-nadas condiciones por las razones dadas antes y que, en definitiva, son altamente favorables a un mayor desenvolvimiento cultural y económico del país.

Mujer huichol.Jalisco, México.

Tzotziles. Zinacantán, Chis. (F. Gertrudis Dubi)

X

EFEMÉRIDES- El ingeniero Javier Barros Sierra fue Rector de la UNAM del 5 de mayo de 1966 al 20 de abril de 1970. Es llamado el Rector de la Dignidad. Falleció el 15 de agosto de 1971 en la ciudad de México.- Doris Heyden (Heydenreich), antropóloga e historiadora del arte, nació en New Jersey, E.U., el 2 de junio de 1905.- La antropóloga Ann Mackaye Chapman falleció en París el 12 de junio de 2010.- Gabriel Ward Lasker, antropólogo físico, falleció el 27 de agosto de 2002.

DIRECTORIOcristina oehmichen Bazán

Directoraana maría salazar Peralta

Secretaria Académicaleticia muñoz izquierdo

Coordinadora de la Bibliotecaalicia a. reyes sánchez

Recopilación de información, elaboración de artículos y composición

Diseño • César Augusto Fernández AmaroCorrección de estilo • Adriana Incháustegui

EX - LIBRISReproducción de uno de los cráneos con

sutura metópica propuestos por el anatomista italiano Bartolomeo Eustaquio (1520 - 1574). Imagen utilizada por Juan Comas en su tesis doctoral Contribution a l’étude du Métopis-me, presentada en la Universidad de Ginebra en 1939.

NOTICIAS- La X Feria del Libro Antropológico organizada por el Insti-

tuto de Investigaciones Antropológicas, unam, se realizará del 20 al 22 de mayo.

- La unam a través del iia/Proimmse convoca a las Segundas Jornadas Internacionales y Transdisciplinarias, que se realizarán del 12 al 14 de agosto en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Como conclusiones generales de lo expuesto puede decirse.

A) Es inadmisible, en sentido biológico, ha-blar en el hombre de razas puras. A lo sumo puede utilizarse la fase en sentido muy restringido refi-riéndonos a raza pura respecto a un determinado carácter hereditario, pero que seguirá siendo híbri-da o impura en cuanto a las demás características genéticas.

B) Tampoco cabe ni siquiera discutir la exis-tencia de razas puras superiores, somática ni men-talmente hablando, toda vez que tales razas son utópica.

C) Por el contrario, existen pueblos o grupos humanos que presentan diferencias somáticas o psíquicas, pero de carácter más bien cuantitativo que cualitativo; es decir, de gradación.

D) El mestizaje ha existido desde los primiti-vos tiempos de la Humanidad.

E) El mestizaje, biológicamente hablando, no es bueno ni malo; depende, en todo caso, de las características individuales de quienes sean sujetos de hibridación. Como en general el mestizaje se realiza más frecuentemente entre individuos de ca-pas sociales inferiores, con una situación económi-co-cultural deficiente, es a esta situación (que debe corregirse) y no al mestizaje propiamente dicho a

quien hay que atribuir las causas de ciertas anoma-lías observadas.

F) El mestizaje ha influido grandemente en la evolución progresiva de la Humanidad. Los centros de mayor contacto entre grupos humanos distintos han sido también los focos de mayor pro-greso cultural.

México, D.F.

Tarahumara. Chihuahua, México.

(F. Pablo Smith)